VIVOとプロヴォークのはざまで

-1960年代後半のサークル活動を回想する

(文・写真 1969年政経卒・元毎日新聞社出版写真部長 平嶋彰彦)

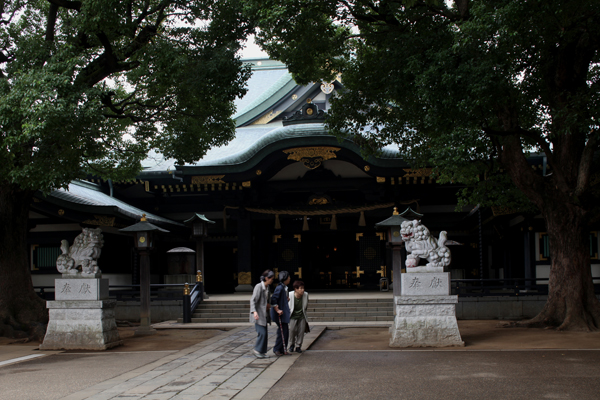

◎賄い付き下宿「日本館」。西早稲田2丁目(2009.09.17)

■はじめに

「早稲田大学写真部創立100周年記念オール早稲田写真展開催にあたって」と題して梶原高男が執筆した早稲田大学写真部の歴史は1966(昭和41)年で終わっている

その後の半世紀の軌跡はどのようなものだったか。これを正確に記述することはむつかしい。活動記録の資料がほとんど残されていないうえに、名簿も不完全で白紙の年代が何年も続いているからである。しかし、それぞれの世代で書き分け、何人かで書き継いでいけば、ある程度は明らかにできるかと思う。

私が在学したのは1965年から69年である。これから書くのは、個人的な体験できわめて主観的な記述になってしまうが、手始めにそのころをふりかえり、早稲田大学写真部の1960年代後半の動向について記憶の断片をたどってみたい。なお、文中の敬称はすべて略すことをお断りしておく。

創立100周年記念名簿や聞き取りで調べると、1966年から73年までの卒業者のうち、写真や映画の現場で活躍しているのは、次のような人たちである。

| 【1967(昭和42)年卒】 | (予定の意、以下同じ) 荒川伸政(フリー)、勝山泰佑(フリー)、菊池武範(中央公論社) |

| 【1968(昭和43)年卒】 | 岡沢克郎(学習研究社) |

| 【1969(昭和44)年卒】 | 伊藤幸司(フリー)、白谷達也(朝日新聞社)、西上原裕久(日本経済新聞社)、平嶋彰彦 (毎日新聞社) |

| 【1970(昭和45)年卒】 | 宇野敏雄(フリー)、小田原彰(日本電波新聞社)、鴨田十郎(フリー)、田淵暁(フリー)、 森田益広(故人、徳間書店)、福田豊(故人、日本経済新聞社)、湯本昌(岩波映画社) |

| 【1971(昭和46)年卒】 | 岩間敏(日本経済新聞社)、石崎幸治(フリー)、大石博正(フリー)、倉田光一(フリー)、 小久保昭彦(フリー)、佐藤功(日本天然色)、中道順詩(フリー) |

| 【1972(昭和47)年卒】 | 秋田満(新潮社)、柏木久育(徳間書店)、千波俊彦(故人、共同印刷→フリー) |

| 【1973(昭和48)年卒】 | 池内直樹(故人、フリー)、岡崎一仁(毎日新聞社) |

1974年以降は、学年を縦断する連絡網が途切れている。心当たりの人たちに呼びかけているが、新しい情報はほとんど寄せられてこない。74年卒の伊藤敬一(故人、フリー)、平木収(故人、写真評論家)と80年卒の六田知弘(フリー)をかろうじて把握できるだけなのが残念である。

◎喫茶店「ランブル」跡。高田馬場2丁目(2009.09.17)

■サークル活動の歳時記

私が入学したのは1965年で、東京オリンピックの翌年にあたる。大森実が外信部長だった毎日新聞の連載記事「泥と炎のインドネシア」をはじめ、日本の報道メディアがベトナム戦争の泥沼化した現実を伝えるようになったのはこの年からである。東京はオリンピックを契機に大きく変貌する最中で、都心のどこを歩いても工事現場ばかりがやたら目についた。運河を埋め立てるとかその上を高架にするとかして高速道路をつくり、都心を縦横に走っていた都電(路面電車)を廃止し地下鉄に切り替えようとしていたのである。運河や都電の線路にそった地区はその余波に直撃され、明治や大正の面影をうっすらと残していた町並みが次々と姿を消していった。1968年に伊豆で合宿をした帰りがけ、何人かで連れ立って、スタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅」をテアトル東京でみたことがある。映画館は京橋の畔にあり、銀座通りを走っていた都電は1年前に廃止され、橋の下を流れていた京橋川は高速道路になっていた。

地方から出てきた学生は、たいていは4畳半か6畳1間のモルタル造りのアパートか下宿に住んでいた。部屋に風呂がついているのは例外で、誰もが銭湯を利用した。また、テレビがあるのも恵まれた方で、オーディオはもとより、冷蔵庫も洗濯機もないのがふつうだった。

◎早稲田通りの古本屋街。西早稲田2丁目(2009.09.17)

写真部の部室は最初、商学部の正面から階段を降りた地下1階の左側にあった。暗室は部室と兼用になっていて、暗室として利用できるのは例会や早稲田祭の事前に限られていた。そのため、引き伸ばし機などの暗室道具を買いそろえ、自宅や下宿の部屋を閉め切ってプリントするとか、押し入れでフィルム現像する人が少なくなかった。部室を商学部自治会室の斜め向かいにうつし、専用暗室をつくったのは1966年であったと思うが、あるいは67年だったかもしれない。

当時の部員数は1学年で20人から30人いて、全学年を合わせれば80人から100人の大所帯だった。そのうち写真を熱心に撮っていたのは3分の1ぐらいだったろうか。月に1度の例会があって、出展された作品を自由に批評し意見を交換することをしていた。プロの写真家を毎年送り出してきた伝統からか、批評の仕方には歯に衣を着せない厳しさがある半面、写真の知識や技術については惜しげなく教えてくれる気風があった。吉本隆明が「文芸」に「共同幻想論」の連載を始めたころと記憶しているから、1966年の秋だと思うが、内藤正敏を講師に招いて、写真批評をしてもらい、東北地方に残存するミイラ信仰を中心に写真と民俗学の話を聞いたことがある。例会に外部から講師に来てもらったのは私の在学中は後にも先にもこの時の1回だけだった。

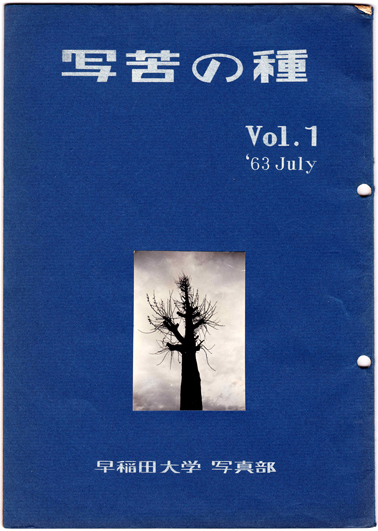

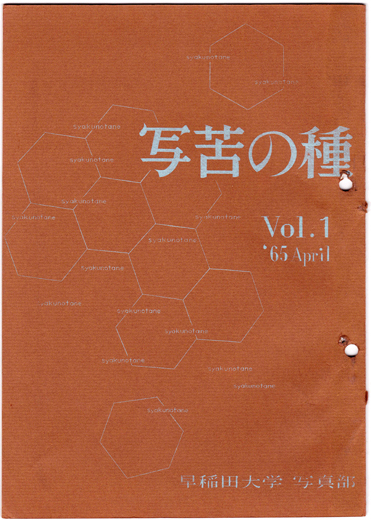

写真部では「写苦の種」という機関紙を発行していた。稲門写真クラブの幹事の一人浅野修司が1963年から69年までの9冊を保存しているというのでそれを見せてもらった。B5判の活版印刷で、本文は2段のタテ組みになっていて、だいたいは30ページ前後だが、なかには40ページを越えるものや、B5判変形サイズでヨコ組みのものもある。発行は年2回が基本だったようだが、年1回の発行だった年もあるし、3回以上の年もあったと推測される。表紙のデザインもその年代によりまちまちである。63年のものは凝っていて名刺サイズの写真を張り付けている。

◎「写苦の種」表紙

| 1963年7月発行号 | 1965年4月発行号 | 1965年5月発行号 | 1967年2月発行号 | 1969年5月発行号 |

|

|

|

|

|

本文の内容構成は、1965年のVOL.II(8月発行)の目次を例にとると、次のようになっている。

◎銭湯「豊川浴泉」。目白台1丁目(2009.09.29)

一、カメラアイ、三年・凡林火山、P1

二、夏季休暇にあたって、代表・菊池武範、P2

三、特別寄稿(I)、慶応大学カメラクラブ代表・村上武次、P5

四、特別寄稿(II)女子美術大学写真部前部長・山下知代、P8

五、個人的共同製作論、寺島厚二、P12

六、ブンコ・ブンコ作戦、三年・酒井洋、P14

七、人物写真私感・二年・横井太郎、P16

八、サークルと共同製作、二年・瀬戸克而、P26

九、カラー写真の勧め、三年・田中源淳、P28

十、カラーの実際、三年・山本武彦、P37

十一、編集後記、三年・深山尚武、P48

巻頭言のカメラアイの次に、これからの活動の基本方針が述べられ、そのあとに写真の理論、技術、活動計画、エッセイ、書籍紹介などと続くのが「写苦の種」の定型になっていたらしく、この号もその例外ではない。しかし、書かれている内容となると、それぞれの年代により著しい差異と断絶があったことに、読んでいてあらためて驚く。

たいていの「写苦の種」で大きく取りあげているのは共同制作である。この号の「夏季休暇にあたって」でも、夏休みを利用した富山県高岡市での共同取材の構想が記述の中心になっている。一番新しい69年の号は私の卒業後のものだが、どこを読んでも共同制作の文字はない。共同製作を夏休みの宿題のように思っていたのは68年までで、後述することになるが、その年の早慶写真展の企画が最後の共同制作になったのかもしれない。

合宿が毎年あった。1965年の合宿は上記の富山県高岡市である。これには私は参加していない。66年の「写苦の種」(VOL.1、6月発行)を読むと、菊池武範が「前代表からの発言」の標題でこのときの合宿にふれ、次のような総括の文章を寄せている。合宿は思い通りにならなかったようだが、かえってそのころの写真部の水準の高さと共同制作の在り方やその問題点を簡潔に伝えていると思うので、ぜひ引用しておきたい。

“昨年八月、富山市、高岡市にまたがって撮影合宿を行った。問題性多い新産業都市構想を我々の視点で捉えようと試みたのだが、予想と現地のくいちがい、撮影のむつかしさなどから、写真による報道にはかなりの困難を感じた。現地における現像、コンタクト作りも多少の遅れが出て、当初予期した合宿成果も充分には上げることができなかったのが残念である。撮影したフィルムは二百五十本以上に及んだが、帰京後検討してみた結果、作品完成には無理があり、追加撮影も試験等で犠牲が大きいと判断し、合宿の一方の目的であった作品発表は断念した。この合宿については、合宿行為自体と集団的な撮影の経験について参加者が評価してくれればよいと思っている。”

◎看板建築の元家具店。西早稲田1丁目(2009.09.29)

66年の夏は福島県の裏磐梯で、このときは親睦と観光が目的だったと思う。67年は3月に山形県の蔵王温泉に行った。昼間はスキー、夜は写真の討論という献立だったが、幹事会の誰に聞いても、10メートル先が見えない吹雪のなかでスキーをしたとか、蔵王の頂上まで麻雀の道具を持って行ったが寒くてすぐに引き返したといったことしか覚えていない。この年には伊豆半島の子浦と群馬県の老神温泉にも行った。老神温泉ではみんなでストリップ劇場に行ったという。合宿の目的が何であったかは、やはり誰に聞いても曖昧な答えしか返ってこない。68年の夏は伊豆半島の東海岸で、このときは早慶展をひかえての理論合宿だった。

活動資金を稼ぐために、大隈講堂を借りて映画会を企画したことがあった。最初は1966年だったと思うが、「審判」(監督=オーソン・ウェルズ)と「コレクター」(監督=ウィリアム・ワイラー)という玄人好みの渋い作品の2本立てだった。映画会の当日、上映が済んで後片づけをしていると、1年後輩の大槻俊彦(卒業してから会ってないが、どうしているのだろうか)から「何か物足りないとは思いませんか」と声をかけられ、内田吐夢の「宮本武蔵」5部作(1961−65)を池袋の人世坐で夜10時から徹夜でやっていると誘うので、二人して観に行ったことを思い出す。

翌年は「ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!」か「ヘルプ!4人はアイドル」(いずれも監督=リチャード・レスター)のどちらかと「私生活」(監督=ルイ・マル、主演=ブルジット・バルドー)という訳のわからない奇抜な組み合わせで、しかも1日2回公演だった。それまでは資金集めといえばダンスパーティーが定番になっていたが、チケットを売りさばくのがやっかいだったので、映画会に切り替えたのである。これは部員の負担も楽だったし、会場さえ押えてしまえば確実にもうかった。

◎木造アパート「協和荘」。高田馬場3丁目(2009.09.17)

早稲田祭の展示会場は私の在学中はいつも3号館の大教室で、建設工事用の鉄パイプを組んで、その上に壁面をつくり作品をかける、という当時としては大胆で斬新な展示の仕方だった。理工学部の先輩たちの発案だったと聞いているが、写真部には写真家のタマゴばかりでなく、先に書いた資金集めの企画にしてもそうだが、裏方をつとめても優れた才能を発揮する人材が少なくなかった。

1年生のときは全紙のプリント作業を2年先輩にあたる菊池武範が助けてくれ、手とり足とり基本的な技法や注意点を教えてくれた。プリントのこつはハイライト部分をどう生かすかにあることもこのとき知った。職人仕事はすべてそうだが、上手くなろうと思ったら、上手な人のやり方をそばで見るのが手っ取り早い。そういうことからいえば、早稲田祭はまたとない機会であったと思う。

会場の飾りつけが終わるのはいつも夜おそくになった。1968年には2時か3時までかかり、これから朝までどうしようかと思っていると、誰がいいだしたのか、箱根まで行こうということになった。副代表だった福田和久のブルーバードに、男ばかりがすし詰め状態に乗りこんで、開通して間もない東名高速道路を厚木インターまで走った。国道1号線で箱根を登って行くと、あいにく富士山は雲がかかっていたが、白々と明けていく周囲の山々の稜線が目にしみて気持ちよかった。何をするというわけでなく、そのまま引き返しただけだが、早稲田祭はサークル活動の終着駅であると同時に始発駅にもなっていたから、準備を終えると格別な高揚感があった。

■ウィリアム・クラインとロバート・フランク

私は1年生のころは報道写真にはまったく興味がなく、サロン・ピクチュアとしてややもすると見下される感のあった緑川洋一の写真になんとなくあこがれていた。写真にたいする関心の転機になったのは、1966年冬の学費値上げ反対闘争である。2月21日に機動隊が導入され、その翌日の朝に203人の学生が検挙された。私の語学のクラスでは10人前後が検挙され、私もその一人だった。騒ぎがおさまってしばらくすると、新聞・雑誌や写真部の同僚たちの撮った写真を目にするようになった。誰の写真を見てもほとんど例外なく、こんなふうに自分たちを見ていたのかという反発が先にたち、素直な気持ちで受け入れることができなかった。渦中にいて記録の対象とされた者と外側からそれを記録した者の眼差しには越えられない溝があると感じたのである。

◎穴八幡宮社殿。西早稲田2丁目(2009.09.29)

闘争中は何もすることがなかったから、西部劇、時代劇、ギャング映画など血の気の多そうな娯楽映画を手当たりしだい観て歩くかたわら、学部の友人たちから知った谷川雁、埴谷雄高、吉本隆明などの思想的な著作や鮎川信夫、田村隆一・吉岡実などの現代詩を読みあさってすごした。吉本隆明の「言語にとって美とはなにか」の第1巻が刊行されたばかりで、これは中身も確かめず飛びついたのだが、自己表出という聞き慣れない概念がうまく飲み込めず、第1章で立ち往生していた。

写真部の先輩に勧められて名取洋之助の「写真の読み方」(1963)を読んだのもそのころである。わずかばかりの文学論を読みかじったにすぎないアマチュアの眼からしても、写真を記号として扱おうとする考え方はとてもうなずけるものでなかったし、文学に比べてあまりにも粗雑な理論が名著としてもてはやされている写真界の現状に違和感をおぼえた。名取洋之助が同書で絶賛していたエドワード・スタイケンの編集した「ファミリー・オブ・マン」(1956)も見るには見たが、個々の写真家の作品の評価はともかく、ベトナム戦争が泥沼化した10年後の現実を前にすると、全体的な構成の仕方は色あせた善意の安売りとしか映らなかった。

写真部の部室には、「アサヒカメラ」と「カメラ毎日」など写真雑誌や「アサヒカメラ教室」といった技術書のほか、写真集もたくさんではないが、それなりにそろっていた。土門拳の「筑豊の子どもたち」(1961)もあったと思うが、ひょっとするとこれは先輩の誰かに見せてもらったのかもしれない。戦後を代表する写真家として定評のあった土門拳、木村伊兵衛、浜谷浩の写真を前にすると、鋭敏な観察力と精緻な表現力に否応なく圧倒されはしたが、啓蒙主義的な雰囲気が鼻について馴染めなかった。

◎水稲荷神社の富士塚。西早稲田3丁目(2009.09.17)

私が魅入られるように繰り返し見たのはウィリアム・クラインの「ローマ」(1956)と「東京」(1963)だった。クラインの写真集で1番いいとされる「ニューヨーク」(1956)は写真部の書棚にはなぜか欠けていて、これは銀座にあった洋書店イエナで何度も立ち読みした。グラフ雑誌の「ライフ」が全盛の時代だったが、心を動かされたのはロバート・キャパやユージン・スミスといったマグナム・フォトの写真家たちではなく、そのころはカメラ雑誌などでもまだ異端視する識者が少なくなかったクラインであり、「アメリカ人」(1958)で知られるロバート・フランクだった。

「アメリカ人」は、フランクが市民生活を社会学的に調査する目的で、1955年から1年余りをかけて、中古車に乗っておよそ30州をめぐる旅をしたときの写真記録である。序文は、ビートニクの代表作とされる「路上」(1957)のジャック・ケルアックが書いていた。

学術調査といっても、フランクは旅の途中、つまり「路上」(On the Road)で、たまたま眼についた人たちや出来事があれば写すという、いきあたりばったりの写真の撮り方をしている。写真集に登場するのは、名もない場所の名もない人たちばかりであるが、誰も彼もカメラを見つめる眼差しに暗い影を引きずっている。暗い影を不安や孤独といえば理解しやすいかもしれない。フランクはスイスからの移民だった。フランクは旅行者というよりも異邦人の眼でアメリカ社会を見ていたように思われる。たまたま旅の途中で目にとまった名もない人たちとは、鏡に映ったフランクの分身であるといってもいい。

◎水神社。庚申塔下部の三猿。関口1丁目(2009.09.29)

余談になるが、会社勤めをするようになってから、ローリング・ストーンズの「メインストリートのならず者」(1972)という2枚組のレコード・ジャケットの写真がロバート・フランクの手になるものであることを知った。ストーンズはこのころになると活動の中心をイギリスからアメリカに移すようになっていた。ならず者はExileの翻訳だが、国家や教会から追放された者・見棄てられた者が原義で、転じれば国家に異議を申し立てる者の意味になる。Exileとはストーンズであり、フランクであり、フランクが1955年に出会った「アメリカ人」であった。ベトナム戦争を題材にしたフランシス・F・コッポラの「地獄の黙示録」(1979)やスタンリー・キューブリックの「フルメタル・ジャケット」(1988)でストーンズの「黒く塗れ」(1966)が使われているのは、彼らの反社会的な音楽にベトナム戦争に異議を唱える象徴性があったからで、そのころ流行った歌だからというだけの理由ではなかったはずである。

ボブ・ディランの半生を描いたドキュメンタリー映画「ノー・ディレクション・ホーム」(2005)に、クラインの「ニューヨーク」の写真が何気なく挿入されている。写真をやっている人でなかったら多分見過ごしてしまう箇所である。ディランがミネソタ州の田舎町からニューヨークに出てきたのは、写真集の刊行から5年後の1961年である。監督のマーティン・スコセッシはディランの眼に映ったニューヨークをクラインの「ニューヨーク」に重ね合わせている。クラインをディランと同じようにビートニクの申し子の1人と見ているのである。ディランが身を寄せたのはビートニクの巣窟グリニッジ・ヴィレッジで、映画では詩人のアレン・ギンズバーグが1度ならず登場し、ディランとの交流やベトナム反戦運動が激化したアメリカの1960年代を回顧している。

■VIVOの写真家たち

写真部の書棚のなかで印象に残っているもう1冊は、細江英公が三島由紀夫を撮った「薔薇刑」(1963)だった。題名からして尋常でないこの写真集は、階調を度外視した白黒の荒々しい画像が官能的で、クラインやフランクの写真にどこか通じる不思議な現実感があった。この写真集が糸口となり芋づる式に、石元泰博、川田喜久治、東松照明、奈良原一高など1959年に結成された写真家集団VIVOの作家たちに関心を持つようになった。川田喜久治の「地図」(1965)と東松照明の「11時02分 NAGASAKI」(1966)は、そのころなけなしの金をはたいて手に入れた忘れがたい写真集で、いまでも本棚の片隅に置いている。

◎胸突坂。右は芭蕉庵、左は水神社。関口1丁目(2009.09.29)

東松照明を最初に知ったのは「hiroshima-nagasaki document 1961」である。これは題名の如く原爆を主題にした写真集で、東松照明と土門拳という新旧の世代を代表する写真家がそれぞれ被災地の長崎と広島を取材したもので、装丁とレイアウトも粟津潔と杉浦康平というなんともぜいたくな顔ぶれだった。発行元は原水爆禁止日本協議会となっていたから、そこからの注文仕事だったのだろうが、2人の写真作家の個性と方法の差異はおのずと浮き彫りにされていた。

東松照明は被爆地に起きた典型的な出来事ではなく、ともすれば見過ごしてしまいがちな被災地のふだんの暮らしに眼を向けている。また東松の写真では、写された人たちがしばしばこちらを凝視している。そうでない場合でも明らかにそこにカメラがあることを意識している。見る者はその半面では見られる者であり、被写体ばかりでなく写真家もまた暴かれることになっているのである。

土門拳も東松照明も名取洋之助と一緒に仕事をした前歴がある。土門は戦前・戦中に名取が主宰した日本工房に所属し外国向けの宣伝誌「日本」の写真を撮っていた。東松は戦後になって名取が編集長をつとめた「岩波写真文庫」の写真部員だったことがある。土門の広島が「写真の読み方」の延長にあるのにたいし、東松の長崎は名取の方法論からの明らかな離脱を意味するように思われた。

◎日無坂(左)と富士見坂(右)。高田方向を見る。目白台1丁目(2009.09.03)

そのころ全日本学生写真連盟(以下全日)という大学の写真サークルを横断する組織があり、神田にキャンパスのある明治大学、中央大学、専修大学といった写真部が活動の主体を担っていた。全日の指導的な役割をつとめていたのが写真批評家の福島辰夫だった。福島は上記の東松照明や細江英公など気鋭の若手作家に呼びかけ、1957年から「10人の眼」展を3回にわたり開催し、59年にはVIVOの結成を導いたことで知られる。

全日ではそのころ、写真は世界認識の方法である、とする観点から共同制作したA6版の写真集「状況」を発行していた。早稲田大学の写真部も名を連ねていたが、活動に加わることはほとんどなかった。私は2年生のとき先輩の菊池武範に連れられてその会合に出席したのがきっかけとなり、全日の学生たちと短い期間だったが接触することがあった。

東松照明と土門拳の「hiroshima-nagasaki document 1961」やロバート・フランクの「アメリカ人」を初めて見たのは、全日の学生たちがたまり場にしていた神田神保町のアミという名の喫茶店だった。福島辰夫は写真の目利きとして群を抜いていたばかりでなく、写真の歴史や現代美術について実に詳しかった。私は「状況」の制作には興味を持てなかったが、あとからふりかえると、写真の見方についての基本はこの人から学んだような気がする。

■二つの共同制作

◎「三里塚」より 1968年3月31日 撮影:白谷達也 |

1967年9月5日 |

1967年9月16日  |

1966年、早稲田大学の写真部では共同制作として新空港建設に反対する成田市三里塚の住民運動(以下、三里塚闘争)を取材していた。私はこの年の秋に1度か2度現地取材に参加しているが、その後は集会やデモに誘われて出かけることはあっても、写真を撮ることはしなかった。

羽田に代わる国際空港の候補地には、63年に印旛郡富里村(現富里市)の名前があげられていたが、現地で激しい反対運動が起きたなどの理由から、66年6月になってとつぜん三里塚地区が候補地として浮上することになる。写真部で取材をはじめたのは富里村の反対運動があった時期にさかのぼる。私の参加した66年のころは6、7人の取材体制だったと記憶しているが、67年も後半になると、継続して取材を行っていたのは、同期の白谷達也と1年後輩の森田益広の二人だけになっていた。取材は月に一度の頻度で日帰りが多かったが、遅くなるとか何かある場合は現地の農家に泊めてもらったという。

68年になって白谷がそれまでの取材をまとめ、「中央公論」の口絵10ページに早稲田大学写真部のクレジットで写真を掲載している。雑誌への掲載は中間報告の意味合いであったが、会場を確保することがむつかしく、写真展の開催にこぎつけるまでに及ばなかった。

三里塚闘争の関係資料によると、67年の8月に、反対同盟の戸村一作委員長が三派全学連の代表と会談しているが、そのころからベトナム反戦や反国家闘争の観点から、新左翼各派の介入や支援が本格化していった。記録映画の小川伸介が三里塚に入ったのは68年の1月で、半年余りをかけて「三里塚シリーズ」の第1作「三里塚の夏」を完成させている。この映画の宣伝ポスターをデザインしたのが白谷達也であることを、この原稿を書いている最中に初めて知った。68年の春までは三里塚を取材する写真家は数えるほどしかいなかったから、映画と写真でジャンルは違っても、取材の現場ではおのずと交流関係が生れたのである。

◎「異邦」より 1968年 撮影:宇野敏雄 |

|

|

|

|

1968年には、共同制作の企画がもう一つ持ちあがっていた。これは慶応大学カメラクラブとの早慶写真展ということで、展覧会の時期は9月24日から29日で、会場は銀座の松島眼鏡店2階のニコンサロンだった。

共同制作だから主題がなければならないとするのが普通のやり方だが、そんなものはどうでもいいということにした。身の周りを眺めてみるとか町を歩いてみるとかして、これと思った風景や出来事にでくわしたら、何でもかまわない、良いも悪いもなく、触発されるままに、ともかく写真に撮ってみよう。撮ったあとでそれをかき集めてみれば、何か面白いものが見えてくるはずだ。といった具合で、理念も方法もないに等しかった。ジャズの即興演奏みたいなものだ、といえば分かりやすいかもしれない。もちろん制作の過程では、写真を持ち寄って、お互いにどんな音が出せるのかを確かめ合うようなこともしたし、零細な町工場と住宅がひしめきあう荒川区の三河島と町屋の周辺に、誘い合って写真を撮りにいくようなこともあった。

写真展では題名を「異邦」とし、あいさつ文の代わりに、つげ義春のマンガ「ねじ式」から一節を引用した。発行元の青林堂に赴いたのは、写真部代表でこの共同制作の中心だった宇野敏雄だが、社長の長井勝一からは「いま、つげ義春とは連絡がとれないが、本人が聞いたら喜ぶでしょう」ということで、引用の快諾をえた。「ねじ式」はこの年の「ガロ」6月増刊号「つげ義春特集」に掲載された書き下ろしである。この幻想的な新作や再録された一連の作品に描かれた房総半島や伊豆半島だったらどこにでもありそうな風景を何度も見直しているうちに、先に述べたような共同制作の方向性にたどりついた。[※注]

ニコンサロンの事務室で木村伊兵衛と顔を会わせることが2度あった。風呂敷包を抱えた背広姿がきまっていて、いかにも江戸っ子育ちの好々爺という印象だった。同じ町歩きのスナップ写真といっても、写っている内容も穏やかでないうえに、ウィリアム・クラインや「スウィート・ライフ」(1966)のエド・ヴァン・エルスケンにたっぷり毒されたプリントだったから、厳しいことをいわれるかと思ったがそんなことはなかった。孫ほども年下の学生相手だったから、外交辞令に過ぎなかったのかもしれないが、展示写真については面白いとほめてくれ、1時間ほどだったか、あれこれと写真の話を聞かせてくれた。

写真展の終わる1日か2日前だと思うが、森山大道が見にきていた。写真を撮った人たちに会いたいというので宇野敏雄と行ってみると、撮影地がどこなのかを一点一点ていねいな口調で質問を受けた。コート姿の格好もおとなしいので、会社勤めの写真ファンかと思っていたら、帰ったあとで、その場にいた明治大学の学生から、あれは森山大道で写真集が発売されたばかりだと教えられた。

その日の夕方、有楽町駅まで何人かで歩いて帰る途中、銀座通りにあった近藤書店に立寄ると、店頭に「にっぽん劇場写真帖」が平積みになっていた。ページをめくっていくうちに、激しい衝撃を受けた。これを記録写真と認める人は少ないかもしれない。しかし、1960年代後半という同時代が写真に脈打っていることは紛れもない。写真の時代が変わる予感がした。写真集を買い求め、アパートに帰ってから穴のあくほどくりかえしみた。

その森山大道が第2号から加わることになる写真同人誌「プロヴォーク」が岡田隆彦、高梨豊、多木浩二、中平卓馬らにより創刊されたのはこの年の11月である。私が「プロヴォーク」の存在を知ったのは70年代に入ってからで、60年代後半の金字塔ともいうべきこの写真雑誌は第3号で廃刊になり、とっくに1年以上がすぎていた。

[※注(宇野敏雄記)]

夢のあらわれ方そのものをまるごと表現(作品化)したような、つげ義春の「ねじ式」は、この時代のある日、いきなり私たちの前に現われた(ように思えた)。夢として現象する以前の、意識下に埋もれたものや景色や記憶の断片の層をひっぺがえし、むきだしにしてしまう胆力に驚きと快感を覚えた。

後に解ることだが、しかし、「ねじ式」は突然変異的あるいは一発打上げ花火的に生まれたわけではない。そのことは、「日常」や「物語」のなかで不意に湧き起こる叙情の一瞬を定着した「海辺の叙景」や「赤い花」、また、「日常」や「現実」の極みと妄想やシュルレアリスムの間に境界がないことを示した「夢の散歩」や「ゲンセンカン主人」等を見れば明らかだ。さらに、すべての作品をひとつながりとして見れば、「つげ義春というより大きな夢(謎)」を夢見ることができる。

写真や映画の映像を見ているときの状態と同じように心に感受される「ねじ式」には、映像の成り立ちの秘密や核心がひそんでいるように思われた。

◎下戸塚坂の石積みの崖。左は若松町、右は戸山1丁目(2011.01.29)

「ねじ式」の表現のありように共感した私たちは、共同制作のテーマと響き合うものがあると勝手に解釈し、登場人物のセリフのやりとりをイントロダクションの言葉として拝借した。

ちなみに、当時「ねじ式」以前からの漫画で私たちが熱中したのは、突き抜けた「超日常」の生活ぶりが倦むことなく繰り返される赤塚不二夫「天才バカボン」であり、周囲の多くの人は、ちばてつや「あしたのジョー」の日々の運命に一喜一憂していた。

1960年代は俗にサブカルチャー台頭の時代とも言われる。平嶋彰彦が“本文”で書いているように、“映画における小川紳介のドキュメンタリー「三里塚の夏」”、“写真における「プロヴォーク」の役割”等と並んで、ジャンルを超えて漫画においても表現の“新しい時代”に私たちは遭遇していた。

◎大久保通り北側の路地。戸山1丁目(2011.01.29)

■すぐには役に立たないこと

私は翌年の1969年4月、毎日新聞社の写真部に入社した。配属先は北九州市の西部本社で、赴任した翌日に撮影機材をわたされた。ニコンFが2台、レンズは24ミリから200ミリまでの5本。28ミリ付きのニコンS3。それに加えてマニュアル・ストロボのカコP−5があった。ストロボは触ったこともなければ見たこともなかった。「これは何ですか」と尋ねると、デスクから「君はストロボを知らないのか」と呆れた顔をされ「帰るまでに使えるようにしておけ」といわれた。

一事が万事だった。大学の写真部でやってきたことは、新聞社の仕事をするうえで、ほとんど役にたたなかった。しかし、今日や明日に必要なことは、新聞の仕事であろうと雑誌の仕事であろうと、よほどの馬鹿か怠け者でないかぎり、誰でも1年か2年すれば自然に身につけることができる。写真の仕事で大切なのは、自分の眼で物事を観察し何かを発見することにある。いわれるままに予定調和的な写真を撮っていたらまともな報道はおぼつかない。企業は自分に逆らえとは教えてくれない。本当に大事なことはすぐには役に立たないことにある。そういう意味では、早稲田大学写真部での4年間のサークル活動は生涯を左右する得がたい体験だったといまでも思っている。

2011年10月22日

◎箱根山頂上からの眺望。新宿方向。手前は戸山教会。戸山2丁目(2011.01.29)