大鐘 榮三さん(昭和30年卒)が亡くなりました。

同期である島崎 恒樹さんから連絡をいただき、昨年2024年10月に亡くなったそうです。大鐘さんは毎回「写真の早慶戦」に海外での素敵な写真を出品され写真展を盛りあげていただきました。ご冥福をお祈りします。

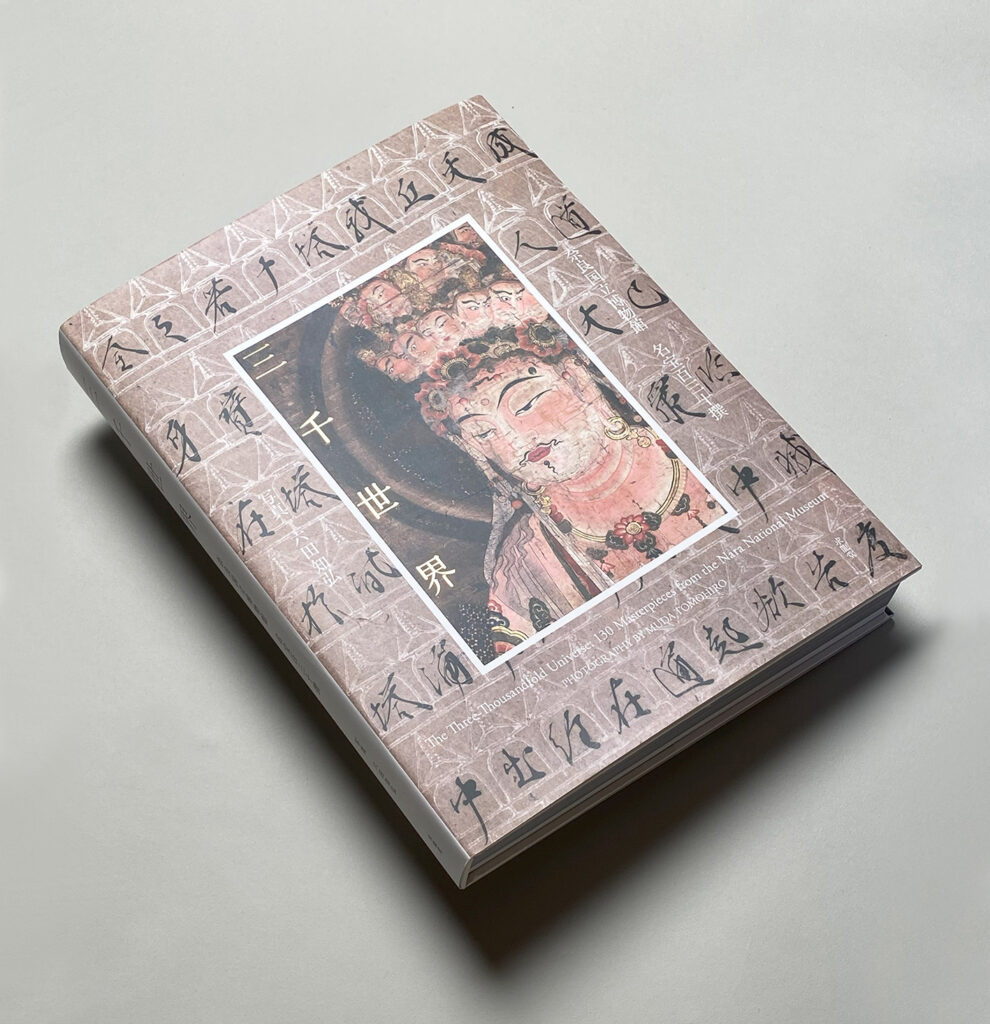

「三千世界 奈良国立博物館 名宝百三十撰」出版のお知らせ(昭和55年卒 六田知弘さん)

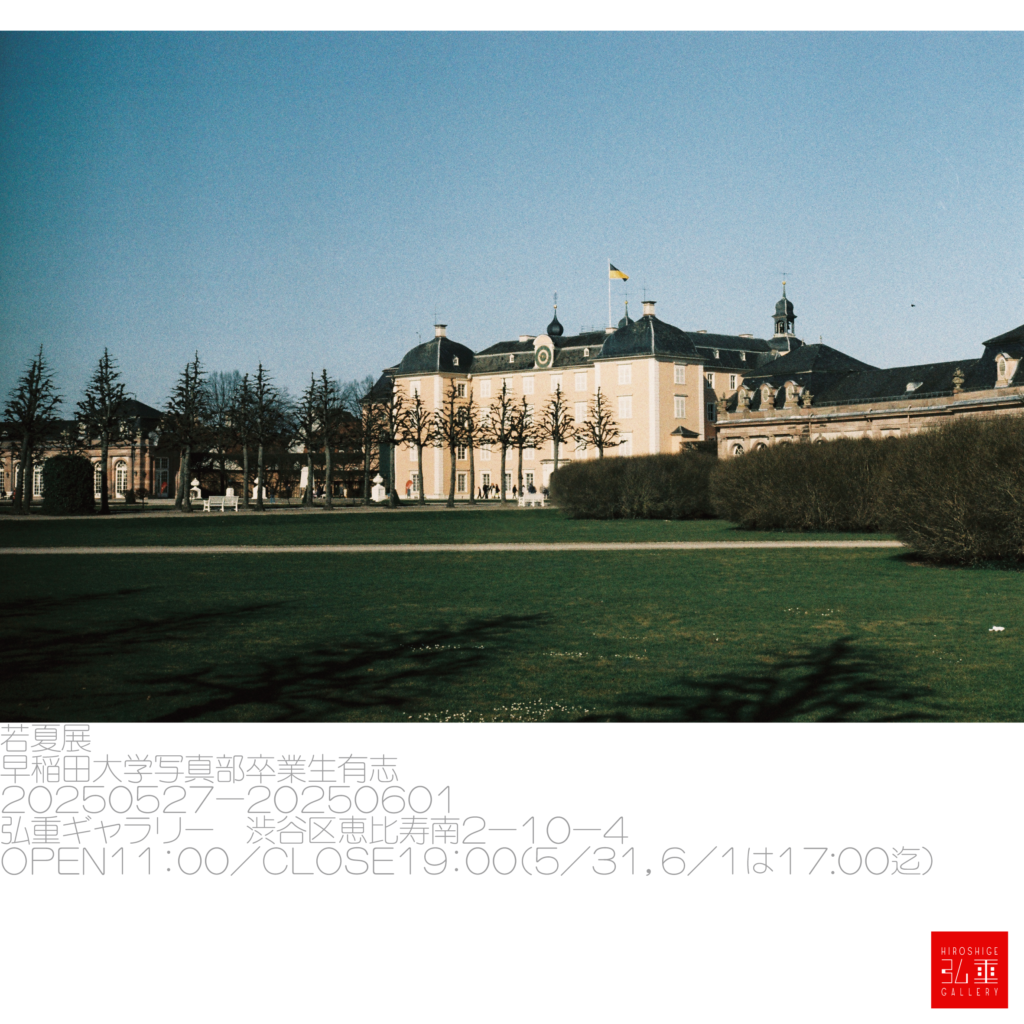

早大写真部若手卒業生有志の写真展のお知らせ (5/27から6/1)

早大写真部OBの猪股でございます。本年度OB展について

直前の告知となり恐縮ですが、例年行っております若手卒業生有志の写真展を下記日程にて実施予定です。

日時: 5月27日(火)![]() 6月1日(日)11時

6月1日(日)11時![]() 19時(31日・1日は17時まで)

19時(31日・1日は17時まで)

会場: 弘重ギャラリー@恵比寿

https://hiroshige-gallery.com/exhibition/20250527/

本年度は、111期(主として2017卒)から

117期(主として2023卒)までを出展対象としています。

もしよろしければお越しくださいませ。

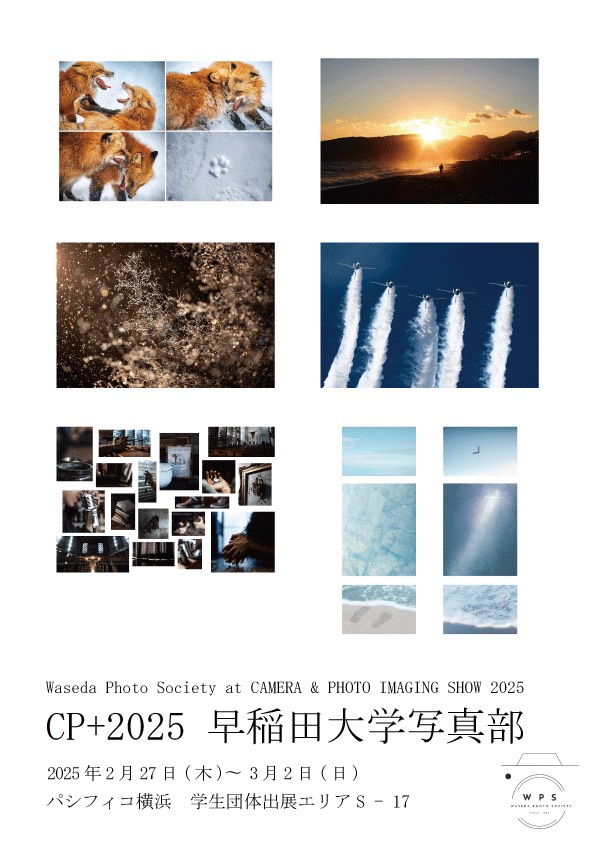

現役生からのお知らせ CP+2025にて展示しています。

2/28(金)〜3/2(日)、CP+2025にて学生団体ブースのS-17で展示を行っております。ぜひお越しください。

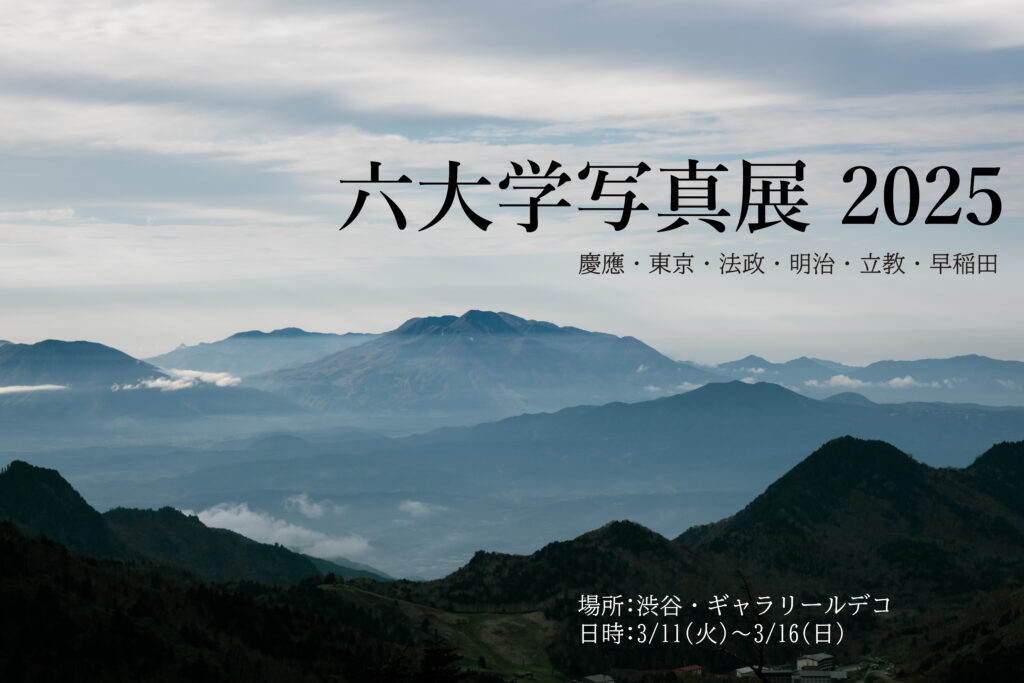

また、今後の展示につきまして、3/4(火)〜9(日)恵比寿・広重ギャラリーに椿季展、3/11(火)〜16(日)渋谷・ギャラリールデコにて六写展が開催されます。

石崎幸治さん(昭和46年卒)からのお知らせ

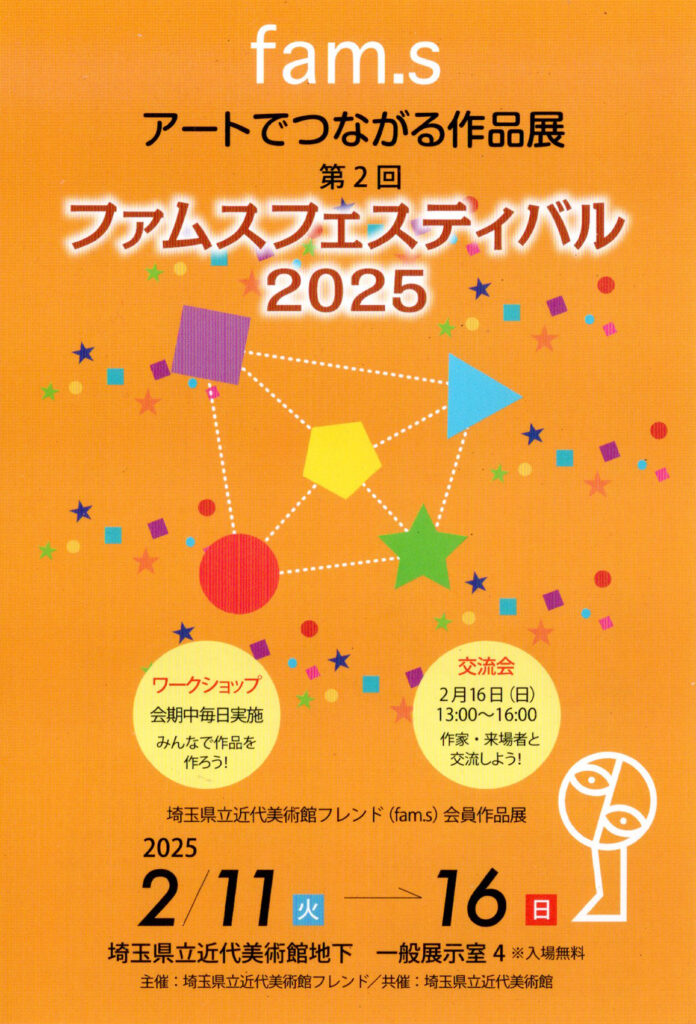

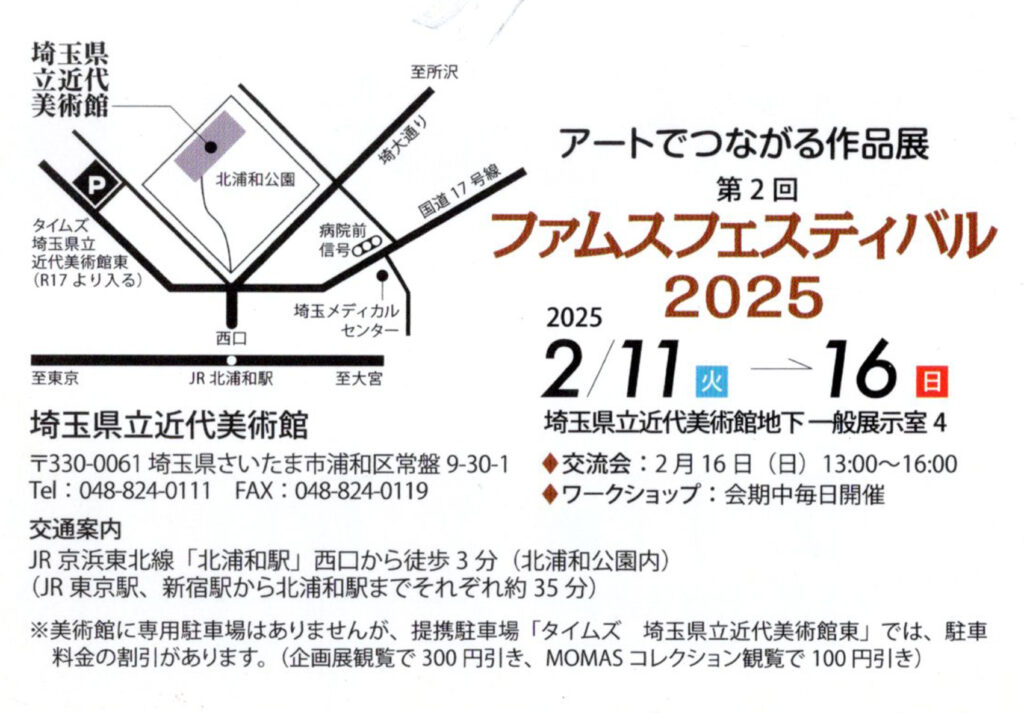

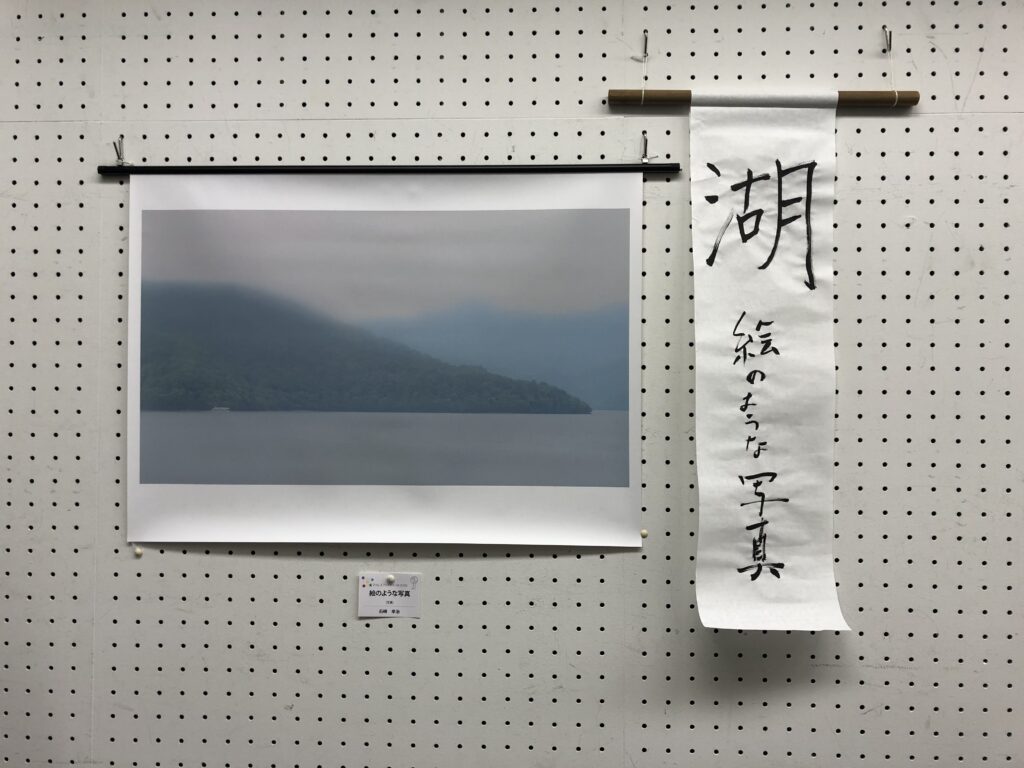

2月11日から始まる「アートでつながる作品展 第2回ファムスフェスティバル2025」に写真を出品します。案内状と作品写真を添付します。撮影意図は以下の通りです。北浦和方面に行かれることがあればご高覧下さるようお願いします。

絵画と写真の違い

絵画と写真はどちらも二次元の視覚芸術です。絵画の歴史は数千年前にさかのぼりますが、写真は19世紀に始まった新しい表現です。絵を描くにはキャンバスや筆などが必要ですが、写真を撮るときはカメラやスマートフォンなどの機械を使います。

絵画は手で描き出すから作者の感情が込められているように感じます。さらに絵画は作者の空想を描くことができます。写真撮影は被写体を機械で切り取る作業ですから、撮影者の思いを表現しにくい手段と言えます。絵画のような写真を作りたいならば、作者の意図や個人的感情が入った写真を意識して作れば良いのです。

写真がデジタルで記録されるようになって、カメラ内の設定や撮影後にフォトショップなどのソフトを使って撮影者が思い描いたイメージに近付ける加工作業ができるようになりました。また生成AIを活用すれば、写真の編集やレタッチが簡単にできるようになりました。

写真の新しい表現手段を使えば、どんな写真でも素晴らしい写真に変身する訳ではありません。作者がこういうものを作りたいという思いが一番大事です。「写真のような絵」が存在するならば、「絵のような写真」があっても良いと考えてこの写真作品を作りました。

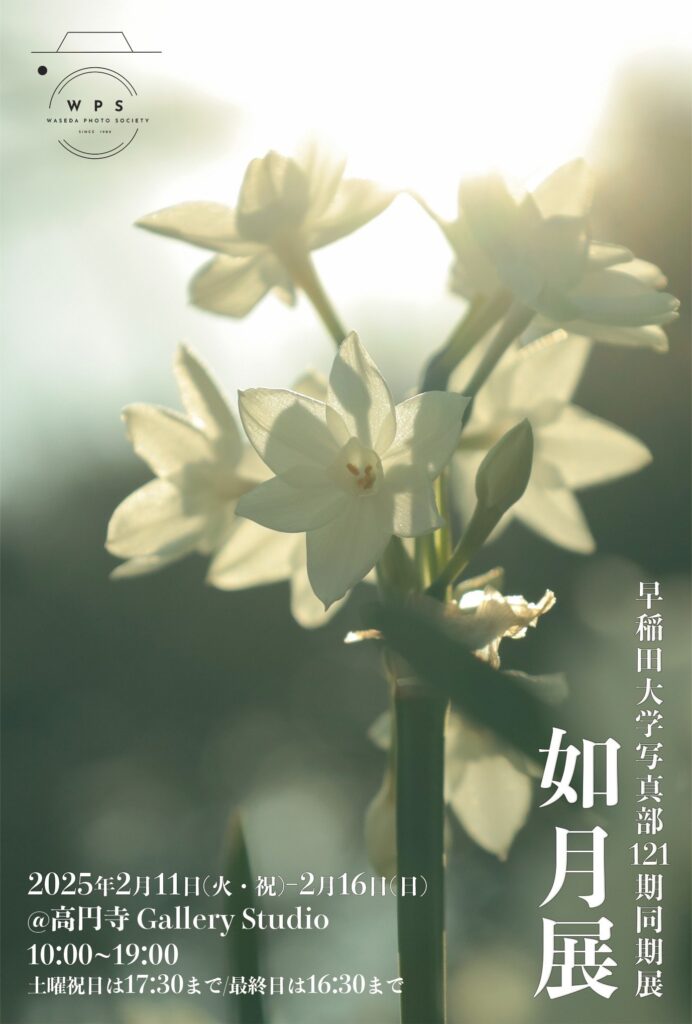

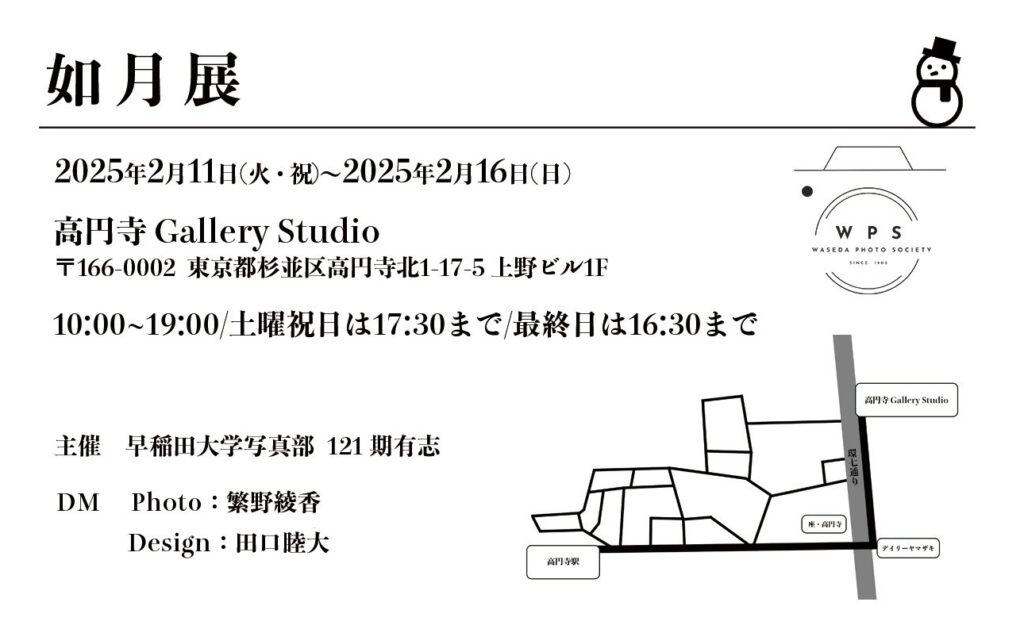

2/11(月)〜16(日) 現役121期同期展「如月展」を高円寺Gallery Studioにて開催

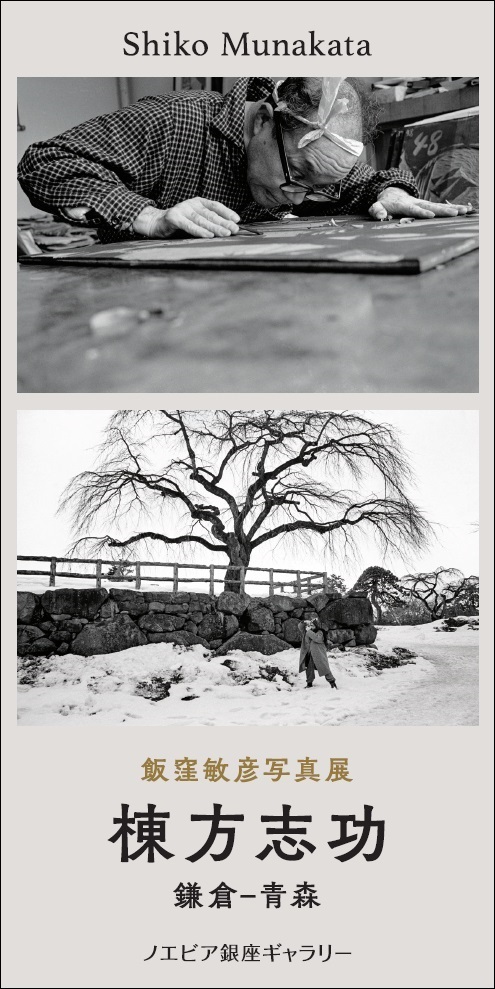

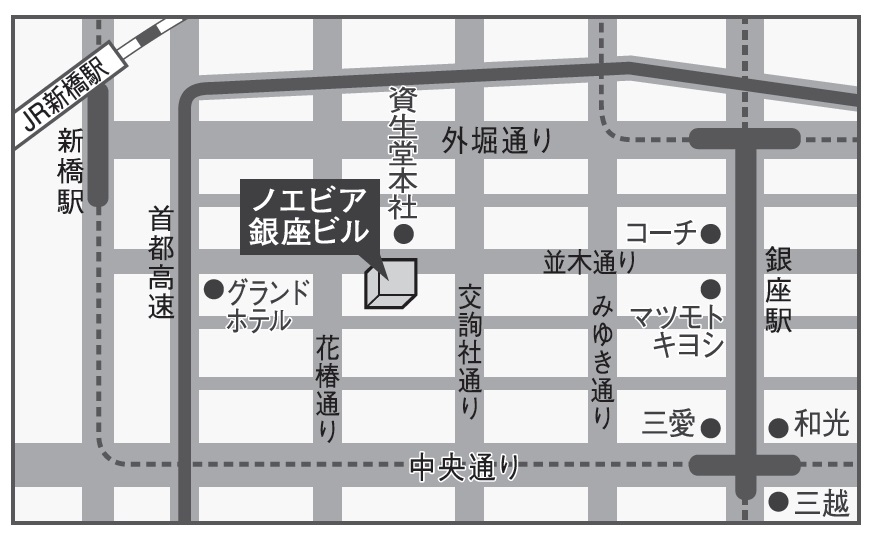

飯窪敏彦さん(昭和40年卒)からの「棟方志功 鎌倉-青森」写真展のお知らせです。1/14から銀座で開催。

https://search.app/MVxTYB6eV588nybr5

【飯窪敏彦写真展 「棟方志功 鎌倉-青森」】

入場無料

会期:2025年1月14日(火)-3月28日(金)

開催時間:午前9時-午後5時30分

会場:ノエビア銀座ギャラリー(ノエビア銀座ビル1F)