投稿:1990年(平成2年)政経卒 金城正道

序

昨年の6月から、ある老舗の月刊カメラ誌の編集部で業務委託契約の編集部員として働くことになった。撮りためた写真を持って写真家として売り込みに行ったのがきっかけで、編集長から「ウチでしばらくワラジを脱いでみませんか?」というお誘いだった。それから、月刊の本誌の特集記事や月例フォトコン、別冊付録などの編集を担当し、並行して同誌のWebメディアの記事更新も行った。忙しくはあったが、自由に働くことができてやり甲斐もあった。54歳のオールド・ルーキーとしての働きは、自身ではそう悪くないと感じていた。

しかし、カメラ誌の黄金期は過ぎていた。2000年から数年の間、一眼レフカメラのデジタルシフト>市場浸透と共にピークを迎え、その後は国内市場の飽和、Webメディアの台頭と共に徐々に部数を落としていった。カメラのミラーレス化で市場は広がるかと思われたが、スマートフォンにより市場は蚕食され、ミラーレスに賭けるカメラ業界の思惑が外れそうな気配の中、コロナショックが襲った。

幻

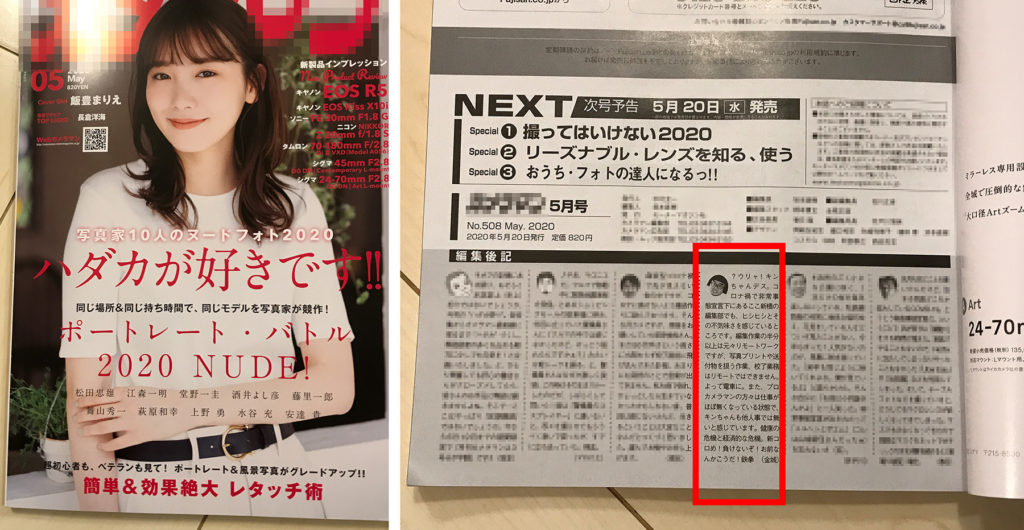

編集部に出入りする写真家・カメラマンたちのショックは、2月の末に予定されていたCP+2020の開催中止から始まった。例年のCP+の“密”な状況を知る者たちからは「このまま開催するの?」「無理でしょ」という声がすでに聞こえ始めていたが、出展社の準備はかなり進んでいるのを知っていた。だから、編集中の本誌の特集は「CP+2020直前スペシャル『この話はメーカーに訊いたんだよ!』謎の新製品」というもの。日々明らかになりつつある新型コロナの報道に「やばいなー」と思いながら編集長に「このまま進めてダイジョブすか?」と確認し「OKオーケー!」というのでそのまま進めた。そして校了後の2月14日にCP+2020の中止が発表された。20日の本誌発売時には、すでに中止の決まったイベントになってしまった。

私がまとめた16ページのスペシャル記事は“幻のCP+2020”となった。私にとっては「アッチャー…」で済んだが、その発表と共に、写真家たちから不安の声と悲鳴が聞こえてきた。いずれも、メーカーブースのステージに登壇予定だったり、イベント参加など何らかの形でCP+に参画するはずの人々だった。

引き波

出展の主体だった各カメラメーカーの国内販社は、CP+2020の中止を皮切りに様々なイベントを中止し、ギャラリー、ショールーム、セミナー、スクールを休止した。関係の写真家は一斉に仕事が無くなってしまった。

実は、カメラ誌をはじめとする写真関連のメディアのギャラは非常に安い。写真家はメディアへの寄稿は宣伝と割り切って、そこで得た知名度や影響力を武器に、ギャラの高いメーカーや一般企業の仕事を得てはじめてペイするビジネスモデルになっている。CP+の開催中止で、年間に得るはずだった大半のギャラを失った写真家もいる。事態は深刻だ。

一方、出展するはずだったメーカーも直前まで準備を進めていたから、莫大な損失を被ったはずだ。出展の担当者は後始末にさぞ大変な目に遭ったに違いない(私は、過去25年間にわたってレンズメーカーでCP+とその前身の日本カメラショーの出展に直接関わっていたので、その苦労は容易に想像できる)。

受難

カメラ誌の収益も、メーカーの広告出稿によるところが大きい。出版不況による部数減に追い打ちをかけるように、コロナにやられてメーカー各社は広告を引き上げざるを得なくなった。各誌の台所はどこも、おそらくとても厳しい状況に違いない。私のいたカメラ誌は、5月20日に発売が予定されていた「6月号」の編集の真っただ中で突然休刊が決まった。

休刊の詳しい経緯は聞かされていないが、赤字必至の本をこのまま刷るわけにはいかないという経営判断があったものと推察している。全国的に書店が閉店していて刷っても売る場所がなかったのかもしれない。また、コロナ禍で大きな痛手を受けたメーカーが広告を引き揚げてしまったのがトドメだったかもしれない。創刊から42年。500号続いたカメラ誌のサドンデス。カジュアルでイージーに読み流せる軽みがウリだった愛すべきそのカメラ誌は、コロナにやられた。

ラスト

以下の引用は、結果的に最後となった私の編集後記。まさか、創刊時の高校生の頃からの読者だった自分が、そのラストメンバーの一人になるとは思いもしなかった。

うりゃ!キンちゃんデス。コロナ禍で非常事態宣言下にあるここ新橋の編集部でも、ヒシヒシとその不気味さを感じているところです。編集作業の半分以上は元々リモートワークですが、写真プリントや送付物を扱う作業、校了業務はリモートではできません。よって電車に。また、プロカメラマンの方々は仕事がほぼ無くなっている状態で、キンちゃんも他人事では無いと感じています。健康の危機と経済的な危機。新コロめ!負けないぞ!お前なんかこうだ!鉄拳 (金城) *4月10日記

そして、本誌の休刊とともに私は編集部を離れることになった。

宴

全国的に移動の自粛を求められる中、写真家たちも撮影ができなくなってしまった。企業からの撮影仕事もキャンセルになった。個人で催していたワークショップ・写真教室も自粛した。スクールフォトを副業にしていた連中は、学校の休校や保育園の閉鎖で撮影が無くなった。写真展も中止になった。そんな中で、彼らの間でいち早く流行ったのがオンライン飲み会だった。

どうやら、CP+のキャンセルの穴埋めにメーカーが用意してくれたオンラインイベント(動画配信など)の打合せに使ったテレビ会議システムが面白かったようだ。“飲む”システムは「Zoom」が定番らしい。「せっかく編集者になったのに残念だったね」と誰かに慰められたが、契約であと2ヶ月分のギャラがまだ入る予定の私は複雑な気分だった。なかには2月以降全くギャラが入ってこない御仁もいたのだ。

思うこと

2年前に会社員を辞め、写真を“なりわい”にしようと続けてきたが、ここへきて思うのは『写真は職業として成立し難い時代に来たのではないか』ということ。

一つの例だが、スクールフォト(学校写真)と呼ばれる分野をご存知だろうか。かつては営業写真館のドル箱だったが、今やネットでカメラマンを集めネットで保護者に写真を売るという、Webとクラウドを操るIT事業者が中心の業態だ。そこで何が起きているのか。実体験と取材から見えてきたのは、Webシステムを運営するIT事業者によるカメラマンからの搾取と、保護者の写真離れだ。

IT事業者は、素人に近い若いカメラマンをネットで大勢集め、驚くほど安いギャラで学校に派遣し撮影させる一方、自らは保護者への写真プリント販売で稼ぐ。そのビジネス自体は写真館の時代からあるものだが、問題はギャラの低下だ。決定的な失敗無く誰でも撮れるカメラが巷にあふれ、参入障壁が低くなったカメラマン市場に安いギャラも甘受し得る副業カメラマンが数多く入ってきた。彼らの行動や手配を束ねるIT事業者は、中間搾取でそれなりの儲けを得たはずだ。

一方、未熟でコミュニケーションの拙いカメラマンや、クレームを恐れる事業者の指示で“つまらない写真”ばかり撮らされるせいで、保護者は業者の学校写真を買わなくなるという事態も起きている。もう保護者は自分で撮るのだ。保育士も自分で撮るのだ。業者が撮る写真は買わない。

実際に派遣カメラマンとして学校や保育園の行事の現場に出てみると、“自分が求められていない”ことに気づく。保護者のするどい目線。「どけ」「邪魔だ」「いい位置を独占して」などなど。30年前に経験した現場に比べると、大変なプレッシャーだ。保育園で保護者が立ち入れない日常保育の様子を撮影する際には、外部の人間を警戒する保育士のブロックを受けることもある。実は私も保育士の資格を持っているので彼らの気持ちはよくわかる。当然そんな状況ではおざなりな写真しか撮れない。そして、保育園に通う子を持つ保護者としての私自身の目からも、担任の保育士が撮る写真のほうが実際にいい。いきいきとした子供の様子がよく写っている。あるときから私の妻は、業者の写真をほとんど買わなくなった。

同じような搾取と仕事の質の低下は、写真だけではなく様々な業種で起こっているようだ。一般にクラウドワークと呼ばれるネット上で仕事の募集や応募を行うマッチングサイトの中でそれは起きている。具体的には、Webの記事を書くライターの仕事に見られる。問題はギャラの相場があまりにも安いこと。誰にでも始められそうな仕事ゆえの“たたき合い”が起きている。募集の内容を見ると、発注元から送られてくるどこかの資料を参考に記事をまとめ上げるような仕事だ。Webニュースでよくお目にかかる中身の乏しい記事は、おそらくこんな仕組みで作られているのかもしれない。Web移行やリモート化がさらに進むとされるアフターコロナの世界。先が思いやられる。

さいごに

コロナの本当の怖さはこれから来る。物流と人の流れにブレーキがかかり、世界中が不況に襲われ中小だけなく大企業も次々に吹っ飛ぶ。大量失業で有り得ない額の財政出動を余儀なくされる国家経済は、インフレやデフォルトで金融システムを破壊する。途方もなく悲観的で先の見えない状況が、おそらくしばらくの間世界中を覆う。自分や家族を守り貧困に陥らないようにするには、これからどんな仕事をすれば良いのだろう。今、真綿で首を絞められつつあるような緩さとあたたかさの中で、もがくように考え続けている。そして『もう写真では食っていけない!』とつぶやく。ふん! 何をいまさら。