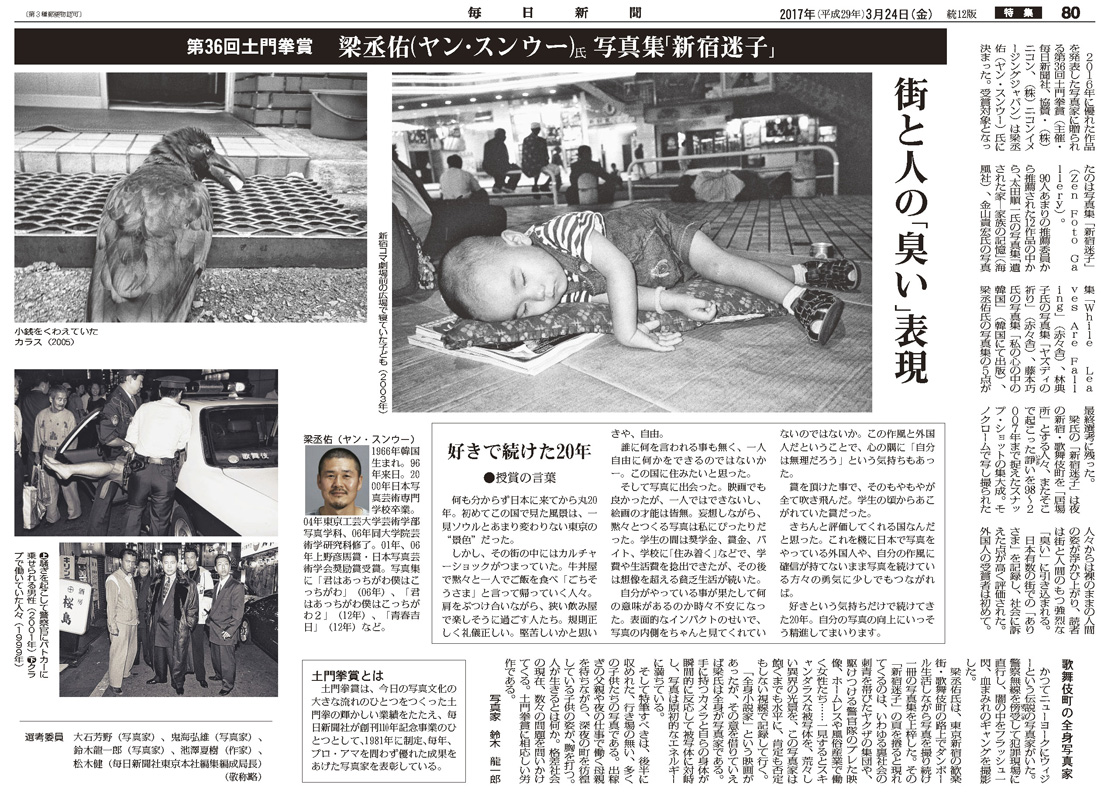

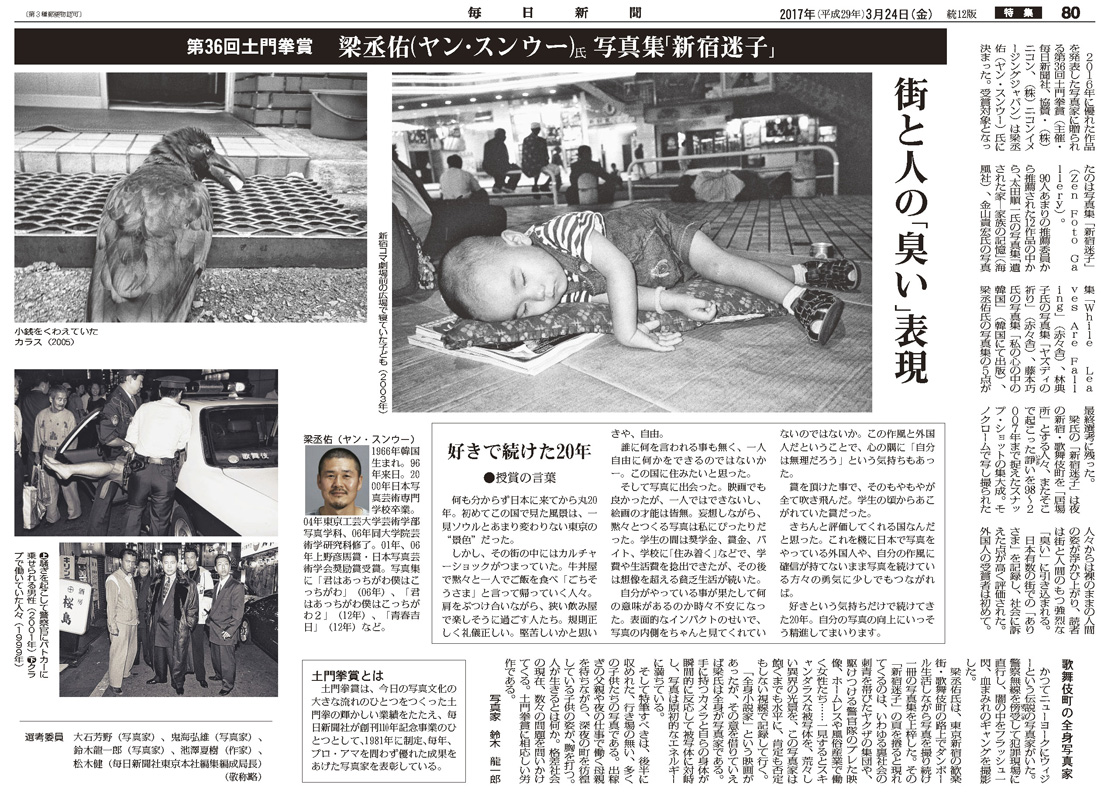

毎日新聞紙面を転載します。

早稲田大学写真部OB会

毎日新聞紙面を転載します。

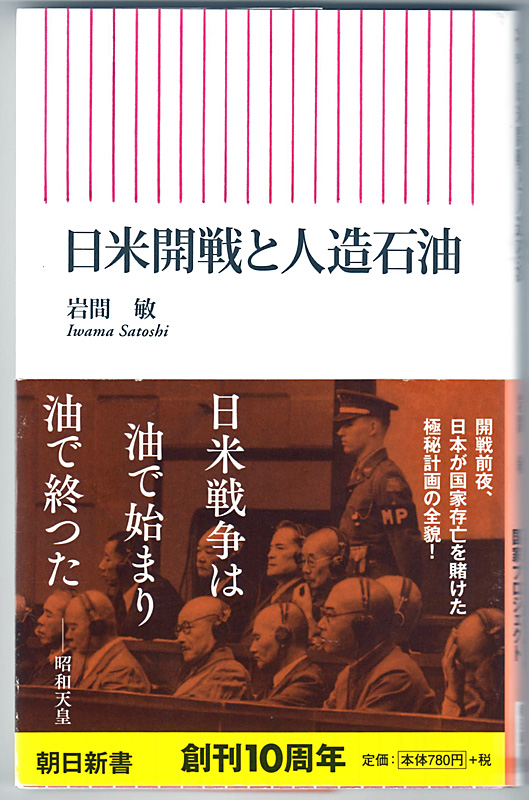

◎昭和46年卒の岩間敏さんが『日米開戦と人造石油』を出版されました。

燃料の側面から解析された太平洋戦争史には興味深いものがあります。

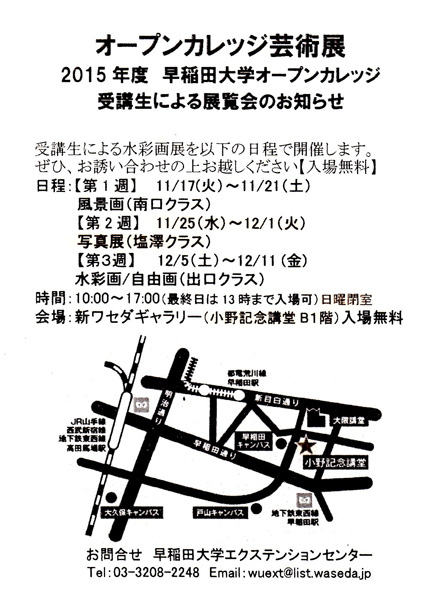

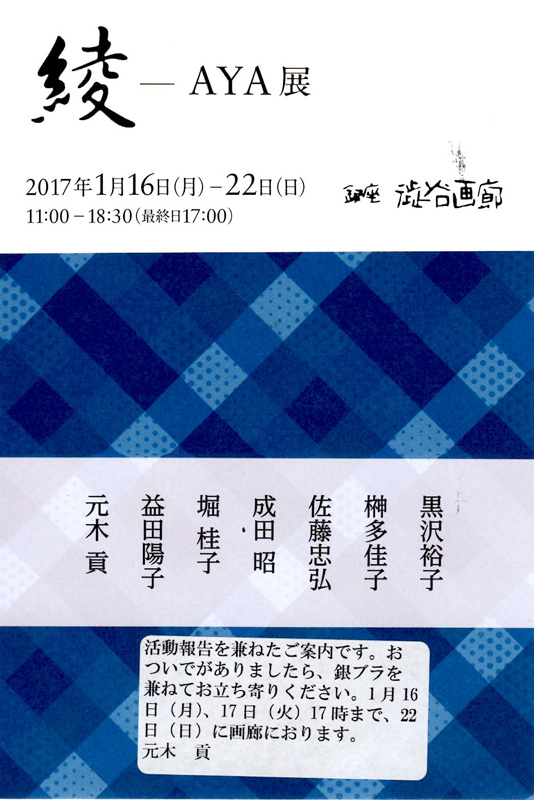

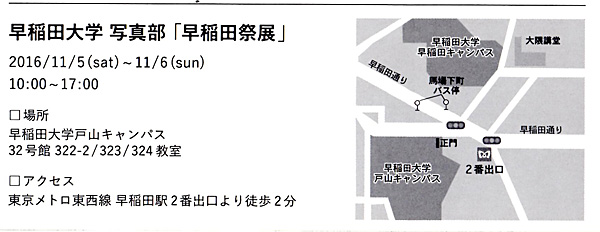

●写真展示のお知らせ

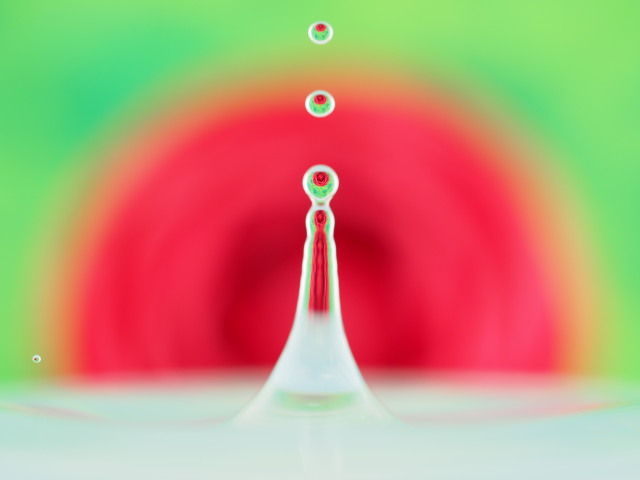

昨年は植物のツルに付いた水滴に花が映っている写真を撮りました。いろいろな写真コンテストに応募したところ、全部で6つの賞を頂きました。全く異なるコンテストでそれぞれの審査委員が、私の写真を評価して下さったことが大変嬉しかったです。

今年は水滴が水に落ちて跳ね上がった瞬間を撮影しています。コーヒーなどの液体が跳ね上がる画像はときどき見掛けますが、跳ね上がった水滴の中に花が映り込んでいる写真を私は今まで見たことはありません。ひょっとして世界初かも?

水滴が跳ね上がった瞬間を撮影するのも難しいですが、表面張力で球になった水滴の中に映った花にピントを合わせるのはもっと難しかった。カメラの高速連射機能を使うなどの試行錯誤を経て、跳ね上がった水滴を撮影する装置を自作しました。

写真公募企画展「倉敷フォトミュラルf 」というコンテストに応募したところ先日、作品選出通知書が届きました。写真は、2016年10月21日(金)から11月16日(水)の間、倉敷駅前アーケードに大型布(大きさ不明)にプリントして展示されるそうです。会期中に岡山県倉敷市に行かれることがあれば、ご覧下さるようお願いします。

他にもあります。以下をご参照ください。

●「第42回稲城市芸術祭」 出品のお知らせ

期間 2016年10月21日(金)—23日(日)

場所 稲城市総合体育館 メインアリーナ

時間 午前9時30分?午後4時30分

詳細は 稲城市ホームページ

I(あい)のまち 稲城市民祭 で検索して下さい

問い合わせ先 稲城市役所 生涯学習課

電話 042-378-2111 内線733

●「第20回総合写真展」 出品のお知らせ

石崎幸治(いしざき こうじ)

ブログ http://ameblo.jp/shinpenzakki/

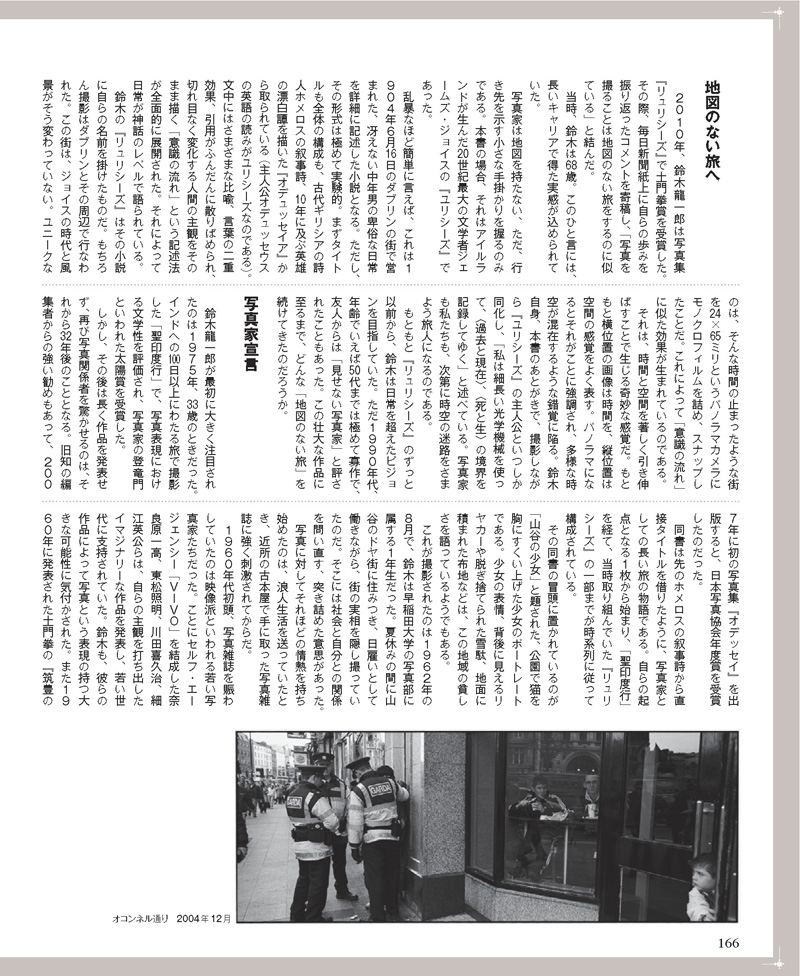

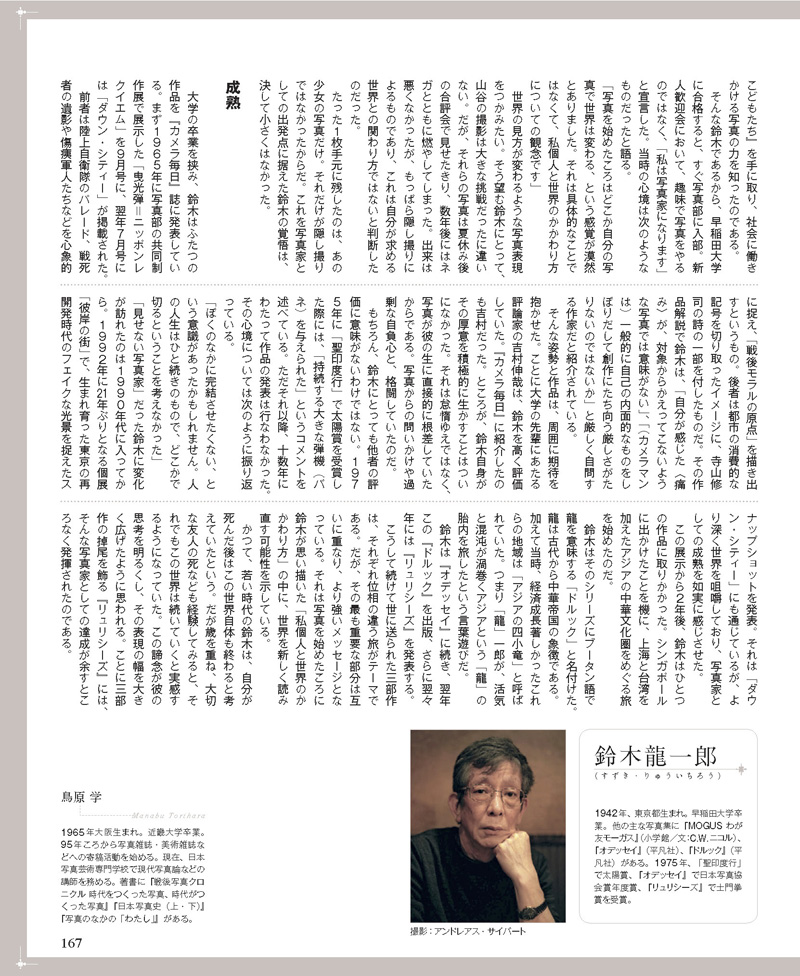

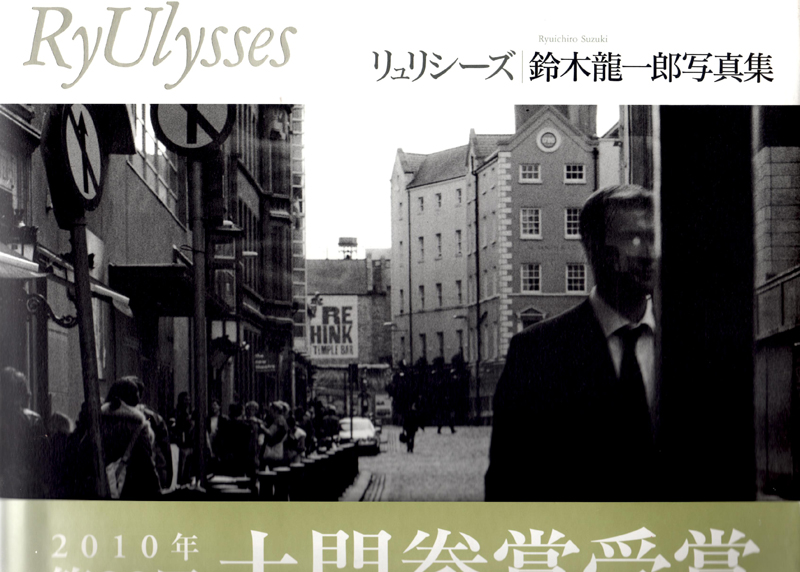

◎昭和41年卒の鈴木龍一郎さんがカメラ雑誌『CAPA』(Gakken)7月号に登場されています。

鈴木さんの早稲田大学写真部在籍中のドラマチックな物語が掲載されており、『VIVO』世代

には懐かしい早逝された吉村伸哉さんの名前などにも出会えます。

ここにはその一部をアップします。是非本をお買い求めの上ご覧ください。(*完全版掲載9/22)

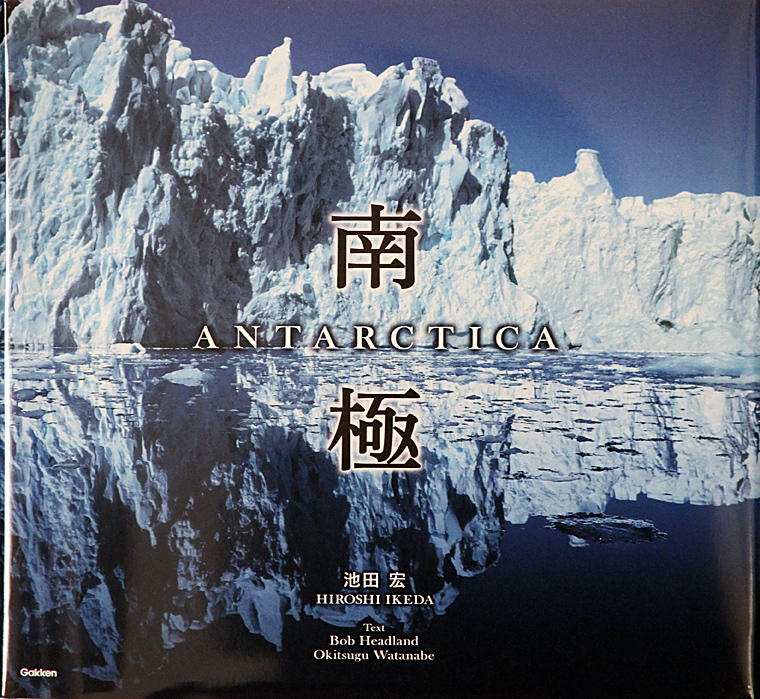

◎昭和32年卒の池田宏さんが写真集「南極」をGakkenから出版されました。 税別3、000円です。

氷の大陸、南極。何万年、何十万年の氷が創り出す美の記録。

南極に恋をして46年 1966ー2012年。

中学生のとき「僕は南極探検家になる」と決意して以来、24回におよぶ南極取材の集大成です。

本日より11月末までのあいだ、当ホームページのシステムのメンテナンスを行うため、断続的に閲覧できなくなる場合があります。