☆

この度は早稲田大学写真部による七月展にお越しいただき誠にありがとうございます。

本展覧会は四月に入部した新人も出展しております。例年よりも新人出展者の数が多く、

その勢いには目を見張るものがあります。

しかしながら、今まで写真部に在籍していた既存生もそれぞれの個性を存分に発揮して

います。写真部で過ごす時間が増えるにつれて写真に対する想いもより深くなっていきま

した。

今日に至るまで、新人も含めた全ての写真部員が磨き上げてきた作品、是非ごゆっくり

とお楽しみください。

早稲田大学 写真部一同

☆

戸山キャンパスにある学生会館の地下二階には複数のフリースペースがあるようだった。

「七月展」会場は芝居公演なども出来るような作りになっているそうで、隣では絵画の展覧会が開催されていた。黒の壁面の汚れがちょっと目立った。

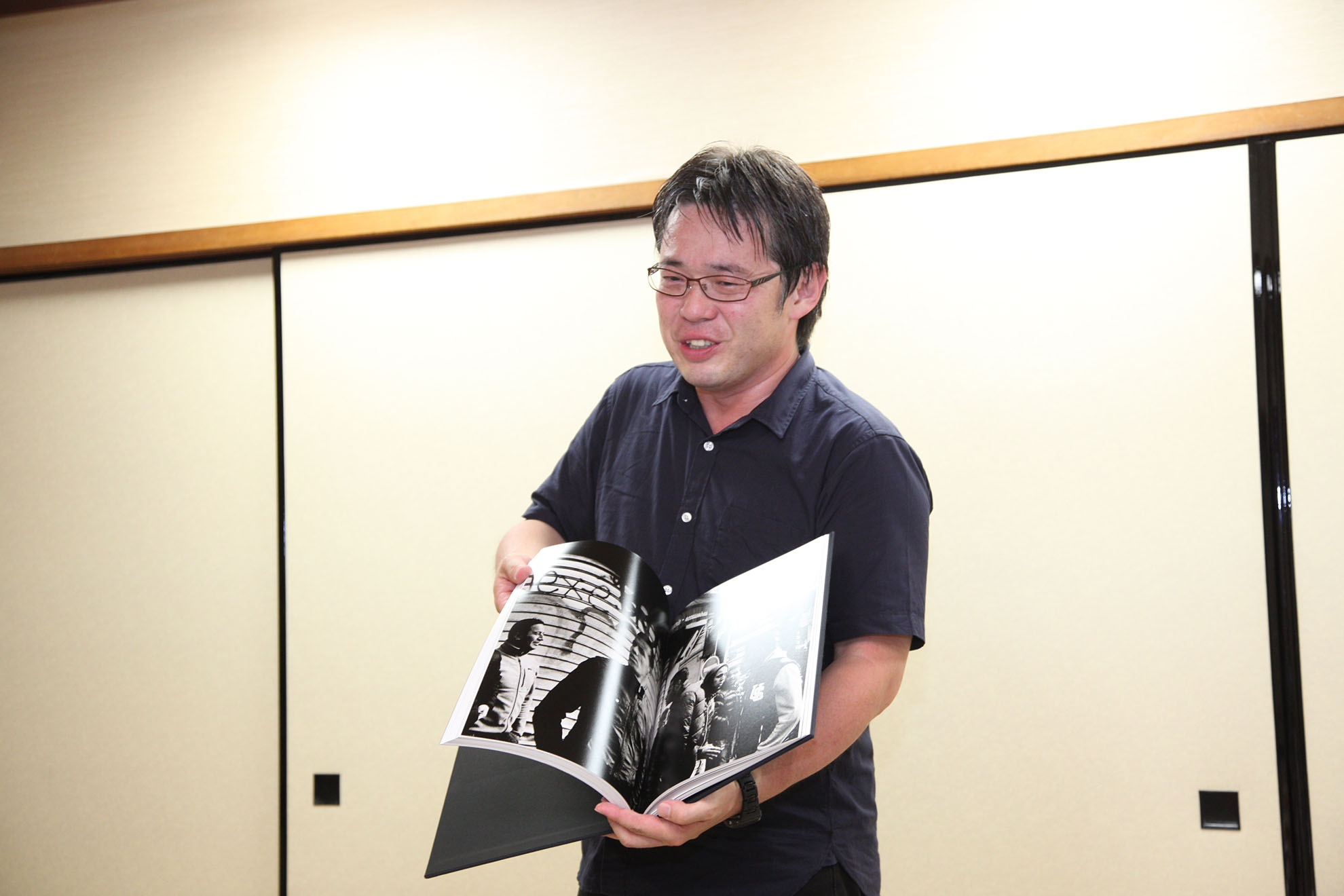

現役の七月展に代表幹事の白谷さんと行ってきました。

今回は現役生3名が案内してくれました。

撮影時のエピソードや写真部の最近の傾向を聞くことができて楽しいかったです。

増田OB:「皆んな、人は撮らないんですね。」

Kさん:「それが足らないかもしれませんね。現在の写真部は被写体がクサ(風景やスナップで植物が写ったもの)とテツ(軍艦や電車など鉄で出来たもの)なんです。」

以前には女性モデルを見つけてきて自分のイメージで撮影する作品もあったので、そういうものも見てみたい気はしました。

展示は25点で、新人4名が意欲的に複数出品していて目立っていました。

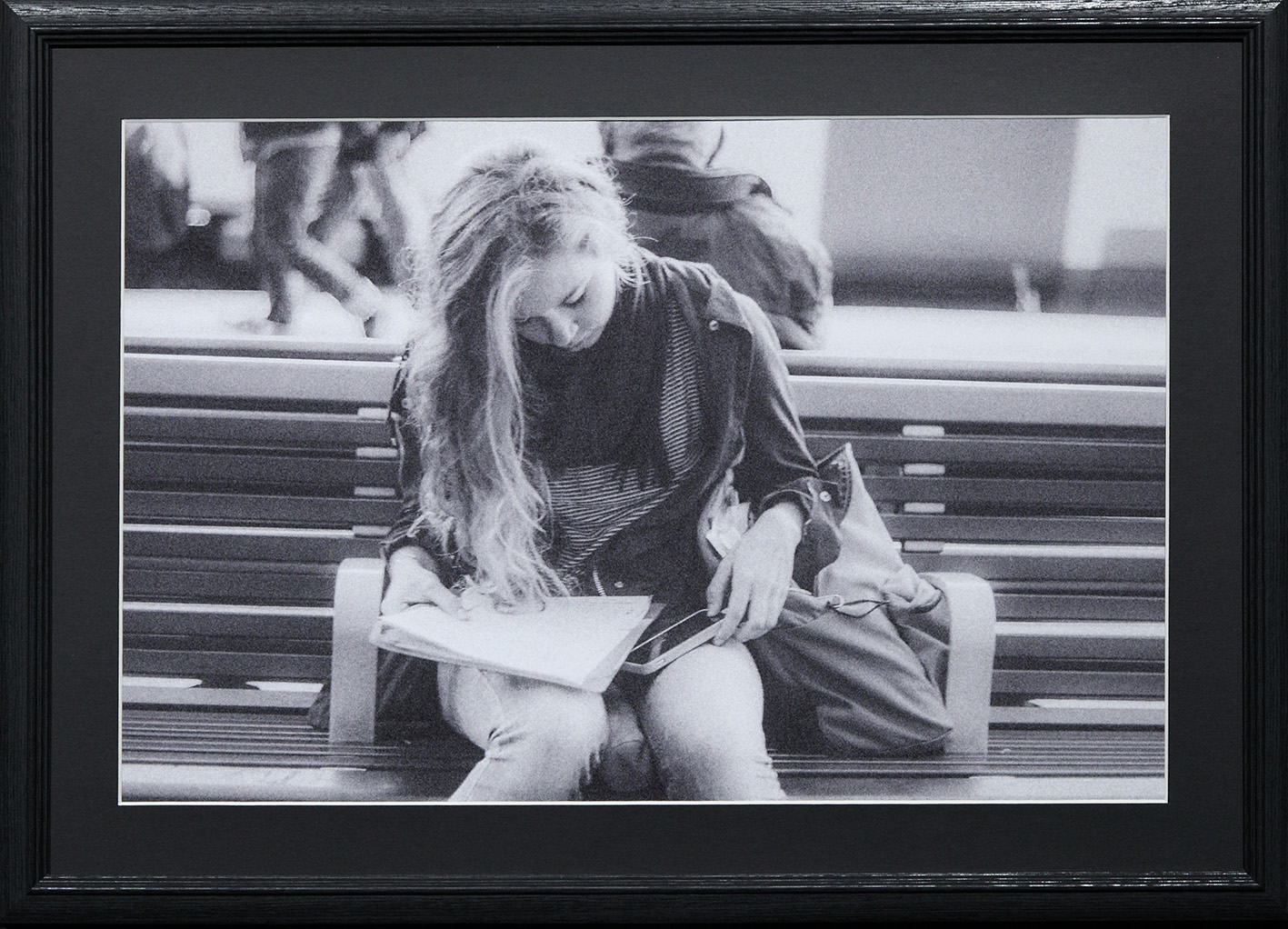

「葛藤」

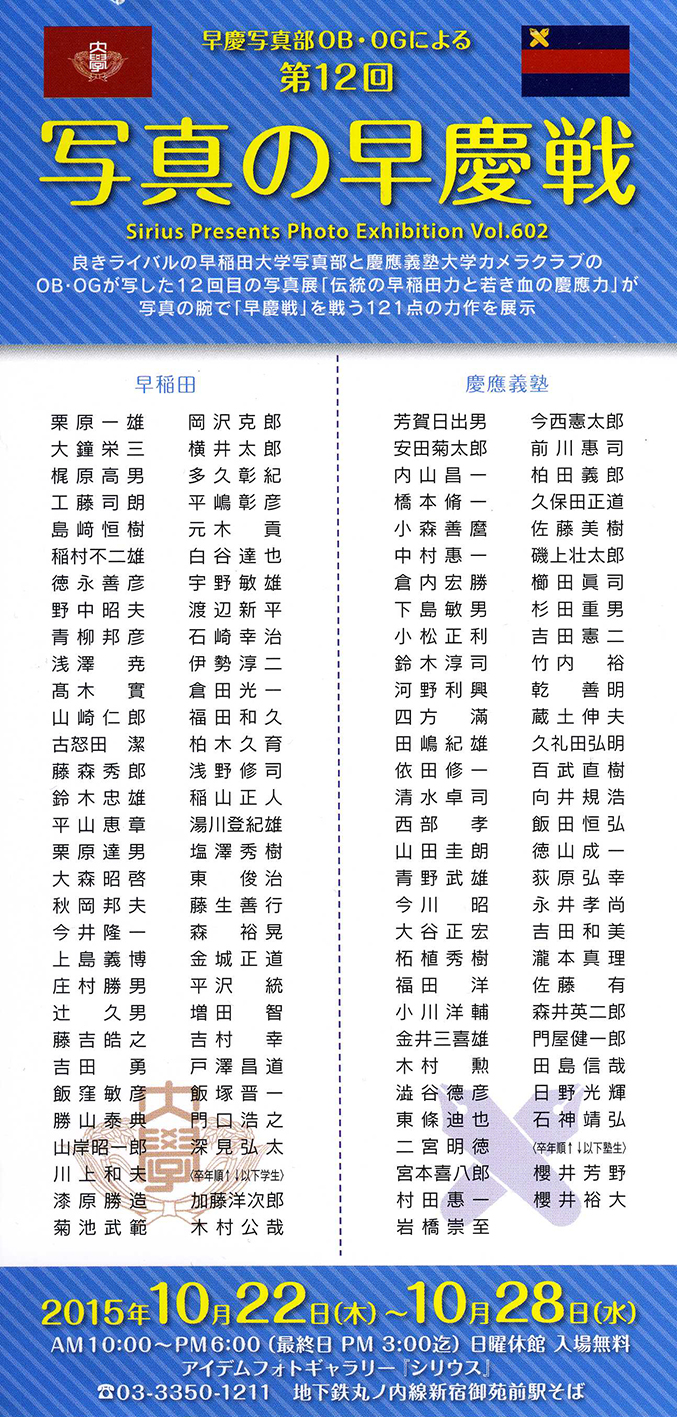

卒業予定のWさんの「葛藤」。Wさんの作品を毎回楽しみにしてきたので、もう見られないかと思うと淋しいが、「OB展『写真の早慶戦』に参加してもらえればまた見られるな?」と思いながら見た。

Wさんの膨大な撮影量と高度な画像処理スキルに毎回圧倒され、その都度Wさんの「どや顔」が見えた。

「どや!!わしの作品には参ったやろっ!!」と、毎回迫られてきたが、今回の作品は「どや顔」をしていなかった。

「めでたく就職も決まったというのにどうしたことだろう」とちょっと心配にもなったが、「葛藤」というタイトルにWさんの青春を感じ、「これからだな?」と将来が楽しみにもなった。

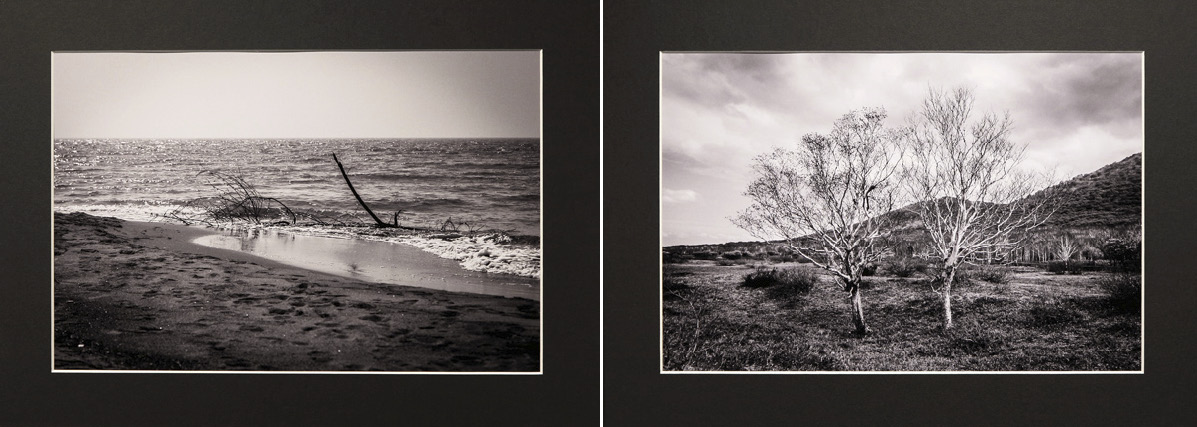

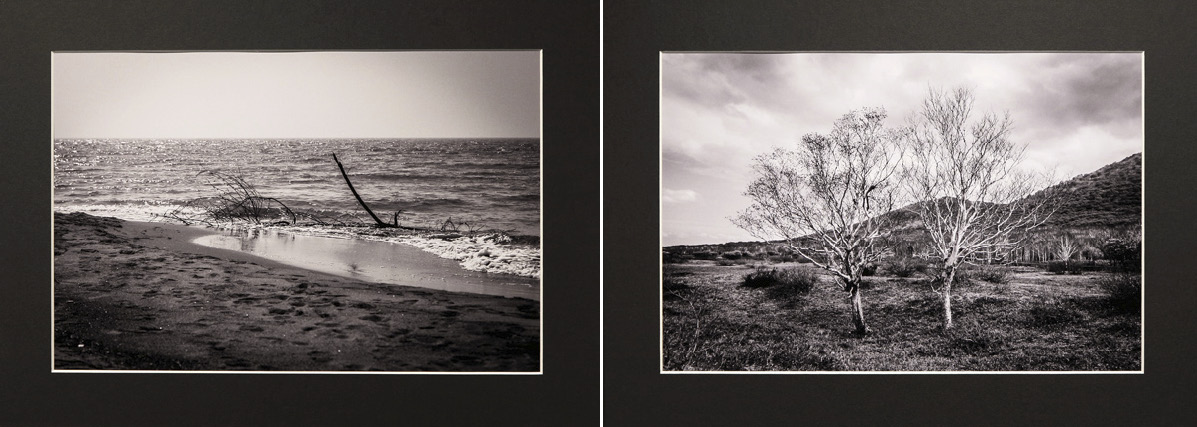

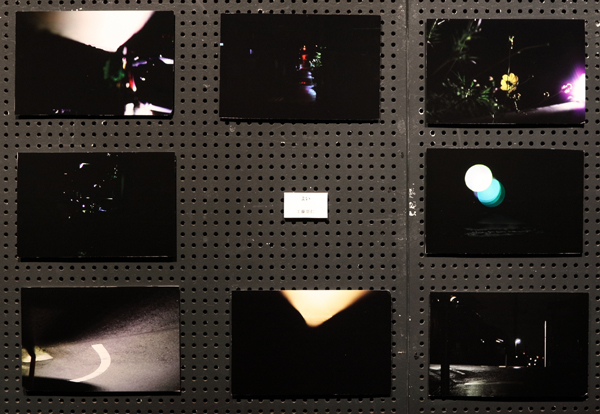

「WHITE NOISE」

Sさんの「WHITE NOISE」。前回までは複数枚を1枚のパネルに収容した展示だったが、今回は1枚での出展だった。

借り物の文章も付いていなくて、ストレートに向かってきた。悩み多いSさんが「鎧を脱ぎ始めたのかな?」と思った。

実はSさんと同期のKさんも同じテイストの写真を撮っていて昨年の早稲田祭では非常に似ていました。

その話題になったときにたまたまKさんがいて

Kさん:「写真が非常に近いのにSさんとは伝えたいものは正反対なんです。僕はひたすら癒やしを表現し、Sさんは寂寥感を伝えたいんだそうです。」

これはおもしろいなと話を聞いていると

白谷OB:「方法論として出てくる写真がうまくいってなかったんじゃない?そういう意味では今回は本人の意図がわかるよね。」

これにはなるほどと思いました。

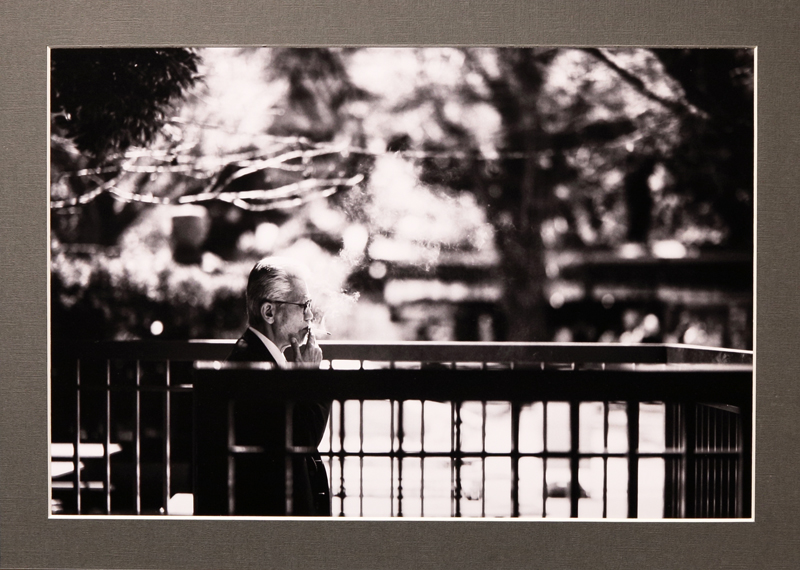

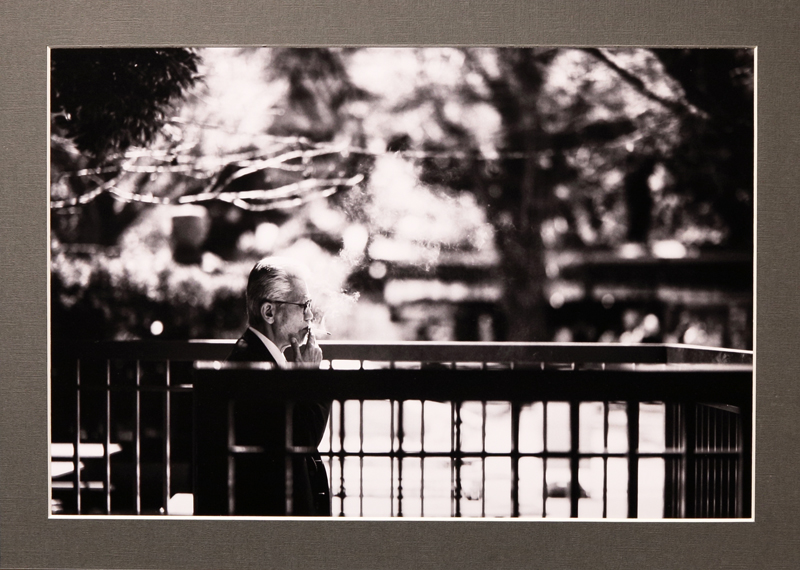

(無題)

新人のWさんの作品。タイトルが「無題」なのではなく、何も無いのだった。

マイノリティーである喫煙者、フェンスで隔離された喫煙スペースのように見える所で一服する男の悲哀を表現しているようには見えなかった。

何だか温かい清々しい写真に見えたのは、「命の危険も顧みない」で喫煙する僕だからそう見えたのだろうか。

ボケの具合が素晴らしく、美しい写真に仕上がっていた。

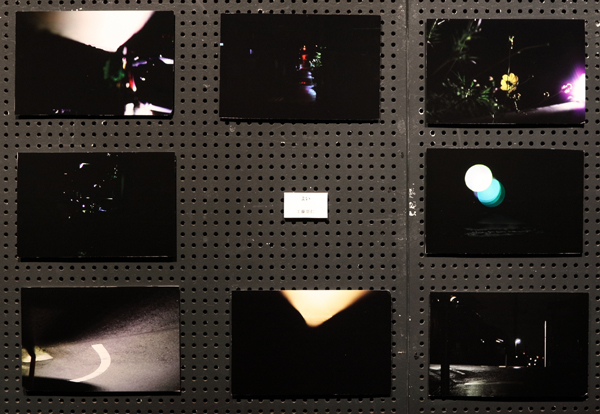

「よい」

Kuさんの「よい」。「よい」って何?「良い」「酔い」「宵」?よいよい、わいわい。

深夜酔っぱらって、街をさまよいながら目についたものをやたらめったに撮った昔を思い出した。解き放たれた視線と言うか、余りにも自分勝手と言うか、何となく撮影者の眼差しが気になる作品だった。

ブレが無いので酔っぱらってはいないな??!

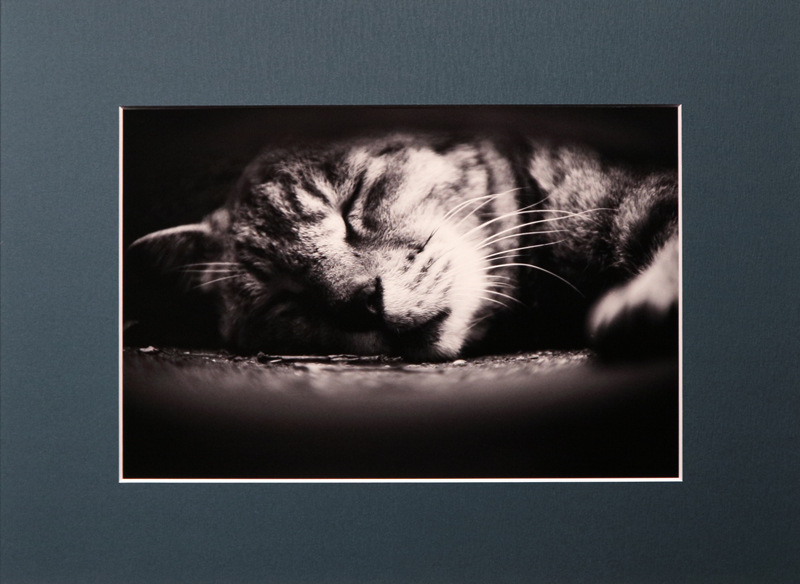

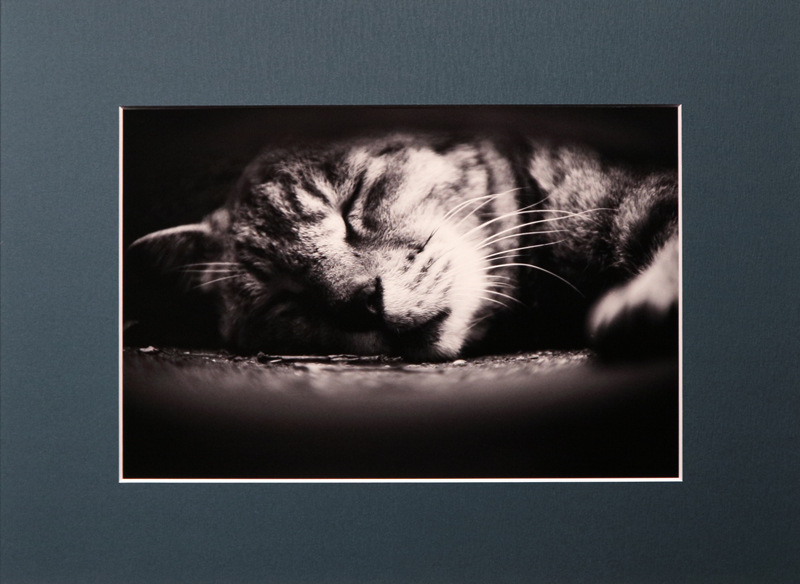

「みーっけ・・・!」

Hさんの「みーっけ・・・!」。癒されました。

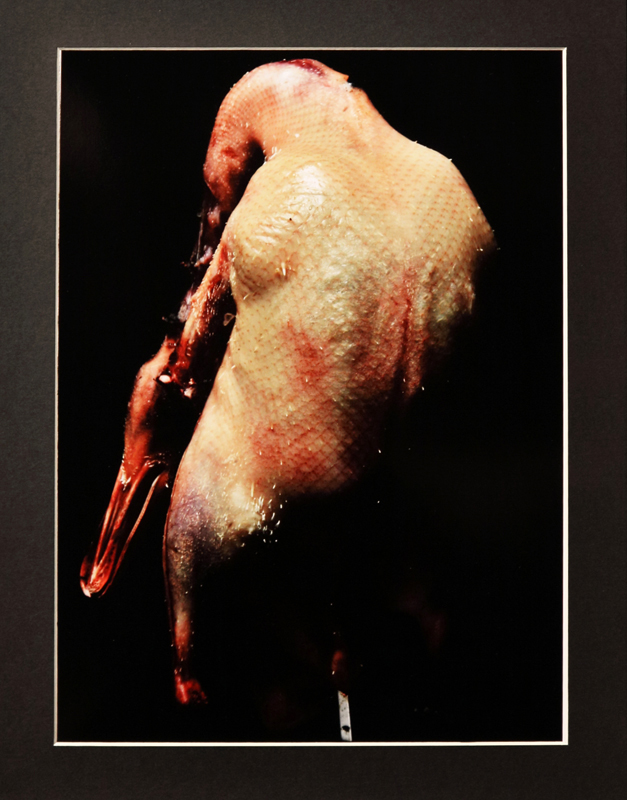

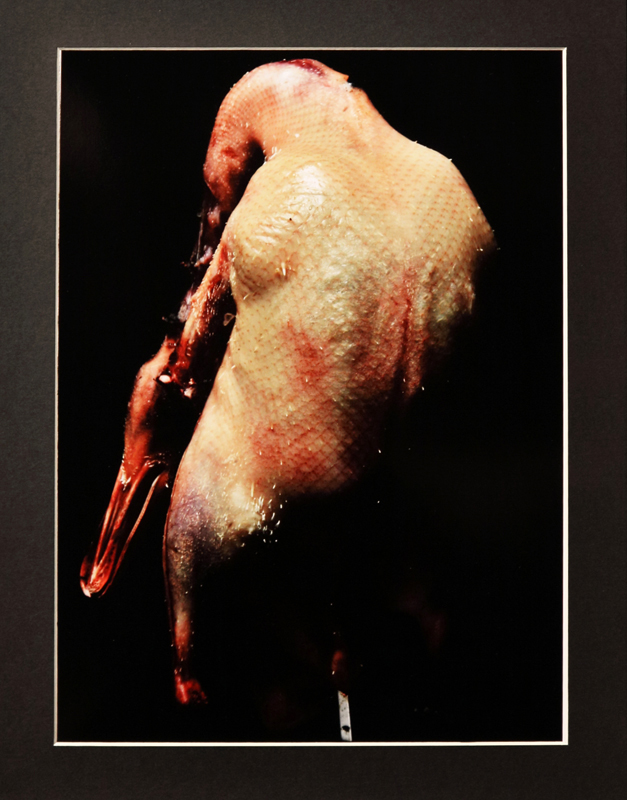

「肉體」

K・Tさんの「肉體」。にくたいとは生々しいタイトル。

撮影会で数名で中華街にいったときに撮影したものを改めて見返して、もう一度行かねばと思いひとりで再度撮影に足を運んだそうです。

十分、その意味があったのではと感じました。

写真は瞬間瞬間を逃さず切り取るものかもしれませんが、何度も何度も自分が納得がいくまでシャッターを押し続けることも大切なことではないでしょうか。

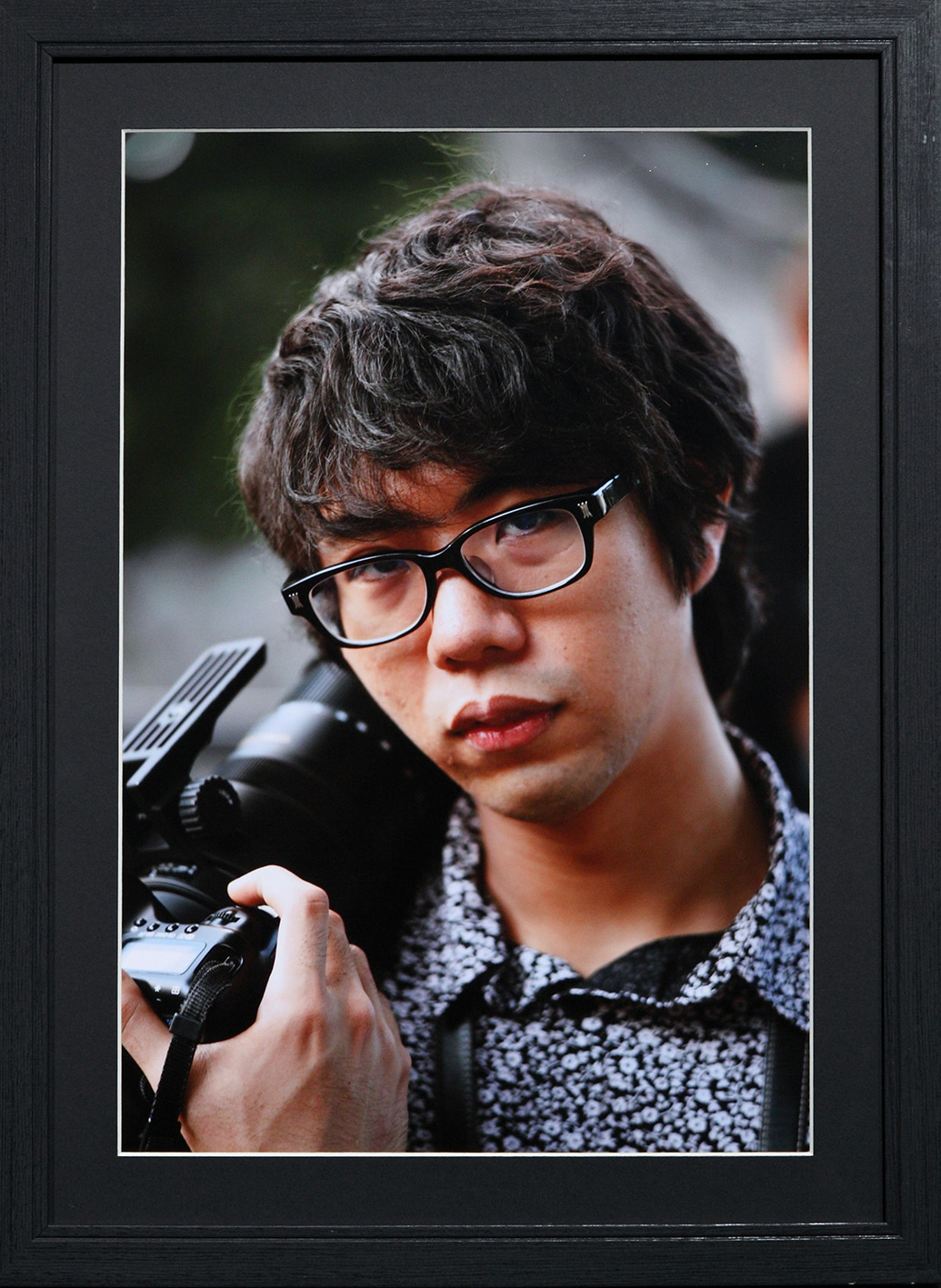

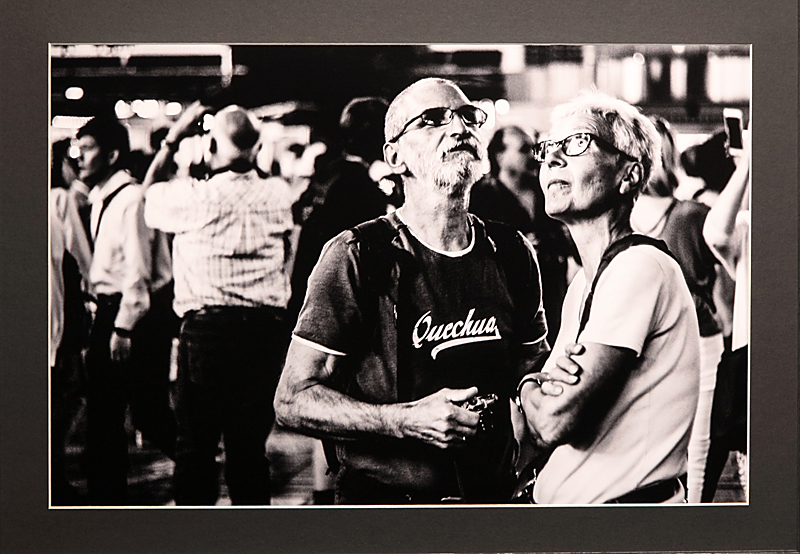

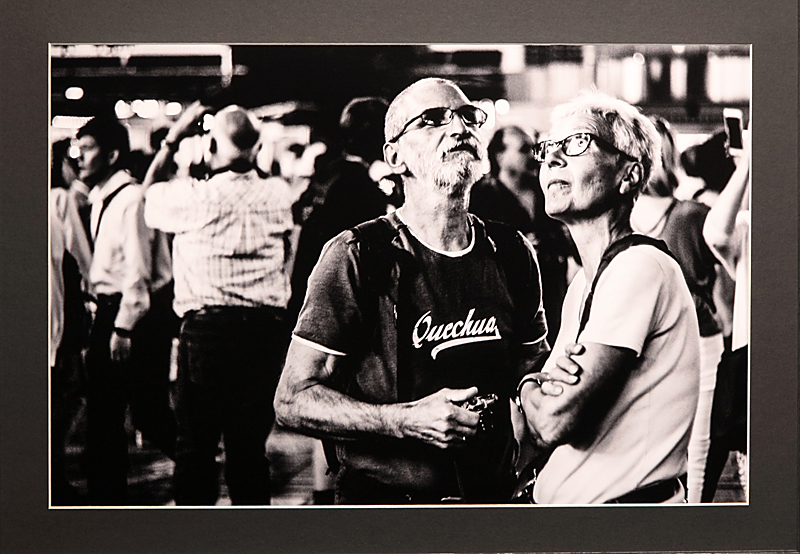

「Regader」

新人Tさんの「Regader」。フランス語で「見る、凝視する」の意味かな?達者なカメラワーク。

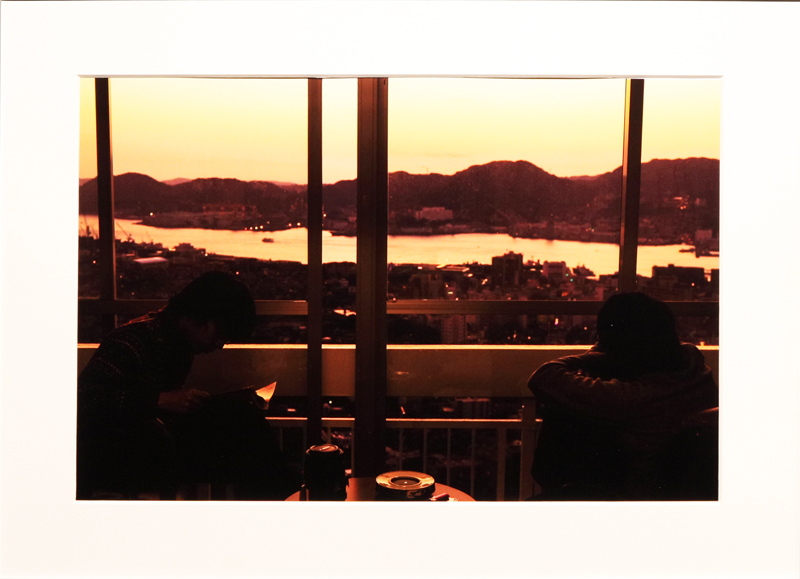

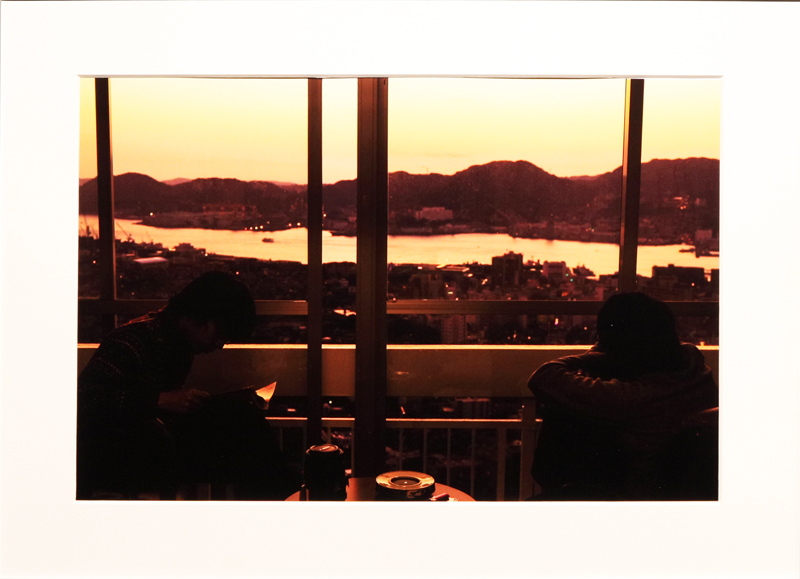

「晩景」

K・Yさんの「晩景」。この作品はオレンジの色が映えて会場ですごく目立っていました。

作者に話を訊くと作品の並びにも気を使って、同じような系統の写真が隣にあったので移動をお願いしたそうです。

今回黒いマットを使う作品が多い中で意図的に白いマットを使ったのも成功していました。

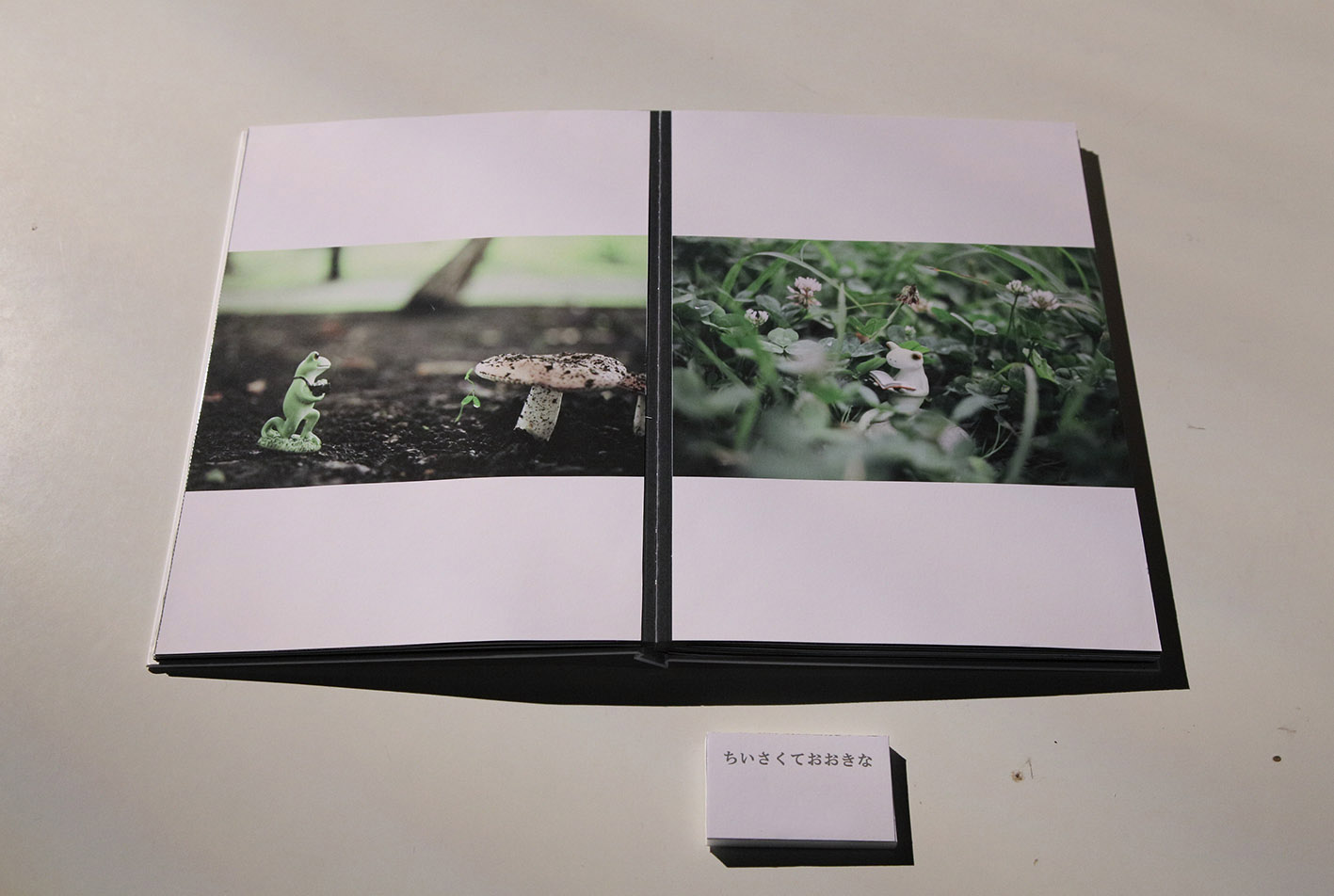

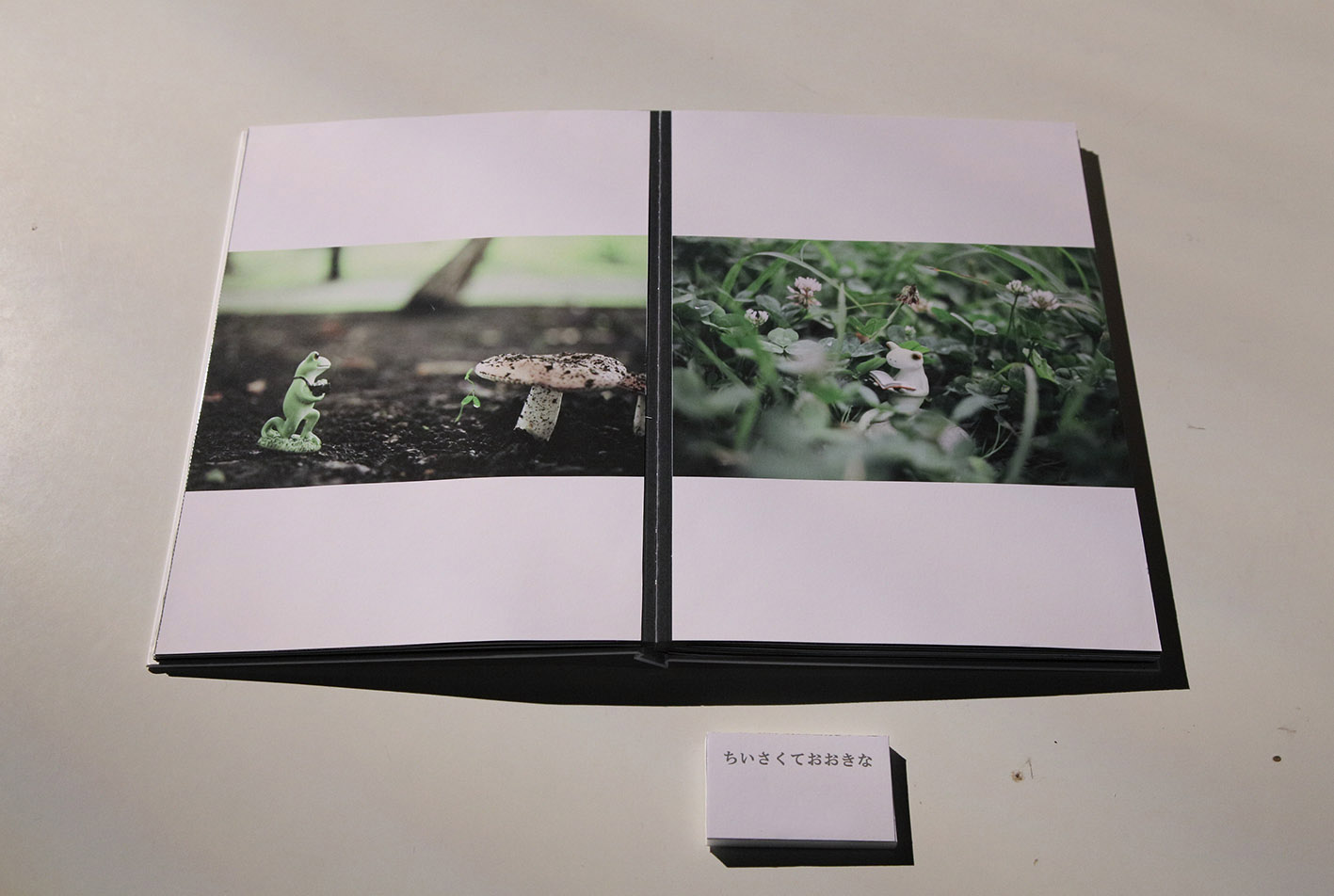

今回はブックは4冊でした。以前はブックばかりで、せっかく壁が空いているのに壁展示しないのでもったいないなとは思っていたので私としては良い傾向かなとは思います。

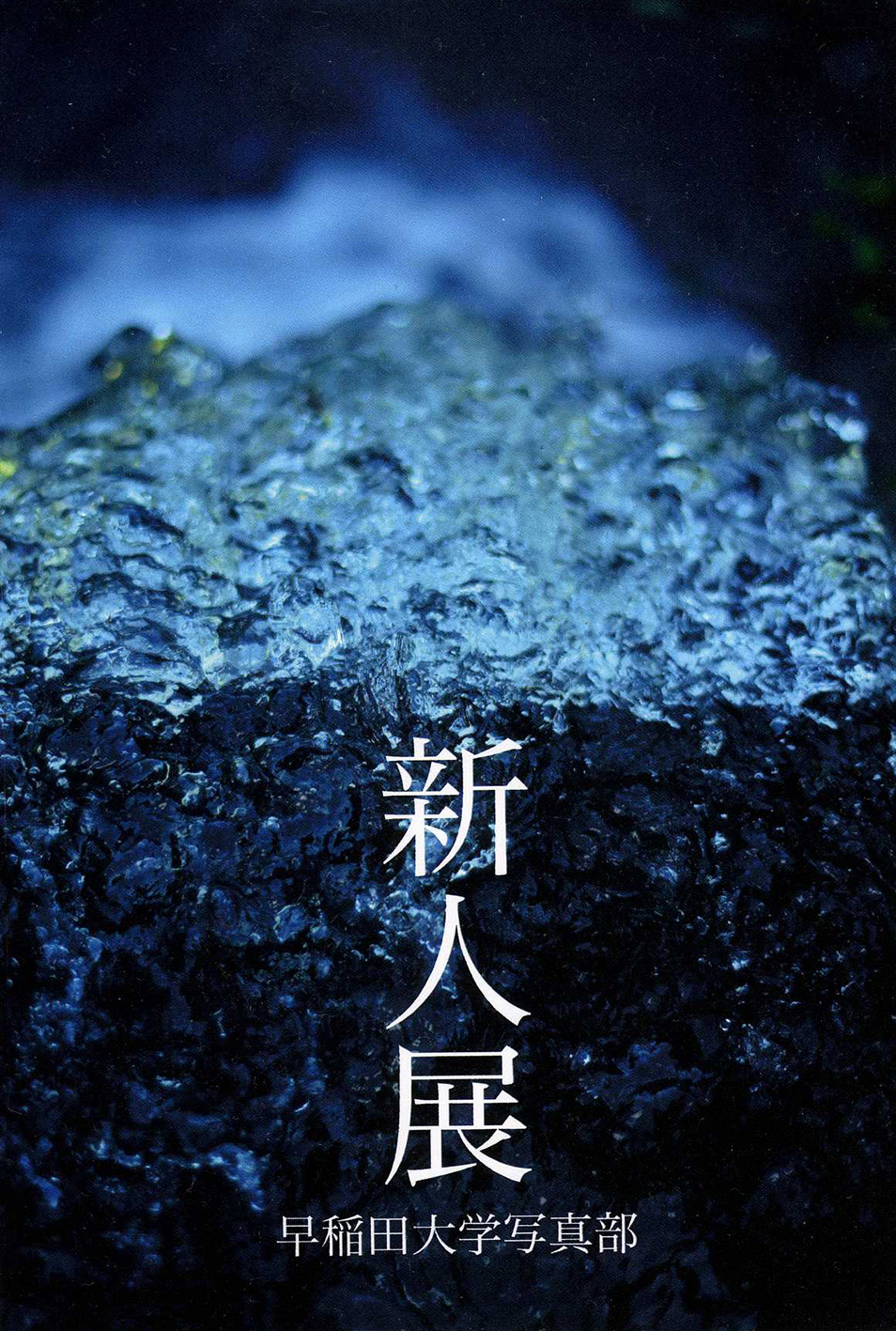

次回は9月の「新人展」です。今年入部した部員の展示になります。そして今年の集大成の早稲田祭を迎えることになります。

新しい風を期待してその場を去りました。