MADE in IZUMO 妖精たちの森から

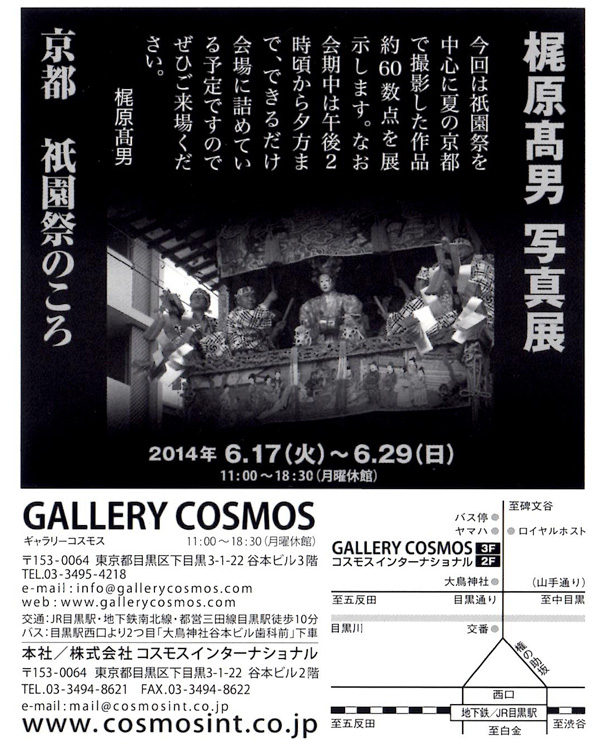

——久家明子の革製品と<唐川びと>写真展

出雲で靴作りをしている久家(くや)明子さんの、靴・バッグ・革小物の展示即売に、1970年卒の本会代表幹事の白谷達也さんが協力し、<唐川びと>の写真を展示中です。地下鉄丸ノ内線「新高円寺」駅近くの「ギャラリー工」で、9月25日(木)まで。ギャラリーから見る窓の外の茂みには、意外な仕掛けが...。

早稲田大学写真部OB会

出雲で靴作りをしている久家(くや)明子さんの、靴・バッグ・革小物の展示即売に、1970年卒の本会代表幹事の白谷達也さんが協力し、<唐川びと>の写真を展示中です。地下鉄丸ノ内線「新高円寺」駅近くの「ギャラリー工」で、9月25日(木)まで。ギャラリーから見る窓の外の茂みには、意外な仕掛けが...。

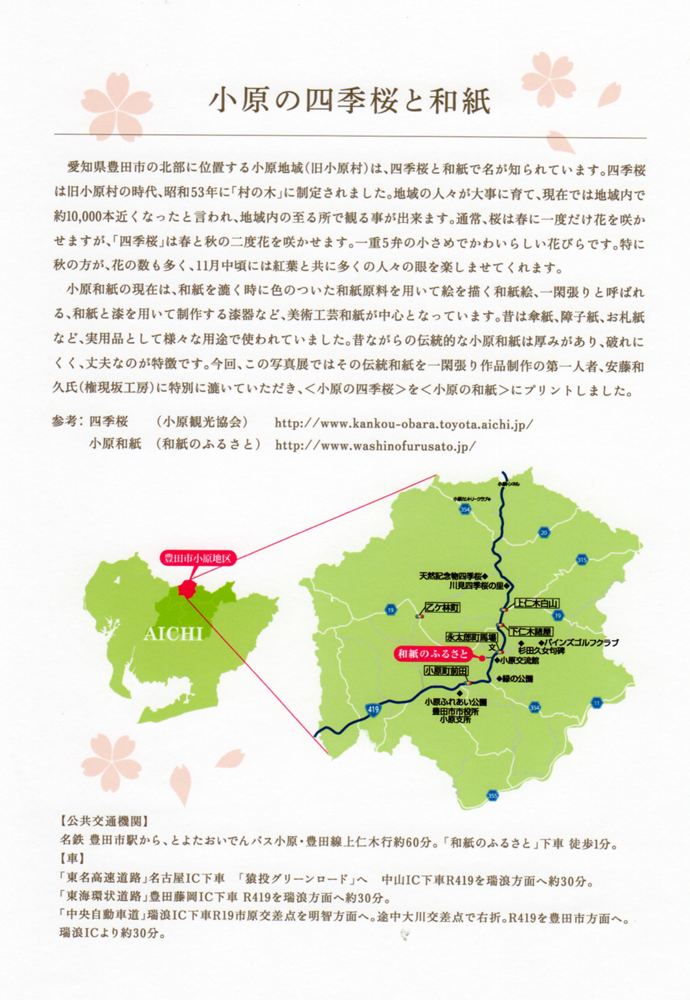

◎日時:2014年10月7日(火) – 11月30日(日) AM 9:00 – PM 4:30 (月曜休館 10/13は開館 11月は無休)

◎場所:「豊田市和紙のふるさと」和紙展示館 愛知県豊田市永太郎町洞216-1 0565-65-2151

入館料 / 大人200円 中学生以下無料

・時:2014.9.9(tue)ー9.30(tue) 午前10時ー午後6時 無休 無料

・所:「加島美術」 中央区京橋3-3-2(東京スクエアガーデン脇) 03-3276-0700

昭和34年(1959)4月の皇太子ご成婚の際、さる女性誌の依頼で、早大写真部がご成婚パレードの様子の撮影を行ったそうです。

今年も現役七月展に行ってきました。

4月に訪れた春季展では作品が少なくてさみしい印象でしたが、今回はだいぶん点数が増え、なおかついろいろなジャンルの写真を見ることができました。

幹事長に話を聞くと30名の新入部員が入ったとのことでしたので納得しました。

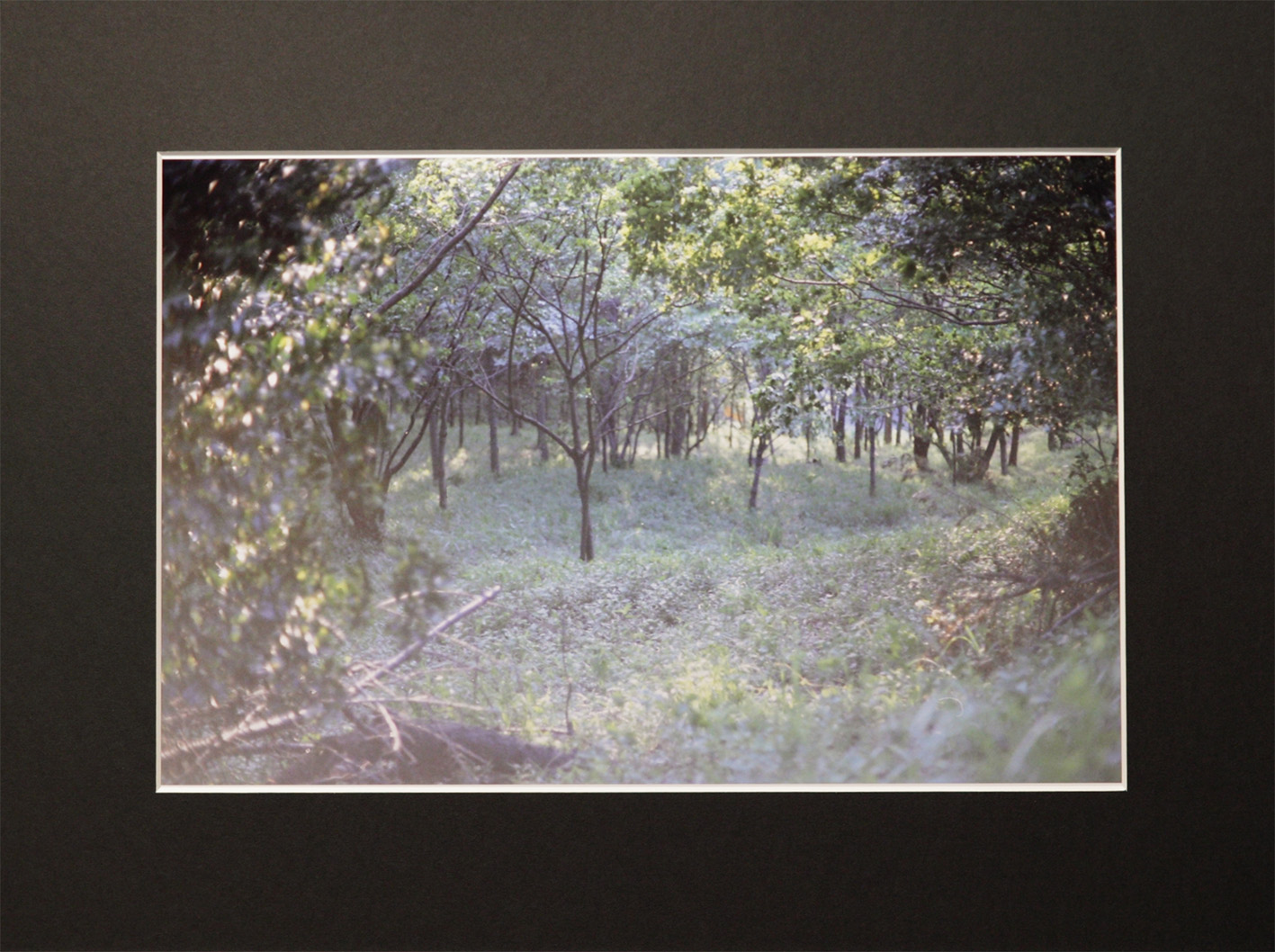

「みどりひかる」

フィルムで撮影してデータ化してインクジェットで出力しているためのやわらかさと、ハイキーさがうまくいっていると思います。あとは表現主体がはっきりするかメッセージ性があると写真が生きる気はします。

「青い彗星」

よく目にする写真ですが構図が面白くしっかり撮影しています。

まだ一年生だそうでぜひ、D先輩のように極めてほしいです。

「ブーゲンビリアの娘」

被写体が魅力的であることが一見して目を引きます。カラーとモノクロの対比をもっと有効にできたらおもしろそうです。

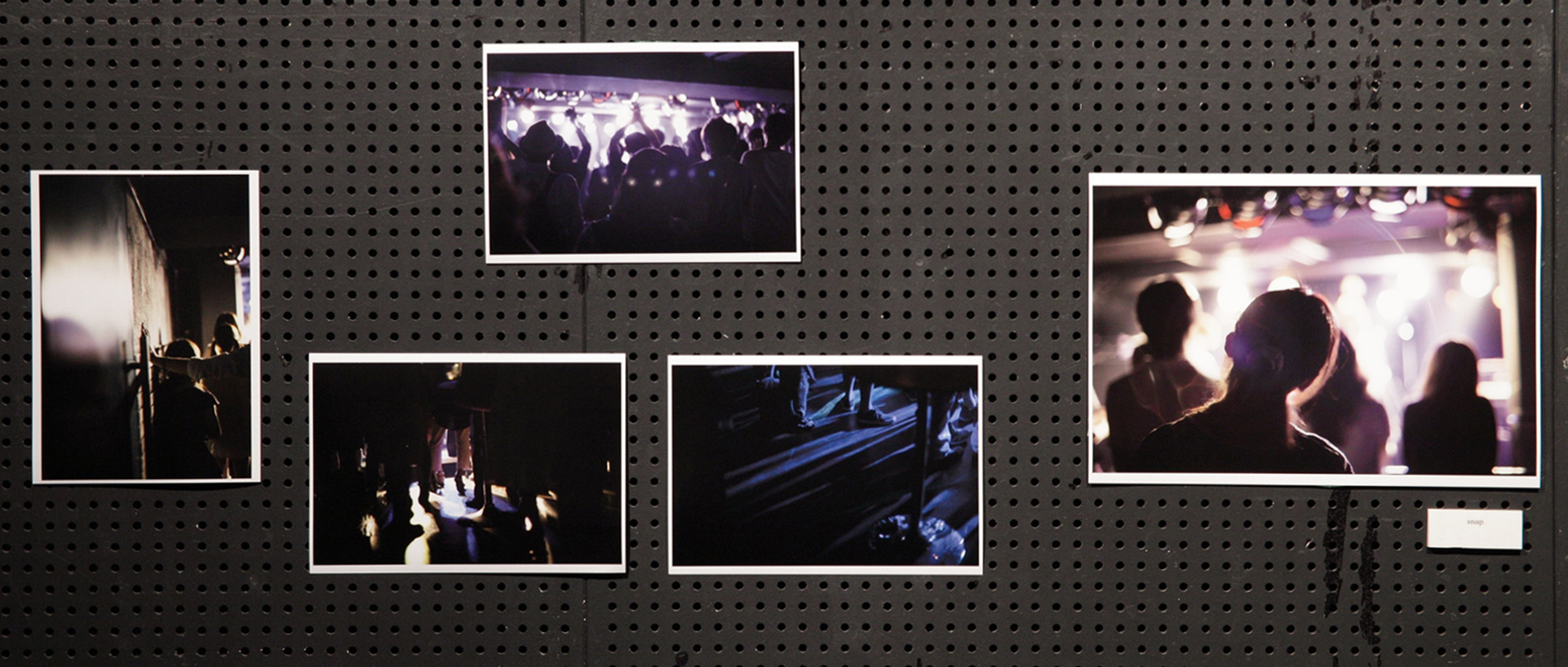

「snap」

ライブステージの写真でなく観客を主人公にした視点はよいのですが遠慮がみられます。雰囲気は伝わりますが熱狂的な部分もみたいです。

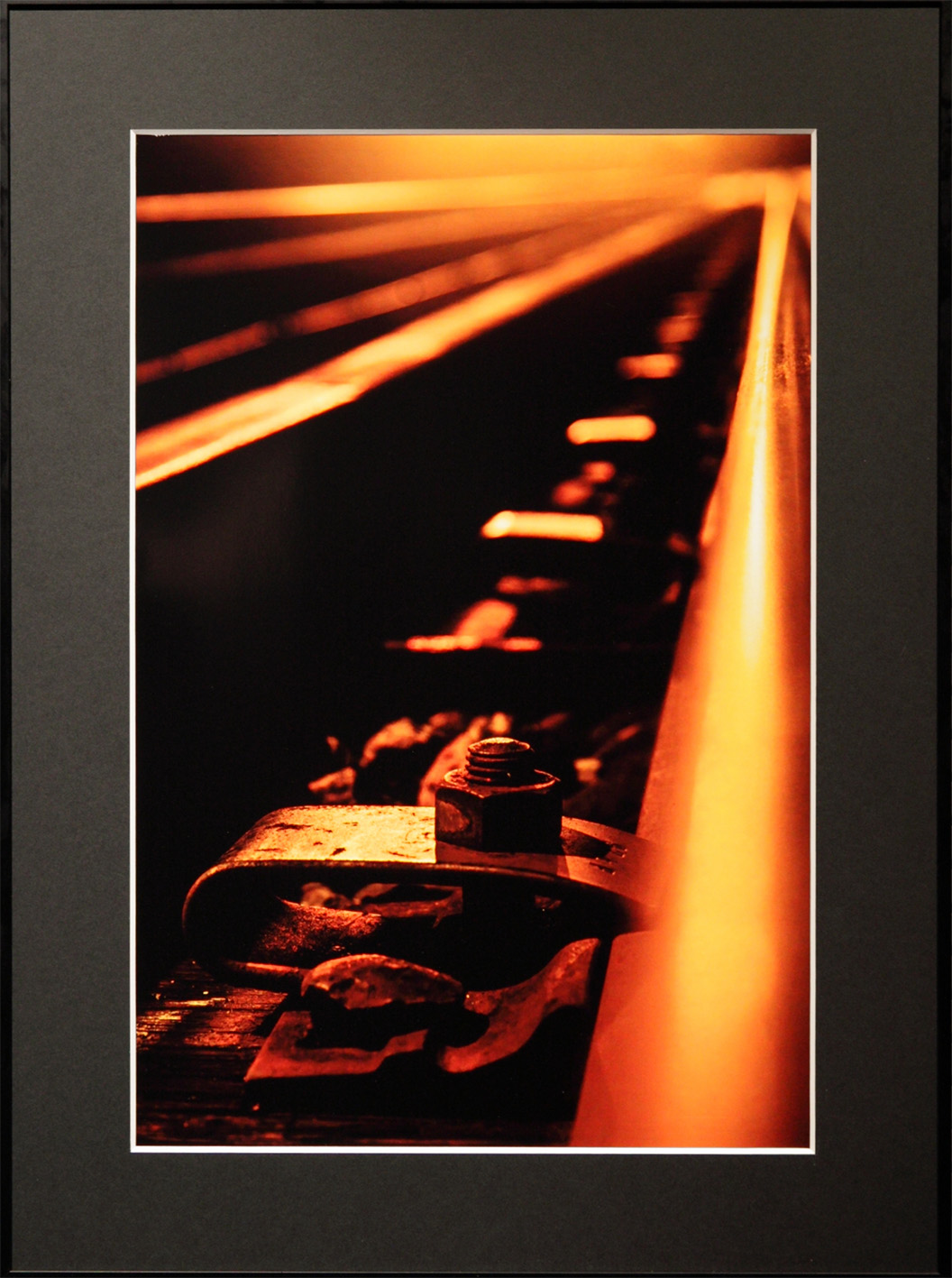

「径」

構図がしっかりして写真として見やすいと思います。ピントを合わせる場所や線路をすべて入れるか途中でトリミングするか悩むとこではないでしょうか。

「それでも春は来る」

毎回絵作りのしっかりした写真を出品していて次回作を見るのが楽しいです。

「ある日のこと、僕と彼女の距離」

タイトルに含まれた何かを感じ取れるかどうかといったところでしょうか。

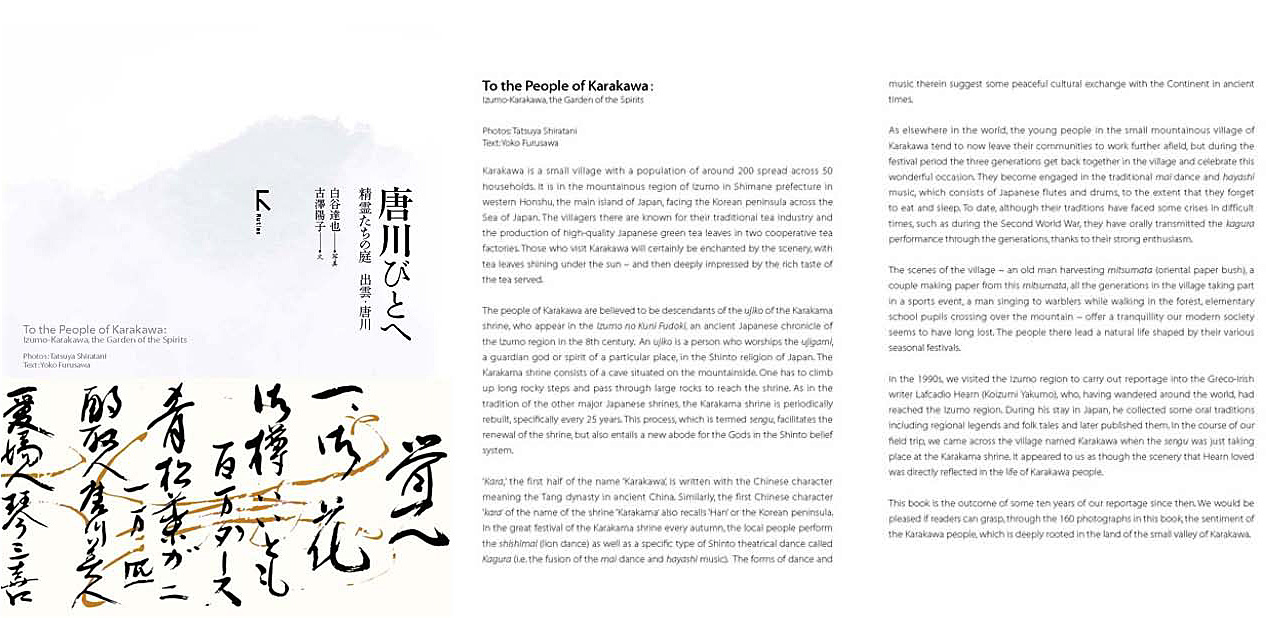

稲門写真クラブ代表幹事である白谷達也さん(昭45卒)が自身の著作「唐川びとへ」を電子版として出版されました。

唐川での十数年におよぶ取材とひとびととの交流が描かれた写真をぜひお楽しみください。

書籍より値段もてごろでiBooksやKindleにダウンロードしてみられるそうです。

Kindle版はこちらです。

http://www.amazon.co.jp/%E5%94%90%E5%B7%9D%E3%81%B3%E3%81%A8%E3%81%B8-%E3%80%9C%E7%B2%BE%E9%9C%8A%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E5%BA%AD-%E5%87%BA%E9%9B%B2%E3%83%BB%E5%94%90%E5%B7%9D-%E5%8F%A4%E6%BE%A4%E9%99%BD%E5%AD%90-ebook/dp/B00L4EHO32/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1403757151&sr=1-1&keywords=%E5%94%90%E5%B7%9D%E3%81%B3%E3%81%A8%E3%81%B8

iBooks版はこちらです。

https://itunes.apple.com/jp/book/tang-chuanbitohe/id890677486?mt=11

稲門写真クラブ顧問の、都筑弘雄さん(1953・昭和28年卒)と 梶原高男さん(1955・昭和30年卒)の対談「顧問放談」を「早稲田大学写真部の歴史」に公開しました。

|

■都筑弘雄

|

■梶原高男

|

|

◎現役春季展を見て 松田修一(平1卒)

久しぶりに現役諸君の写真を見てまいりました。

これまで稲門写真クラブのホームページに紹介された早慶展や早稲田祭展での作品と合評会でのOBの方々の講評を拝見しておりましたので、期待をもって会場に足を運びました。最近はいろいろな部分で制約が入り、写真を撮る条件が厳しくなっていますから,学生がどんなものを対象に撮っているのかも興味がありました。

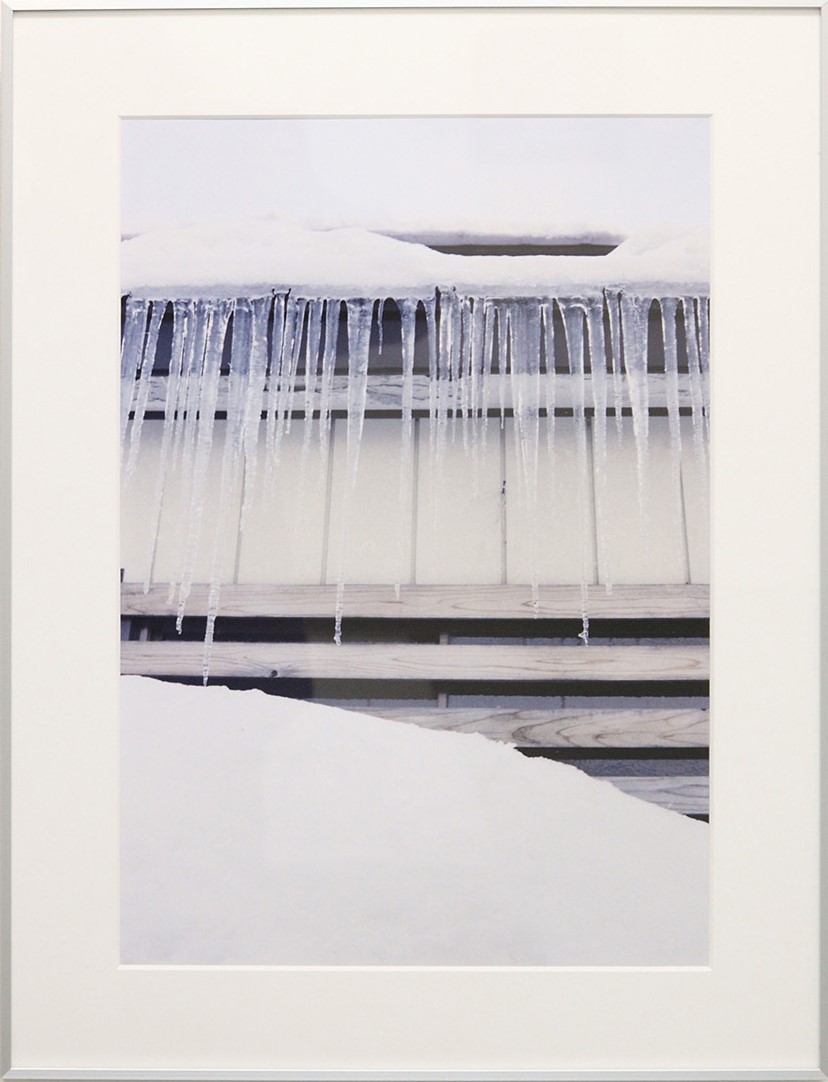

「nowhere 」春が来たら、雪はどこに行くのだろう

およそ四半世紀前の現役時代、私たちも多くの先輩方にお世話になりました。私自身は、故・中村保さん(昭和39年卒)のところで助手をさせていただき、写真展というと都築弘雄さん(昭和28年卒)や庄野耕さん(昭和35年卒)のところへ印画紙やフィルムのご協力を部としてお願いによく伺いました。藤森秀郎さん(昭和34年卒)や故・林宏樹さん(昭和36年卒)、小川忠博さん(昭和40年卒)をはじめとして諸先輩方に、早慶展の指導や作品の講評していただきましたが、作品がお褒めにあずかることはほとんどなく、いつも厳しい批評にさらされました。

一言くらい褒めてくれたらと思ったこともありました。あの言葉の裏側にあった、先輩方が私たちに期待されたもの、持たれた印象というのは、きっと今回私が抱いたものと同じだったのでしょう。

はからずも今回、私もその辛口の先輩の仲間入りをしてしまいましたが、現役諸君には、これにめげず、ひるまず、今の自分の概念や好みだけでなく、写真に限らず多くの作品に触れ、ときにOBも利用して、大胆にさまざまな表現を試し写真を楽しんでほしいと思います。次回の意欲作を期待しております。

昭和44年卒の松岡嶢さんが5月11日に多臓器不全で亡くなりました。享年69歳。

通夜15日、告別式16日の予定です。