◎ 早稲田祭展合評会報告 vol.1

11月10日(日)に現役学生14名とOB5名が学生会館に集いました。

4時間半に及んだ合評会の第1回目の報告です。

◉参加者

・ 昭和41年卒・鈴木龍一郎さん(写真家)

・ 昭和42年卒・菊池武範さん(写真家)

・昭和59年卒・H.Okadaさん(写真家)

・ 現役学生(1年生?5年生)14名

(幹事会メンバーの平成3年卒・増田 智、昭和45年卒・白谷達也が記録係りを勤めました)

【初めに一言】

鈴木:3日に早稲田祭を見せてもらいました。私の場合、人の写真を見るとはどういうことかと言うと、ダイアンアーバスとか土門拳とか、最近ちょっと関心持ってる志賀理江子とか、誰の写真でもいいんだけど、その人の写真を見て私がどういう刺激を受けるかどうかというのが評価の基準になっているんですね。

今回の早稲田祭展を期待していましたが、残念ながら期待を裏切られました。「行儀が良過ぎる」という言い方が適当かどうか分からないけど、そんな感じを持ったからです。

というのは、亡くなった小説家の吉行淳之介さんが、「小説とは何かと言うと、最大公約数から外れた者がやるものだ」と言ってるんだけれど、写真も同じで、要するに常識とか、世の中の一般的なものを受け入れられない、或いは受け入れたくない人間がやるもんだ、ということなんですね。で、それが、私としては真面目に見たつもりだけれど全く感じられなかった。

あと、もう一つ、写真の「時代性」、つまり原発であるとか、ソマリアで内戦であるとか、何十万死んでるとか、あるいは今あなた方学生さんの就活の問題とか、あるいは恋人と上手くいくとかいかないとか、そういう大状況とか小状況とかあるわけだけど、今の時代性ってものが、こないだの早稲田祭の写真展見て何にも感じられなかった。それがちょっと残念です。

菊池:辛口のご挨拶でしたが、次はぐっと甘口になります。鈴木さんの一年後輩、昭和42年卒業です。

実はね、今年はケネディ大統領暗殺の50周年になるでしょ。1963年。考えてみたら僕はその年に早稲田に入ったのね。一年生でも生意気に「将来やっぱり写真にかかわる仕事をしたい」と、その当時既に恥ずかしながら思っていました。

皆さんの写真を早稲田祭の展示で拝見しましたけど、それに加えて今日は本人の肉声を聴きたいと思ってやってきました。

H.O:84年卒業で、かれこれ30年前の卒業です。

その当時と温度差というか、時代背景の違いがあるかと思いますが、早稲田祭展を見て「うちらの頃と変わってねえなあ」と思いました。皆んなアマチュアだからね基本的には。ただアマチュアだけども写真やる以上は、そこで何かを自分で獲得してくるという、そういうことが出てきた方がこれから人生何やるにしろ足しになると思う。まあ、機会あるごとにね今日はそういうことをお話します。

★

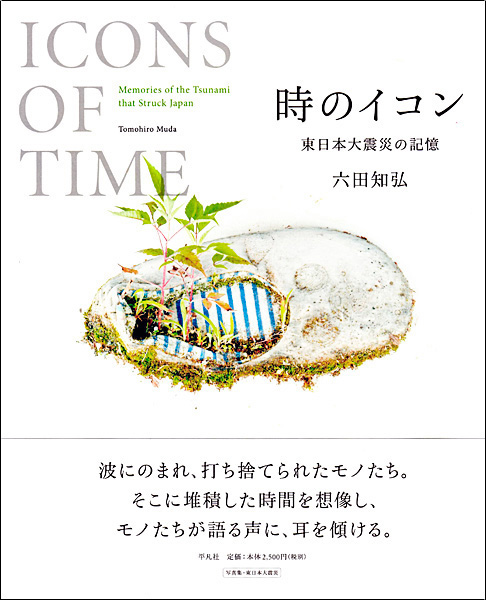

【早稲田祭展で一番人気のW・Hさんの作品を見る】

(4作品が机上に並べられた。1作品は展示用プリント1枚+book)

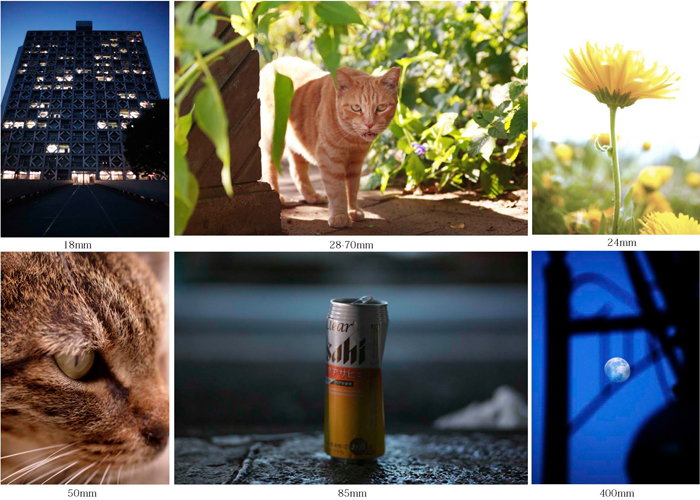

W.H:作品は四つです。

1,「月光」

槍ケ岳の頂上で夜中1時に撮影したものです。何故これ撮ったかと言いますと、一つは山が好きだっていうのが主な理由で、わざわざ満月の日を選んで山に行って撮影しました。登山者のロマンっていうか、辛いけど、まあこんなの有るよって表現できたら良いなと思って撮りました。

2,「If there were no lights」

東京とか大都市は「光害」が激しくて星などは見えません。それによって他の生態的な影響も出てきているので、「光害」を止めようと思ってこれを作りました。ここお台場なんですが、お台場で星なんて見える筈がありません。もし「光害」が無かったらこう見えますよというのがこの作品です。

3,「Never」

チェスのビショップは斜めに進むのでこの二つは絶対会いません。この作品はbookの「The Passing」—All things come,all things gone—と関連した意味で出しました。

「すべてがやって来て、すべてが去って行った」という意味です。左側はモデルの写真、右側はそれに関連した写真という構成になっていまして、この先4パートに別れています。

最初は青い系統の6枚です。これは『始まり』ということを表しています。

次に緑色の系統6枚並んでいます。これは『維持』というテーマです。しかし、維持と言っても写っているものは全部すぐに消えてしまうもの。すぐ終わるし、蝶々もすぐ死んでしまうし、蓮なんて一日ももちません。

3番目のテーマはオレンジ色の系統で『破壊』を意味します。そして無くなって行きます。ここへ来ましてこの作品と関連します。追いつめられた感情を表現していて、結局『不可能』ということを意味したのがこの作品です。

最後に『再生』というテーマでまた最初と同様に青色のテーマで、ここが来てまた朝が来ましたで終わりです。

メインの思想は英語でここに書いて有ります。後ろに中国語版と日本語版をつけました。

H.O:これらテーマバラバラでしょ。編集みたいなことっていうかねえ、展示して人に見せると言うこと、プレゼンしてね、どう見えているかということを考えた方が良いんじゃない。

単純に欲かきすぎてるのよ。見る方は何だか良くわからない。下の3枚はまあ繋がりあると思うけどあの1枚とこのパートが3つに別れていて、それを同じボードに並べること自体が見る人間に混乱を与える。編集が下手だなと思う。

テーマを絞るのが難しいんだよね今。昔みたいに一つのテーマに絞って撮って行く、セレクトしたほうが見る人はスッキリすると思うし、自分の伝えたいことも伝わる。捨てるってこと、選んでそれをブラッシュアップして並べるのが基本。

世の中に出てもプレゼン能力が問われる。写真を通じて編集のやり方なんかね感覚的に覚えていくと何か役立つかもしれない。やっぱこう客観的に見るということね、引いて。

並べてみて他人の目線になってみるとどう見えるか、一回検証してみて並べることをやった方が良い。お互いに突っつきあってその辺のことを話ができるとおもしろいと思うんだけど。まあね、つかみ合いの喧嘩とか始まるからね。写真的には頑張って撮ってると思う。良い悪いと言うよりは頑張ってるなという感じはある。

鈴木:好きなのはこれ(「If there were no lights」)です。印象に残っている。

こっち(「Never」)はチェスのカタログに使えるという感じは持つけど、単にそれだけ。bookとの関連など撮影者の思い入れとは別に、写真見てどう見るかと言うことは、見る人間によって違うわけですよ。どういうことを思うか、そこが面白いわけで。要するにイメージの広がり。

その人間にとって、例えば、何でも良いんだけど、「If there were」の写真見て亡くなった母親のことを思い出すかもしれないし、そういう広がり方が面白いんで、撮影者が撮った意図と、見る方が勝手に見る、そこに面白さがあるんだから。あと、タイトルがねえ、W.Hさんに限らずみんなメチャクチャ。何でこのタイトルなんだ。

本(「The Passing」)の方では右側の方は面白いけど、モデルを使った方はピンと来ない。

[The Passing](book部分)

[Never]

H.O:何でモデルを使ったの?

W.H:一応モデルの方が話の主点として流れがついていて、その意味を増すために右側の写真がセットされています。

H.O:それはでも写真的に出てないな、残念ながら。

モデルの撮り方が正直言って下手です。モデルと徹底的にコミュニケーションしてモデルから何かを引き出しかということをやっぱりやってかないと、自分の頭で妄想してこういうふうにやってても、それは定着できていないんで、それはもう人間性の問題だからね。モデルとやりとりするのは。もっと遊ばないとダメだね。

鈴木:モデルは恋人かガールフレンドか、それとも単に友達?

W.H:そこ突っ込まないでください!!

H.O:そこだよね。

鈴木:かなり大きいポイントなんだよね。

H.O:そこが問題だよね。そこまでクリアしないと、ああいう写真出してもやっぱりダメよ。相当自分で自信持ってないと。すらっとその辺の女の子に声かけてじゃなく、それぐらいのヤバイ写真・・・。

すぐ判っちゃいますからオジサンたちには。まあまあそういう話はね深い話になっちゃいますから。

菊池:W.Hさんの写真は今までに何回か見てるけど、相当テクニックを持ってるよね。

これ(「If there were no light」)がこの中では一番良いかな。他の写真は説明的なんだよ。貴方ぐらいのテクニック持ってんだったら他の写真はもう撮らなくていいよ。

誰にも作れなかった写真、これまで見たことも無かった写真を作れる可能性があるから。もうこういうのはいいから、判ったから。テクニックひけらかすようなものはもう要らないから。上手いのは判ってるよ。

それはね、陥りやすい陥穽ですよ。

H.O:やっぱねえ、そこまで行って、その魚を捕ってきてそれが美味いとか、そこまで行かないと手に入らないもの撮ってくるってのが写真の醍醐味なんで、その辺で取れるものをどんな高度な技術を使って撮ってみても、その辺で取れるものしか写ってない。

鈴木:他のは大体見たことの有るような写真であるわけだよ。違うのはこの1点(「If there were no light」)。これ1点だけをバカーンとでっかくする、なんて考え方もある。

[If there were no light]

H.O:これが良いと思うのは妄想がはたらいているから。妄想がそのままスッと置き換わっている。ちゃんとリアルなものを撮ろうとすると皆んな四苦八苦するんですよ。

今デジタルの時代で脳にあるものが映像に置き換えやすくなってるんで、そういう意味でいうとリアルフォトグラフィーではないんですけれども。妄想力をもっと高めるという。脳の中のイマジネーションをもっと高めて、もっと変な夢に出てきたものをそのまま置き換えるようなこともできるわけでしょう。夢を書きとめるとかね。

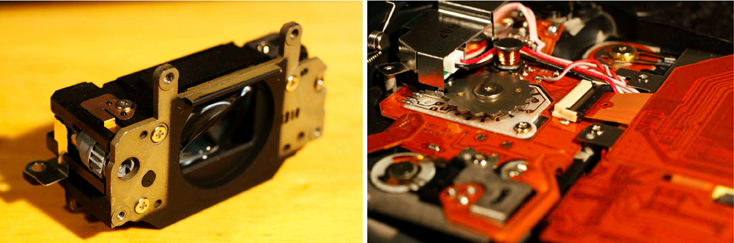

W.H:今回一番時間がかかったのがこの作品(book)です。お台場の写真は10時間の編集、13枚の写真を合成しました。残りは合わせて2時間とかですね。

H.O:でもね、労力は画面に出ないし、それを訴えても意味がないことなんだね。

写真が全てで、出てきた写真でコミュニケートするのが全てなんで、もっと自分に厳しくあったほうが良いと思いますよ。ほんとにガチでやりたいと思うなら、写真と。何時間掛かったとか、俺はどこまで行ったとかいうことは自分の中で抑えといて、「この写真を見てくれ」っていう話にしといた方が。

でもまあ、一生懸命やってることは良くわかるね。

菊池:僕は期待してんだよ、貴方に。

H.O:まあ、若いんだしね。好きなように取りあえずやってみて。

菊池:器用すぎてあれもこれもになっちゃうところがある。

H.O:後ろに仕舞っといて良いものもあるんですよ。

おれも学生時代、見せられないようなね、一生見せられないようなものを撮ってるわけだね。見せる見せないを自分の中で選択する。その能力を色んな表現をやっていくために、写真で訓練するってことでも良いんだよ。

★★

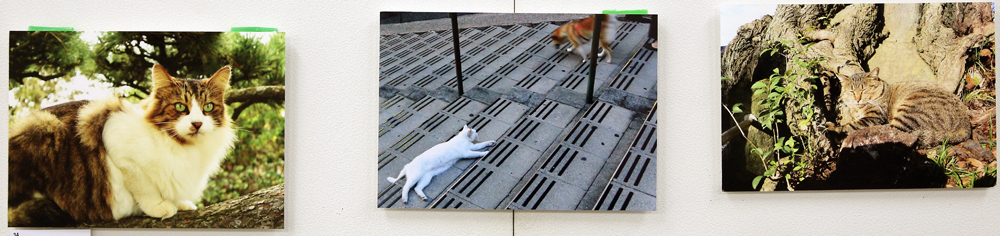

【S・Aさんの作品を見る】

S.A:真面目にやったやつ(「パッセンジャー・ナルシス」)と旅行写真をまとめただけのやつ(「異郷愁」)とあります。(追加で「microkosmos」も見た。)

鈴木:やっぱりタイトルがおかしいね、これね。

H.O:確かにこの題名はバンド名みたいだね。「パッセンジャー・ナルシス」とはね。

お笑いコンビじゃないけれど、どっちかと言うとバンドだね。

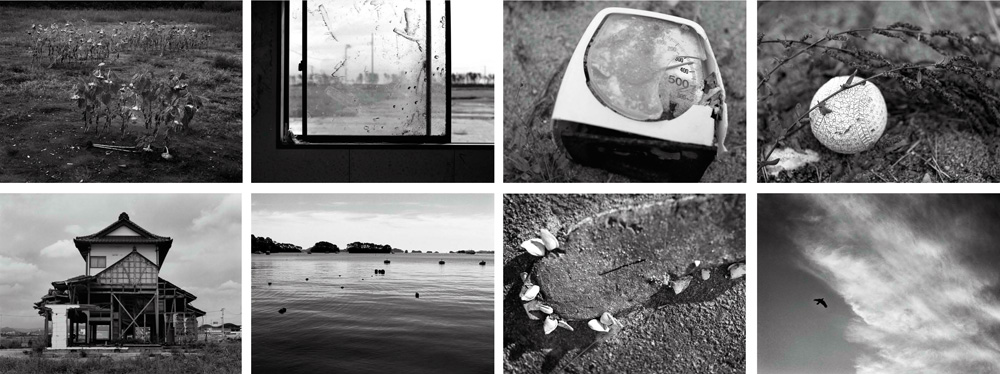

S.A:何て言うんでしょう、被災地にボランティアで行ったわけでもなくって、僕東北にずっと興味がなかったんですけど、3・11があって、まあ皆んなボランティアに行ったりとか募金したりとかいろいろあったんですけど、見に行くときに、やっぱりずっとそこで生活するわけでもなくて行って帰ってくるだけで、そういうやっぱ無責任なところがあるなってのを、どうにか写真で出したいなと思って撮ったので、こお?まあ行って帰ってくるだけの人の意識の流れみたいなつもりで作ったのがこの作品ですね。

[パッセンジャー・ナルシス](部分)

鈴木:いや?、3月11日のあれは、その後現地へ行った写真の人間に限らず、作家でも誰でも皆んな、すさまじくドスンと来たわけ、僕自身も来たし、まだ来ているし。で、皆んな黙ってるけど義援金とか送ったりして、でも自己満足じゃないかとか、それは皆んな感じてたわけね。それで、それがナルシズムになるのかな。しかし、このタイトルはいくら何でも違うだろう。

H.O:多分ね、すごいナルシストなんでしょうね。

S.A:否定しません。もう、おっしゃるとおりです。モノクロだと自制的と言いますか、こう、自分がどういうことを考えながら進んで行くのかなということを物語形式で出すのを心がけていたんですけれど、ちょっと方向性を見失ってしまって。

カラーで撮ってみてこっちもナルシスト系、タイトルが「microcosmos」で、昔のヨーロッパとかで、なんかこ?宇宙がマクロコスモスで、そん中に人間と言うミクロコスモスが居ますよ、という考え方があるというのを授業で聞いた後に、何て言うんでしょう、何だろう、真ん中の歯磨き粉の写真最初に撮って、なんか宇宙っぽいな?って。 この写真撮ったところから他の写真をいろいろ付け加えていってこういう形になりまして。

こちらは「異郷愁」というタイトルで、イタリアに行った時の写真をまとめていまして、最初はもうちょっと、何というんでしょうイタリアが難民、移民とかがこういうふうに道端で、アフリカ系の移民だと偽ブランドのルイ・ビトンのバッグとかを売っていて、アラブ系の黒人だとオモチャを売ってたりして、そういうのが目に付いたんですけど、そっちをメインにしたかったんですけど、(早稲田祭の)お客さんが受験生とか他大(学)の人っていうんで、日和って割と楽しい写真が増えてしまったので、方向性を見誤ったかな?と反省点として残っています。

鈴木:「写真の早慶戦」で見せてもらったんだけど、これ(「パッセンジャー・ナルシス」)とこれ(「異郷愁」)が同じ人が撮ったとは思わなかったんだけど、あれ(「写真の早慶戦」出品作)は良い写真だったし、タイトルは別だけど、このシリーズ(「パッセンジャー・ナルシス」)をもっと発展させていったらどうかな。

これ(「異郷愁」)については、ぼくもたまたま去年スイスとイタリアに行ったけど、「パッセンジャー・ナルシス」の作者が「異郷愁」を撮ったという、これ(「異郷愁」)はね中高年のリタイアオジサンが、金持ちオジサンが撮ったような。イタリア歩いてきましたっていう写真以外の何ものでもないんだよね。踏み込んでもないし、彫像なら彫像とかイタリアいろいろあるでしょ、人間撮るならもっと寄るとかね、なんか全然中途半端なんだよね。ちょっとこれは?って感じがしたよ、これは。

[異郷愁]

H.O:アウェイ感がすごい出てるね。ボコボコにやられて手も足も出ないっていう。結局ねえ滞在しないとダメだね。そこに居て現地の人間とコミュニケーションできるっていうスタンスじゃないと。

菊池:人様にお見せするには、もうちょっとプリントちゃんとやんなきゃ。DP屋さんでやったの。S.Aくんの写真を話題にするなら、やっぱりこっち(「パッセンジャー・・・」)の方だよね。われわれとしてもこっち(「パッセンジャー・・・」)の方で話をしたいよね。

H.O:これ(「パッセンジャー・・・」)、デジタル?ハイブリットでやってるわけ。

これって写真の典型なんですよね、ある意味で。モノクロ写真の王道っていうんですかね。典型的なものを、あるレベル撮ってるなあってところがあるんだけど、まあ、悪くない。悪くはないけど、う?ん、通過者、パッセンジャー感というんですか、そういうのは出てるんで。もっと定住感っていうか、視点の重みみたいなもの、同じものを撮っても、単純に言うと、これ35mmで撮ってるのかデジタルで撮ってるのか判んないけど、例えば4×5で撮るとかね、そうやるだけで写真って質が変わってくるんで。

まあ、一つのネタっていうかさ、ネタの見つけ方は良いけど、最終的に落とす時のやっぱりその気合というかね、技術的なもんも含めてだけど、そうね、もうちょっと寄り引きと、もうちょっとヤバイものを撮ってくる。もっと辛い思いをしてくると、敷地に入って警備員に追いかけられるとか、というようなプロセスがあって、そういう痕跡が出てくると面白くなるかもしれない。

鈴木:撮ってるとき、歩いててかなり精神的に葛藤はあった?

S.A:木とかはあれなんですけれども、家とか遺品の系統みたいなものが浜辺に結構転がってたんですけど、壊れたオモチャですとか時計とか。そういうのを一応接写したんですけど、なんかこお?責任取りきれないかな?という感じがしちゃって。

鈴木:歩いてる時、下に不明の人が未だ埋まってる可能性があるわけだよね。

H.O:でもね、行ったら躊躇しない方が良いですよ。どういう現場でもね。カメラ持って踏み込んだら、納得いくまで撮るっていう、そういうモチベーションが無いと。

それはそうなんですけどね、死体踏んでるかもしれないっていう。でもそれを覚悟で来たっていうところがあるわけだから、そこまで踏み込んだ方が後で後悔しない。

[micro cosmos]

鈴木:(「micro cosmos」)まあ、僕はね写真評論家じゃないから、基本的に自分にとってどうかということしか考えないわけ。

僕は撮る人間でしょ。右向いてる犬のシッポが左の方が良かったとか、そういう話はしたくないわけで、僕はこの3点で良いなあと思うわけよ(左、上、右写真を選ぶ)。こっちの2点(中、下)はよく判らん。良く判らんというのは何が写ってるか判らんってことじゃなくて、この3点では繋がるけれども、残りの2点は写真的に異質だから。この3点のノリでもっといくと面白いモノができるかなって気がしたわけね。

S.A:グチャッて混ざってしまったところはありますね。いつも詰め込みすぎちゃう。そうですね?なんかこうやってみるとスッキリしますね。ちょっと悔しいですけど。

鈴木:要するにね1点の写真が、例えば2点、3点の写真になると意味が出てくるわけよ。意味というのは、作者の意図というか、作品に方向性が出てくるわけ。こうやっただけで(写真を並び替える)、もう違う感じになってくるわけだね。そこら辺で編集が大事で、或いは削って行くとか。

要するに順番だけでも、本や写真集なんかでもトップどうするとか、ものすごく編集者と写真家との間で、会議開いて1週間くらいぶっ続けでやったりするわけですよ。在る写真は決まってるわけね。でもそれをどういう風に編集していくかが難しいし、意味が違ってくるからね。

H.O:みんなでお互いに編集し合うってのも良いかもね。

鈴木:並べ方で見られ方も違ってくるから、そこが写真の面白さでもあり辛さでもあるんだけど、全く勝手に受け取られるわけで、自分でどういう本を作りたいのかという、どういうことを人に伝えたいのか。

私はあんまり人に伝えようと思って写真撮ってないんだけども、一応基本はそうなってるんで。

★★★

【K・Yさんの作品を見る】

K.Y: こちらは「天の国」と言いまして、こっちがスカイツリーから、こっちが東京タワーからなんですけど、前々からちょっと露出を上げてとか、なんか全体的に白っぽくして不思議な雰囲気をした写真を撮りたいなあと思ってまして、それを今回やってみようとしたのがこの写真です。現実的な世界じゃなく非現実的な世界を表せたかな?と思ってます。

そして、こちらの作品が「物思い、それとも羨望」で、ちょっとややこしい題名なんですけど、この蛙が物思いにふけっているのか、何かを物欲しそうにしている羨望している、どちらともとれるな?と思って、こういう題名にしました。写真自体は写真であえて絵本のような、そういう世界観を表したいような、あえて全体的にぼんやりした、ピントも合っていないような写真にしました。これが一応こん中で一番自信のある作品です。

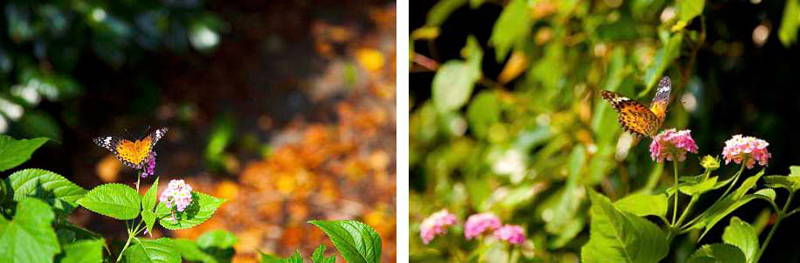

で、こっちが「舞踏」っていう、踊る方ですね。こっちは早稲田祭で場所が空いてるからっていうので・・・。自分自身が蝶を上手に撮ったことがなかったので、それを表に出してみてどういう評価を得られるのかな?と思って。自分の目じゃなくて他の人の目から知りたいな?と思って出しました。

このbookなんですけど、題名が「日々を行く」っていう題名で、前々から日常を切り取ったような、ありきたりと言えばまあありきたりなんですけれども、日常を切り取ったようなbookを出したいと思っていまして、今回やっと念願が叶ってという形で出さしていただきました。

[日々を行く](book部分)

H.O:bookとセパレートで出すってのは何かあんのかね?なんでbookに入ってる写真を壁モノにしなかったの?

K.Y:壁モノにするっていうのはちょっと。壁にするほどでもないな?ってなっちゃって、bookでやってみよ?ってなりました。

菊池:我々の学生の頃は、H.Oさんもそうかな?

こういうbookっていう形式では例会とかそういうとこには一切出したこと無かった?

H.O:僕も、部室には置いてたけど、自分で作って。それを誰か見て誰かが何か言うってのはありましたけど、それを展覧会に出すとかはなかったですね。

鈴木:それはアルバムじゃなくて?

H.O:アルバムっぽいやつですよ。ある意味テーマの無い、要するに最近撮ったものを無造作に置いといて。誰か見て・・・。

菊池:本質的なことではないけど、このbookは写真がビニール袋の中に入ってなくて良いね。ビニールみたいなところに入っていると折角精魂込めて色を出しても判んないのよ。いちいち袋から出して見ないとね。ビニール袋に入れて見せるbookの作り方っていうのは私は非常に疑問に思ってる。

H.O:もっと言うと、プレゼンテーションと言うことを考えると、張り替えできるアルバムはどうかと。

要はね、写真集一冊編むとすればもっと工夫があって然るべきなんですよ。見せ方、パッケージングだよね。その辺の町場のアルバム買ってきて、なんか楽しんでやってないなってのが判るのよ。レイアウト失敗して剥がしてやり直すとか。やっぱあの、作るのを楽しんでるとそれがやっぱ写真に出てくるし。

全体の見え方みたいなものに拘らないとダメですよ。額とか含めてですよ、トータルに。写真と言うブツをどう作ってどう見せるかってところの、そういうこともお金が掛かるからね、まあ大変でしょうけれども。

壁向きなのはこの2点ですよね。東京タワーとスカイツリーってとこは置いといて、こういうトーンが好きだっていうようなことは判ったので、だったらこのトーンでもっと行けば良いんじゃない。

この自信作のこれ(蛙)はね、どうなんですかね、こういうファンタジーって言うか童話チックな世界をやりたかったら、クレーで蛙を作って色んなところに行って撮りまくるとか、少し変態的な方向に行かないと、これ1点だけ見せられても困るんだよね、としか言いようがない。全体の企画性が勝負。

[物思い、それとも羨望]

菊池:蝶々は未だ誰も見たことのないアングルだってあるかもしれないよ。蝶々はとまっているところに必ず戻ってくるじゃない。もっと寄って待っているんだね。

「雑草って言う草は無い」って昭和天皇が言ったけれど、アゲハチョウっていってもいろいろあるでしょう。蝶々自体の生態のことをもうちょっと勉強した方が良いかもね。この系統が好きなの?

K.Y:こういうのをやってみたいなっていう。bookとかで沢山やってみたい。

鈴木:もうそろそろ自分の関心のあることに絞ったらどう。僕はこの分野はほとんど弱いから、何も言うこと無いかなと思ったんだけど、会場で見てね、これはもういいやって感じで、そっちの2点(「天の国」)はもっと考えようもあるなっていう感じだったのね。

で、さっきシュールって言ったけど、これをシュールとまで言ったら、シュールリアリズムに申し訳ないけど、こういうハイキーであるとかの考え方で撮って行くってことはあるし、ただ貴方はこういう世界に関心あるんだったら、どうしてこういう世界に突っ走って行かないの。そうすれば絵本の写真家になるかも判んないし。

ソマリアで内乱の写真撮ってる写真家もいるし、一方で絵本で蛙撮ったって良いわけ。だったら自分の関心の全てを、俺はこれをやるんだっていう、蛙に拘んないけどさ?俺はこれをやりたいんだという、そろそろ自分で決めてやったらどうかなって感じがするね。

[天の国]

K.Y:自分でも正直、毎回の写真展で作風が変わってるっていわれて、模索中で?どうしたら良いのかな?って感じなんで。

鈴木:決めるって感じではなくて、時間が無限にあるようでいて・・・。

のめり込むっていうか、覚悟っていうか、そういう姿勢が有っても良いと思うんだよね、蛙しか目に入らないという、そういう感じにいったらまた新しい世界で、蛙から違う世界に行ったって良いわけなんだからね。1回なんかこお、ガッと頭突っ込んでやるって必要なんじゃないかな。