発生当時、石巻日々新聞が出した手書きの壁新聞を思いだしますね。

「写真の早慶戦」延期のお知らせ

会員の皆様、お元気でご活躍のこととお慶び申し上げます。

今秋予定しています第15回「写真の早慶戦」につきまして、早慶両校の幹事会で検討しました結果、開催を来年(2022年)に延期することに致しました。(今年の秋には開催しません)

今後コロナの状況は変異ウイルス、オリンピック、ワクチンなど不確実な要素が多く、その中で今年の安全な写真展開催は難しいと判断致しました。

既に多数のご応募ありがとうございます。延期に伴い、テーマ『令和を歩く![]() My home town

My home town![]() 』はそのまま来年 (2022年) に持ち越し、テーマ、自由両部門共に、ご応募頂いている作品もそのまま来年(2022年) 分と致します。勿論、作品の差し替えも、ご希望に応じて対応致します。

』はそのまま来年 (2022年) に持ち越し、テーマ、自由両部門共に、ご応募頂いている作品もそのまま来年(2022年) 分と致します。勿論、作品の差し替えも、ご希望に応じて対応致します。

来年「安心して、楽しく」開催できることを期待しつつ、2022年年明け頃に、改めてご案内を差し上げる予定です。

お体ご自愛の上、引き続き会員の皆様の撮影活動に期待しております。

2021年4月1日

稲門写真クラブ幹事一同

【訃報】昭和26年卒中川一郎さんが亡くなりました。

昭和26年卒 中川一郎さんが、2018年5月に亡くなられていたことが判りました。

WASEDA NEO のオンライン写真講座のお知らせ 塩澤秀樹(昭和60年卒)

活動報告をさせていただきます。

WASEDA NEO のオンライン写真講座の紹介をさせていただきます。

ビジネスマンに向けた講座ですが、人、物、室内撮影に関心のある方には役立つ講座です。

オンライン写真講座の取り組みにご注目下さい。

講師は、写真部OBの塩澤が担当させていただきます。

社内報などの撮影を任されて困っている方がいらっしゃいましたら、ぜひお知らせ下さい。

よろしくお願いいたします。

【オンライン講座】ビジネスで役立つ写真撮影スキル

◆WASEDA NEOサイト

https://wasedaneo.jp/course/course-detail/7098/

早稲田祭展2020開催のお知らせ(公開終了未定)

ご挨拶

立冬の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。本日は早稲田大学写真部の早稲田祭展にお越しいただき誠にありがとうございます。

ところで、同じ釜の飯を食う、寝食を共にするという表現がありますが、友人や仲間たちと顔を合わせて食事を共にし、言葉を交わすという私たちにとって大切な日常が失われて、私たちは「わたし」ではない誰かの思考が紡ぎだす言葉や、その言葉が私の思考にもたらす変化、あるいは共鳴に飢えているのではないでしょうか。言葉にもいろいろあります。声、詩歌、小説、数学、漫画、絵画、映画、アニメーション、踊り、演劇、音楽、すべてが言葉であり、そして写真も言葉です。写真部の部員が各々の感性の声に耳を傾け、自己研鑽や部員との切磋琢磨を通じて様々な表現方法によって作り上げた作品が、来場者の皆様に何らかの言葉をもって語り掛けることを願いつつ、挨拶に代えさせていただきます。

早大写真部現役幹事長

例年は戸山キャンパスに教室を借りて展示を行っていますが、今年は早稲田祭のオンライン開催に伴い、夏季展に引き続き特設サイト上での公開となります。

特設サイトは「早稲田祭2020」公式サイトにもリンクが掲載されておりますが、参加団体の数が非常に多いため、特設サイトのURLから直接飛んでいただいた方が不便が少ないかと思います。

URL: https://www.wps-exhibition.com/wasesaiten2020

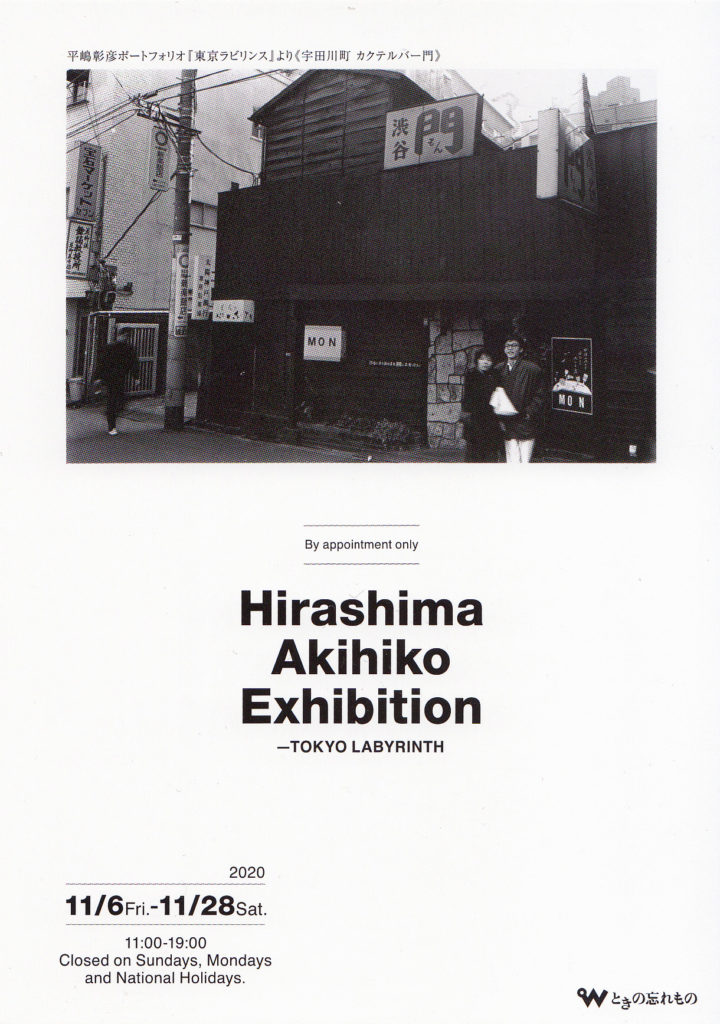

昭和44年卒 平嶋彰彦さんからポートフォリオと写真展の案内

ポートフォリオと写真展のご案内

前略、

この度、『東京ラビリンス』のタイトルでポートフォリオを刊行、併せて写真を開催することになりました。

以下、ご案内申し上げます。

○平嶋彰彦ポートフォリオ/『東京ラビリンス』

・オリジナルプリント15点 限定10部

・監修 大竹昭子

・プリント 比田井一良

・発行ときの忘れもの

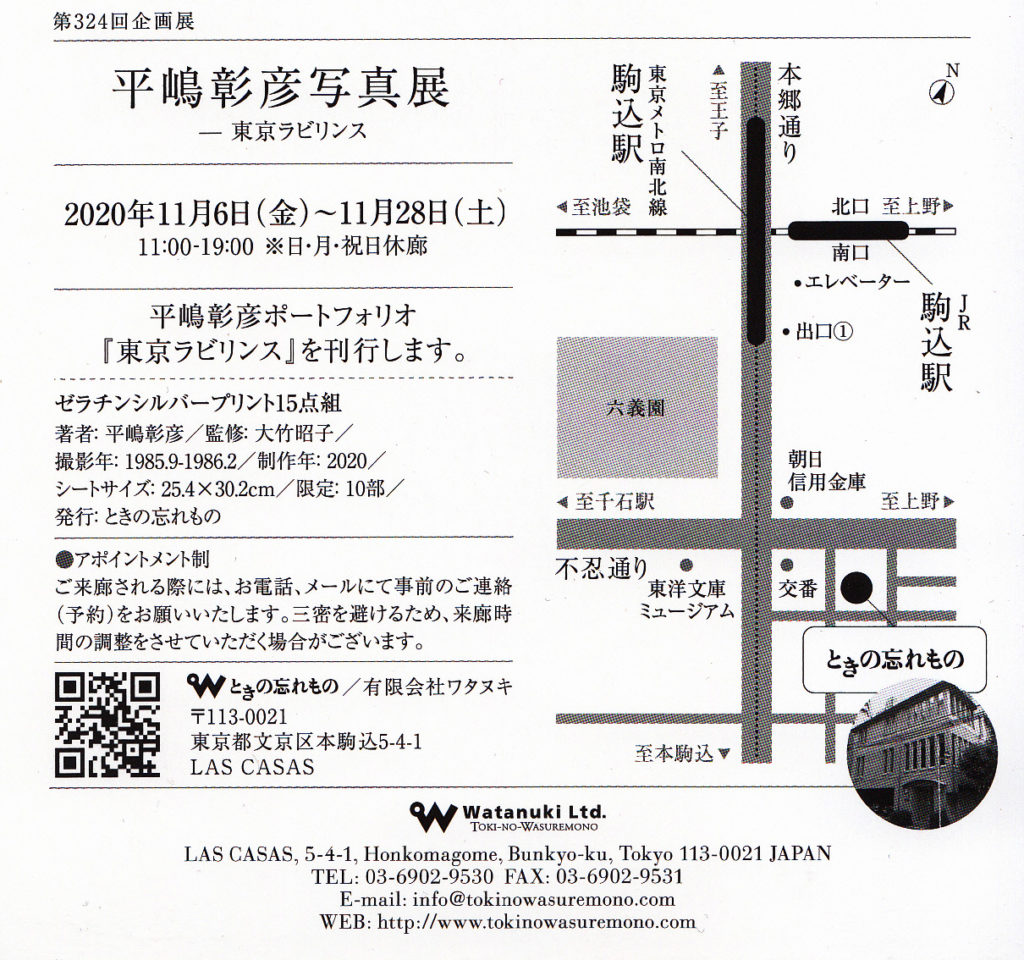

○平嶋彰彦写真展/『東京ラビリンス』

・開催期間2020年11月6日(金)から11月28日(土)

予約制、12:00から18:00、日曜・月曜休館

・会場ときの忘れもの

文京区本駒込5-4-1 LAS CASAS Te1.03-6902-9530

『東京ラビリンス』の写真15点は、『昭和二十年東京地図』(文・西井一夫、写真・平嶋彰彦、筑摩書房、1986)から選んだもの。監修は大竹昭子さん。プリントは比田井一良さん。同書の初出は『毎日グラフ』の1985年10月27日号からの12回連載。書籍化にさいしては、大幅な撮り直しと追加取材をおこないました。35年ほど前になりますが、毎日新聞社のカメラマン時代に取りくんだ忘れがたい仕事です。ギャラリー「ときの忘れもの」を主宰する綿貫不二夫さんは、毎日新聞社の同期生。新入社員研修の昼休みに、『つげ義春作品集』(1969)を買い求めに、2人で版元の青林堂を訪ねた、というなつかしい思い出があります。それ以来の不思議な縁ですが、私のもっとも大切にしている友人の一人です。

詳しくは、ポートフォリオのパンフと写真展のDMをご覧ください。

また、「ときの忘れもの」のブログで、「平嶋彰彦のエッセイ「東京ラビリンス」のあとさき」

http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/53441991.html

を、この6月より連載(毎月14日更新しております。こちらの方もご一読いただければ幸いです。

2020.10.30

平嶋彰彦

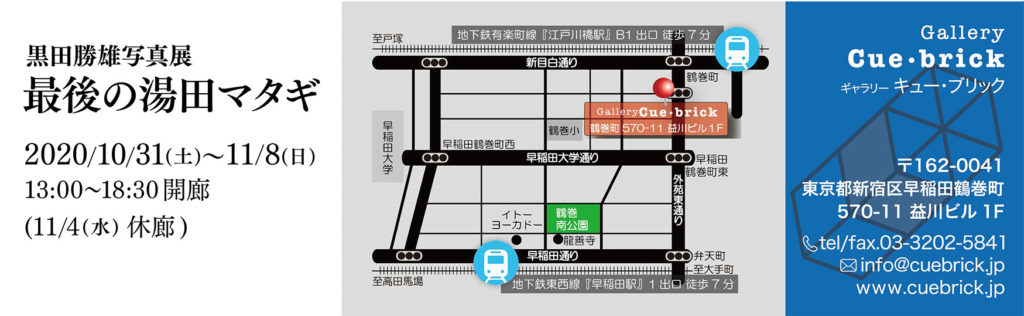

昭和48年卒 鈴木義隆さん(ギャラリーキューブリック主催)からのお知らせ

早大写真部現役生と「夏季展」オンライン合評会を終えて 昭和60年卒 塩澤秀樹

新時代のオンライン写真展に対するオンライン合評会についての感想

(早大写真部現役生とオンライン合評会を終えて)

コロナ禍における状況下で、早稲田大学写真部の現役生はリアルな写真展を開けずに苦戦を強いられています。新入生と上級生がリアルに顔を合わせられないという状況が続いています。

本来であれば会場を借りて「夏季展」という写真展を開催する予定でした。今回は、PCの特設サイト上でオンライン写真展の開催に踏み切りました。(2020年8月24日〜31日)

WEB上での写真展の開催は、写真部の歴史上初めての試みです。

部員たちの80点以上の作品を、PC上で拝見することができました。

現役生幹事長 Kさんから提案をいただきました。

「オンライン写真展の講評をOBの方々にお願いしたい」とのリクエストです。OBからは増田代表幹事代行、菊池さん、塩澤の3名が参加し、PC上で講評を行うことにしました。

現役生は6名の参加となり、中国、札幌…と場所を問わず顔を合わせることができました。菊池さん、増田さんは、貸し会議室を借りて、1台のノートPCでオンライン参加されました。私塩澤は自室からの参加です。

オンライン合評会というものも、写真部の歴史上初めての試みとなりました。

単写真、組み写真など、作品数は1人2点〜20数点はあったでしょうか。

1人につき約20数分、参加者6名で約2時間半ほどを要しました。

人物、心象風景、飛行機など被写体は様々です。

作品内容については、増田さんがレポートして下さっています。

2020年9月26日 投稿者: MASUDA をご覧下さい。

https://tomonphoto.com/2020/09/26/オンライン合評会を終えて%E3%80%80平成3年卒増田-智/

「Zoom」というオンライン会議を開くためのアプリ、そして「Google フォト」という写真共有サイトの2種類を使用しての講評となりました。

オンライン写真展は新しい試みですが、今後は標準化されていくのでしょうか。直接人様とお会いできないこの状況下では、やむ終えない手段ですが多くのメリットも感じました。

以下、オンライン講評をしてみてのOBの感想を記します。

1ヶ所に集まらなくても良い

場所、時間を問わない

海外、地方から場所を選ばずに参加ができる

面白かった

またやりたい

そこそこ

面と向かって言えないことも言える

違和感ない

人と会って直接話すこととは違う

これ、あれと言えない。

言葉で言わないと伝わらない

司会、進行役がうまく参加者の意見を取り入れていかないと、終始無言のまま終わる人が出る

一人の作品講評時間を決めて、ある程度守ることが大切

だらだら話していると時間オーバーになる

事前に撮影データ(ISO感度、SS、F値)を、Google フォトで見ることができる

撮影者の撮影意図などのコメント、文字情報をGoogle フォトで見ることができる

事前に写真作品をゆっくりと鑑賞できる

PCモニターによって写真の明るさ、色、コントラストがバラバラである

同一プリントを見るのとは違う

提出写真を事前にレタッチして、オリジナルと比較検討できる

事前に写真をレタッチするには、事前準備を要する

写真をレタッチするその過程を見たい

言葉だけではイメージできないことを、実際に見せることができる

写真をレタッチする過程、その操作については別途協議したい

講評会は、作品内容についての講評を中心とするべきである

技術的な操作法を披露することは別に考えたい

熱意を持っている学生に対しては、熱意を持って応えていきたい

以上、OBの感想です。

以下、早大写真部幹事長の感想を記します。

『私の率直な感想としては、「オンラインでもけっこういける」と思いました。菊池さんのご指摘があったように、写真の表示環境を工夫しないとディテールや繊細な色味についての議論が難しいことは今後の課題として挙げられると思いますが、表現意図や制作に関する議論はオンラインでも対面に遜色ないレベルで深めることができたという印象です。』

以上、新時代のオンライン写真展に対するオンライン合評会についての感想でした。現役生の早稲田祭の写真展の力作に期待しております。

案ずるより産むが易し。現役生とOBがオンライン上で交流を持てることに新鮮な驚きと発見がありました。まだまだ改善の余地はありそうですが、新しいコミュニケーションのツールとして慣れ親しんでいきたいと思います。リアルな写真展が開催できるようになってからも、オンラインと併用することで、より面白くなるのではないかと思います。

現役生、コロナに負けるな!

塩澤秀樹(昭和60年卒)

昭和46年卒 中道順詩さんが写真展を開催します。

*中道順詩 写真展 “ Jazz live “

1977年〜1981年 ジャズフェスティバル ” Live under the sky “ が田園コロシアムで開催された。

さらに、1980年〜1981年 Aurex ジャズフェスティバルが日本武道館と横浜スタジアムで開催された。

招聘元(鯉沼ミュージック)スタッフの皆さんの好意により、リハーサルなど舞台裏でのJazzメン達の表情を撮ることができた。

展示作品は、当時プリントしたモノクロームが

大部分です。

密着写真も、ファイルにてご覧になれます。

会期中 ギャラリー澄光では新型コロナウィルス感染拡大防止のため、定期的に換気をして画廊内の通気性を良くしております。

また、ご来廊のお客様には入店時に以下のお願いをしております。

1.マスク着用、手指消毒

2.ご芳名帳へ氏名・ご住所等の記帳

皆様に安心して展覧会をご覧いただけるように、ご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

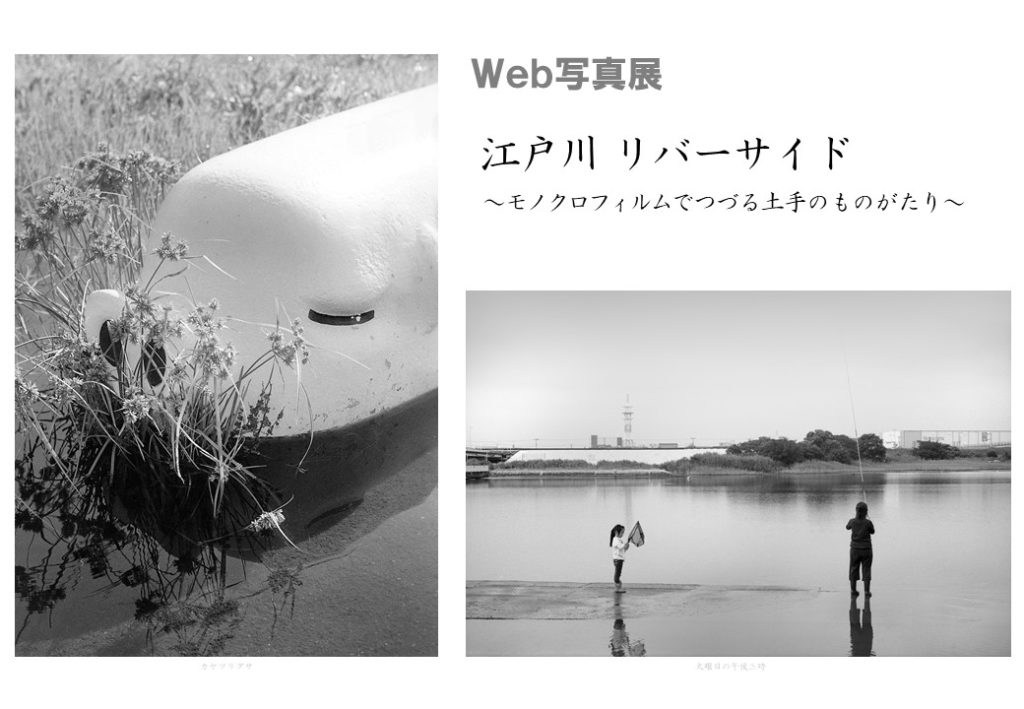

「江戸川リバーサイド 〜モノクロフィルムでつづる土手のものがたり〜」市川市のアーティスト支援事業に採択・平成2年卒 金城 正道

平成2年(1990年・政経)卒の金城です。このたび私の作品が、千葉県市川市が主催するアーティスト支援事業「Artists for Tomorrow / SELECTED 50 ARTS」に採択され、Web写真展の動画が公開されました。

「江戸川リバーサイド 〜モノクロフィルムでつづる土手のものがたり〜」

写真ギャラリーでの鑑賞をイメージし、約70点のモノクロフィルム写真で構成した10分47秒の動画作品=Web写真展です。情景音の収録も独自に行いBGMにも気を使っていますので、ぜひイヤフォン装着でご鑑賞ください。

スマートフォンでの鑑賞(YouTube)は、こちらのQRコードから。

ステートメント…

写真=Photograph(光の記録)の原点はモノクロにある。

明暗の濃淡だけで画像を形成するモノクロ写真は

被写体の造形やそれを照らす光を

リアルに、そして純粋に写し出す。

銀塩というケミカルな過程を経て定着されるフィルム写真が

いま再び注目されている。アナログで連続した過程が

作品そのものに刻まれる写真に、人々は

ゆっくりとした時の流れを求めているのかもしれない。

コロナ禍で心がささくれている今

「江戸川」という屈指の大きな川の流れを

ゆったりと、その土手に集う人々の姿と共に

写しとりたいと思った。

2020年 夏 ――― 写真家/ 金城正道

◎リンク 市川市 Artists for Tomorrow / SELECTED 50 ARTS サイト

https://www.ichikawaartcity.art/gallery1/