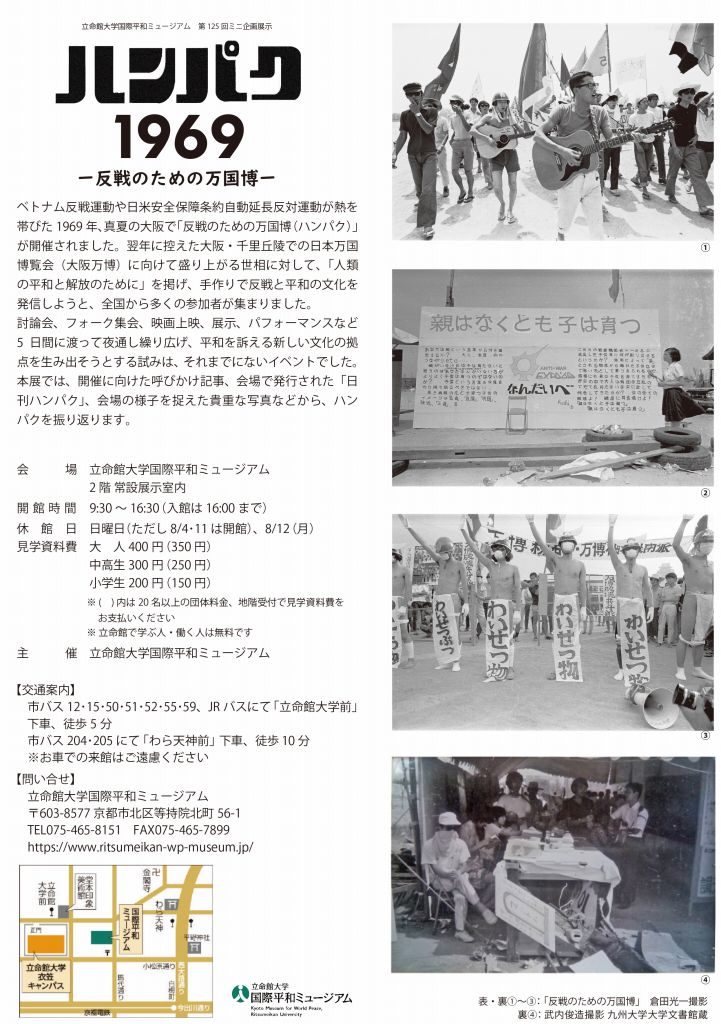

今年は「ハンパク」から50周年に当たります。立命館大学の国際平和ミュージアムがミニ企画展示をするようです。担当者から写真についての問い合わせがあり、何度かやり取りの後僕の写真の展示が決まりました。何点展示されるかわかりませんが、50年前の写真が展示されるようです。

早稲田大学写真部OB会

6/6から6/9 ショーウィンドウ

6/8から6/12 小野講堂ロビー

2箇所での展示でした。

例年に比べて作品数が少ないのは寂しいかぎりでした。特にショーウィンドウは人通りが多いので自分の作品を多くの人に見てもらえるいい機会なのにもったいないと思いました。

令和を祝う雑踏の中で撮影している臨場感はあります。ただ自分の立ち位置がわかる象徴的な写真が一点あるとよかったですね。

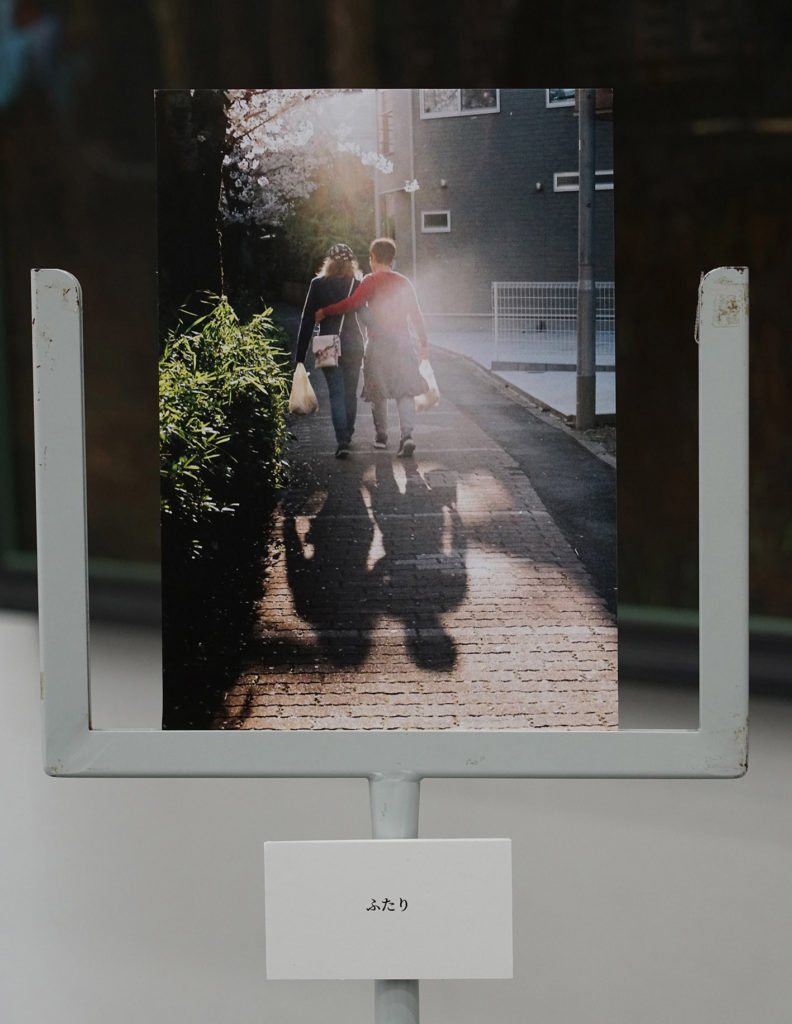

鑑賞する側からすると被写体が曖昧でわかりづらく感じました。

餌を食らうキタキツネ。自然界の厳しさでしょうか。キタキツネの目が見えていたらもっと迫力があったでしょう。

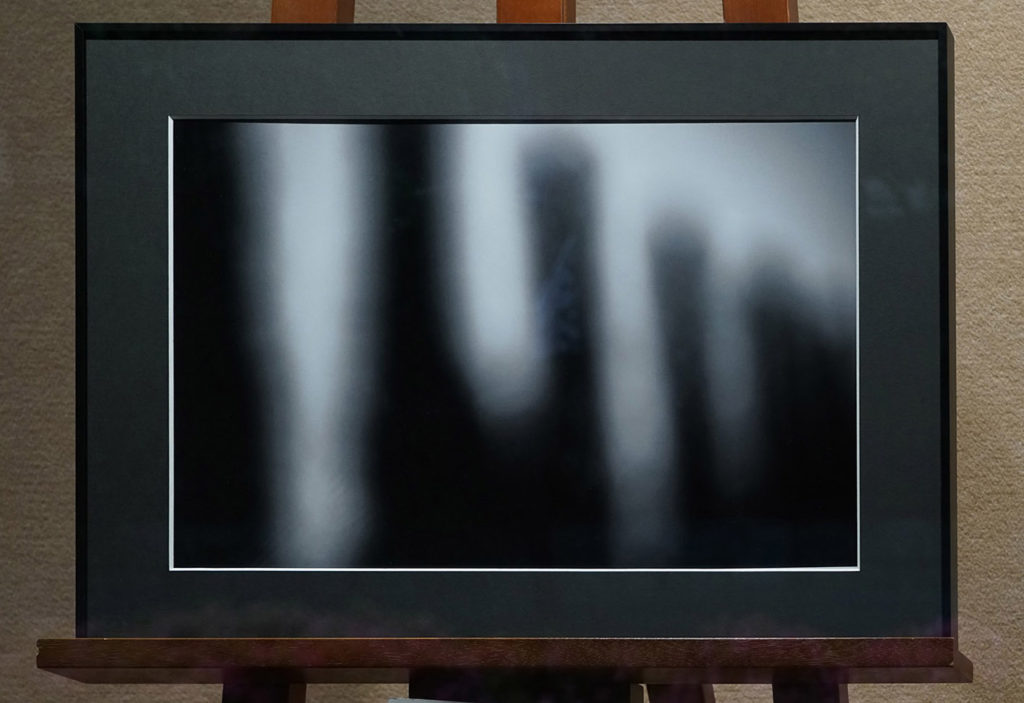

モノクロにして成功ですね。なごやかな空気感が伝わります。

DMにもなっているこの写真、なにか物語の予感が感じられます。

好きな場所を探して好きな時間に撮影をする。そこに行かなければ撮れないのが写真の醍醐味ですね 。自分をどう織り込んでいけるかが今後の課題ではないでしょうか。

都会の建造物をフレームにみたてたのはおもしろいですね。

自分だけの視点をどれだけ探せるかですね。

シルエットのおもしろさはよいですね。その背景に何かがあればもっとよかったですね。

おもしろい場所ではあるので光線の具合であったり人の動きであったりがあればさらにいい作品になりそうですね。

題名からして スナップらしいスナップですね。この流れをストーリーにして組写真にするのもよいかもしれないです。

ほのぼのした瞬間をとらえた写真ですね。画面の整理をしてふたりのまわりをトリミングしたらより印象深くなりそうです。

2019年5月8日(水)から6月2日(日)まで JCIIフォトサロンで 「鈴木龍一郎作品展 寓話/RyUlysses(リュリシーズ)」を開催しています。

会期はあとわずかですがぜひ足をお運びください。

詳細はこちらです。( JCIIフォトサロン HPより)

同期の方々をはじめ、先輩方や後輩の方々も参加され、2年先輩の小川忠博さんが献杯の音頭をとられました。「稲門写真クラブ」からお花をお供えしました。

肺がんで入院中の勝山泰佑さんは、12月29日午前2時に都内の病院で亡くなりました。

★昭和39年卒の吉田 勇さんが大切に保管されていた『中央公論』と『文藝春秋』のグラビヤページをスキャンしてDVDに焼きました。一見の価値があります。閲覧ご希望の方はお申し付け下さい。

◎未だ見ぬ早大写真部員の方々へ

ここに、或るコレクションがあります。昭和31年(1956)から昭和35年(1958)にかけての『文藝春秋』と『中央公論』のグラビアページの切り抜き集です。私が高校一年生の頃、これらに魅せられ収集したもので、今76歳になる生涯4回の引っ越しの荷物整理の折々に、捨てるに捨てられず古いトランクの中で眠っていた切り抜きの束です。今年、最終となる家の処分で、久しぶりに取り出して眺めた時、そうだ当時の写真部先輩に見てもらおうと思ったことから、稲門写真倶楽部幹事の方々につながってお目に留まり、これを何かの形で残すことを考えて頂くことになりました。

もしこれらが若き早大写真部員の目に触れる形になるものなら、「報道写真」「社会派カメラマン」「写真ジャーナリズム」などという言葉があった60年前の時代に、毎月総合雑誌の巻頭に掲載されていた最先端の作品たちを、今の皆さんに是非見て頂きたいと思います。この60年余りの年月でカメラも機材も様変わりし、インターネットとスマホやAIの時代の現役学生の皆さんには古い玉手箱を開けるようなことですが、もしかして、これらの中から何かを感じ、写真のチカラの一端を読み取ってもらえたら幸いです。高校生の私は毎月胸躍る思いでこれらのグラビア写真に見入り、啓発され、早稲田に受かったら写真部に入って、どの号かにあった唐木先輩のようにいつか自分の写真を発表できるチャンスもあるかも知れないと幼稚に考えていたものです。そして1年生の最初の例会から3年生での早慶写真展、六大学展、早稲田展、早稲田祭など全ての機会に参加して、精いっぱい写真部生活を楽しめたのもこれらの優れたグラビアのイメージが私の糧になっていたのだなと今も思います。後に続く写真部員の何方かの興味を引く材料になることを念じてこのコレクションの経緯をコメントいたしました。 2018.10.02 昭和39年卒・吉田 勇

◎昭和三十年代の私的写真史 —–吉田 勇さんから寄贈された60年前の雑誌グラビア頁の切り抜きファイルについて—–

稲門写真クラブ代表幹事の白谷達也君から連絡があり、見て欲しいものがあるとのこと。でかけてみると、白谷君が紙袋からとりだしたのは分厚い雑誌の切り抜きファイル。これをつくったのは早稲田大学写真部で先輩にあたる吉田勇さん。内容は昭和31(1956)年から昭和36年の『中央公論』と『文藝春秋』のグラビア頁。同席した副代表幹事の菊池武範さんによると、吉田さんは昭和39年卒とのことである。

両誌に寄稿しているのは、渡辺義雄、田村 茂、秋山庄太郎、渡部雄吉、濱谷浩、長野重一など戦後を代表するそうそうたる写真家たちである。ファイルを括っていくと、なんと『中央公論』の昭和32年5月号には、奈良原一高の「人間の土地」が掲載されている。

奈良原のデビュー作として有名なこの作品の展覧会は、その1年前の5月、銀座の松島ギャラリーで開催された。「人間の土地」が戦後の写真史で重要な位置をしめるのは、それまでの写真表現に飽きたらない若い世代の写真家たちがこの作品に共鳴し、新たな写真表現の地平をさぐる一歩として、1年後すなわち昭和32年5月に「10人の眼展」(小西六フォトギャラリー)が開催されたからである。さらにいえば昭和34年には、この展覧会を母胎として真家集団VIVO(参加者は石元泰博、川田喜久治、川原 舜、佐藤 明、丹野 章、東松照明、常盤とよ子、中村正也、奈良原一高、細江英公の10名)が結成されている。

あらためてファイルをみなおすと、掲載誌はいずれも『中央公論』になるが、奈良原は上記作品のほかに「王国(その1)壁のなか」(33.09)、東松照明は「執行吏合同役場」(33.02)・「課長さん」(同07)・「名古屋」(同08)・「まぼろし」(34.08)・「岩国」(35.04)、常盤とよ子は「ある女たちの生活」(32.06)、石元泰博は「機械」(32.10)、川田喜久治は「漁港」(34.09)が確認される。そして昭和36年6月号には、制作VIVO(細江英公・川田喜久治・奈良原一高・佐藤明・丹野章・東松照明)のクレジットで「and」が掲載されているが、この号の発売直後、VIVOはおよそ2年の活動に終止符をうち解散している。

この当時もっとも精力的に『中央公論』のグラビア頁で仕事をしていたのは、早稲田大学写真部とも浅からぬ関係があった濱谷浩である。「崩れゆく新潟海岸を見る」(31.02)・「アワラの田植を見る」(同05)・「雪国・秋田の人を見る」(同12)・「ああ、幸せな10日間」(32.12)・「有楽町」(33.01)・「見下げた東京」(同05)・「人口密度世界一」(同11)などなど。『雪国』とともに不朽の名作と評される『裏日本』の刊行は昭和32年だが、かの有名な胸まで浸かる田植えの写真は、上記の「アワラの田植を見る」ではトップ頁に使われている。

この切り抜きファイルは、最初はうっかりして、吉田勇さんが大学写真部時代につくったものとおもい込んでいた。しかし昭和39年卒というのであれば、奈良原一高の「人間の土地」が『中央公論』に掲載された昭和32年には、間違いなく大学に入学する以前で、おそらく高校1年生か中学生ではなかったかとみられる。

それからしばらくして、吉田勇さんとは一度お会いする機会があった。うかがってみると、『中央公論』と『文藝春秋』は、ジャーナリストになられた二人のお兄さん方(日本テレビと読売新聞社)が購読されていたもので、吉田さんがグラビア頁のファイルをはじめたのは高校1年のころだという。また話の端々から推測すると、VIVOの作家たちの表現の仕方や考え方に特別な関心を寄せていたわけでもないようである。たしかにその通りで、VIVOの作家たちに傾倒していたのであれば、このような五目釣り的な資料採集にはならなかったとおもわれる。

私は昭和44年の卒業で、VIVOの作家たちに少なからぬ影響を受けた世代にあたる。私が東松照明や川田喜久治を知ったのは、大学2年のときだから昭和42年になる。大学写真部の書棚にあった『アサヒカメラ』や『カメラ毎日』といった写真雑誌を通じてだった。不勉強といわれればそれまでだが、時代を先駆ける写真表現の実験場の一つが、『中央公論』『文藝春秋』といった総合雑誌であったことにちょっと驚いた。もっと驚いたのは、偶然かどうかわからないが、切り抜きファイルの期間が、みごとなまでにVIVOの発端から終焉までの歴史と一致していたことである。

少年時代の吉田勇さんは、目についたものをやみくもに切り抜いていたのではない。あるいは逆に、なにか模範となる見方があり、それにしたがって切り抜いていたのでもない。勝手な想像になるが、海のものとも山のものともいまだ評価の定まらない写真家たちの意欲的な表現に、多感な少年が訳もわからないままに刺激されたのである。ファイルは、将来に向けてゆれうごく精神の軌跡を率直につづった備忘録ともみられる。

先に濱谷浩について触れたが、濱谷が北陸や東北の風土をテーマにするきっかけになったのは、富山県高岡市在住の民俗研究者である市川信次との出会いだった。濱谷は市川を通じて、アチック・ミューゼアム(現在の日本常民文化研究所)を主宰する澁澤敬三を知り、しだいに澁澤が提唱する民俗学の方法論に感化をうけるようになった。

よく知られるように、澁澤敬三と股肱の関係にあったのが宮本常一である。その宮本をアチックに勧誘するにあたって、澁澤は次のように戒めている。

「君には学者になってもらいたくない。学者はたくさんいる。しかし本当の学問が育つためにはよい学問的な資料が必要だ。その資料――民俗学はその資料が乏しい。君にはその発掘者になってもらいたい」(『民俗学の旅』、宮本常一)

宮本は旅に半生を費やし、その見聞を膨大な文字資料に認めた。その一方で、写真が歴史資料として重要性であるとの観点から、昭和30年から亡くなるまでの20年間に、10万カットの写真を撮っている。

文字でも写真でも記録は歴史資料となりうる。すぐれた記録は、歴史資料のみならず表現作品としても、多くの人が読んだり見たりするに値する。60年前に吉田勇さんがつくられた雑誌グラビア頁の切り抜きファイルもその好例の一つであるといえる。これを吉田さんが捨てきれないでいるのは、それだけの愛着があるからにちがいない。吉田さんは早稲田大学を卒業したあと、写真の道を選ばず、実業の道を進まれた。しかし、かなえることのなかったもう一つの人生は、夢は夢として、いまもなお心の中で息づいているのである。

昭和44(1969)年卒業 平嶋彰彦

◎掲載作品リスト

『中央公論』

31.?「見る」生徒5人の学校/濱谷 浩

31.? 「見る」永平寺/濱谷 浩

31.? 「見る」金澤/濱谷 浩

31.? 「見る」大阪/濱谷 浩

31.? 「見る」奈良のお客さん/濱谷 浩

31.01 中国の表情/クレジット無し

31.01鉄鋼/菊池俊吉

31.? 「見る」飛騨高山/濱谷 浩

31.? 「見る」新潟海岸/濱谷 浩

31.? 「見る」焼津/濱谷 浩

31.? 「見る」アワラの田植え/濱谷 浩

31.06正宗白鳥先生/浜谷浩

31.12「見る」秋田の人/濱谷 浩

31.12自衛隊・砂川/渡部雄吉

32.01南の涯の人々/渡部雄吉

32,04民族の表情/渡辺義雄

32.05人間の土地/奈良原一高

32.06 ある女たちの生活/常盤貴子

32.06都会は深夜も動いている/渡部雄吉

32.07イタリア点描/渡辺義雄

32.07 東京特派員/三木 淳

32.08日本のチベット/菊池俊吉

32.10「ああ、しあわせな十日間」/浜谷浩

32.10機械/石元泰博

32.12生きている封建社会/藤川 清

33.01有楽町/浜谷浩

33.02執行吏合同役場/東松照明

33.03瀬戸内海の傷痕/緑川洋一

33.04民族の表情/田村 茂

33.05見下げた東京/浜谷浩

33.06社会党書記長/山田健二

33.07課長さん/東松照明

33.08名古屋/東松照明

33.09王国/奈良原一高

33.11食欲の秋

33.11人口密度世界一/濱谷浩

33.11働く場所は雲の上/マルク・リフー

33.12山手線/吉岡専造

34.02孤独な喜劇王/大竹省二

34.02フランキー堺/大竹省二

34.02人民公社の壁/田村 茂

34.03沈む大地/小林新一

34.05 滅ひ?ゆく東北の塩田/伊藤昭一.pdf

34.05?青い目の雲水/高原 猛

34.05?83歳の興行王/大竹省二

34.07三つの都/三木 淳

34.08まほ?ろし/東松照明

34.09漁港/川田喜久治

35.02二つの開拓地/渡部雄吉

35.04岩国/東松照明

35.05都会あるいは現代の女あるいは/東松照明

35.07その日暮らし/浜谷浩

35.07暑い国のタイ/濱谷浩

35.09三池/藤川 清

35.09八幡/渡部雄吉

35.10経営者セミナー/渡部雄吉

35.10春日野親方/高原 猛

35.11日本の地図/大竹省二、林忠彦、三木 淳

35.12自衛隊+砂川/渡部雄吉

36.06 and/ VIVO

・アイスパトロール/浜谷浩

・プロデューサー往来/大竹省二

・まったくやりきれない/濱谷浩

・沖縄の肌/岡本太郎

・東西の架け橋/秋山庄太郎

『文藝春秋』

31.01海の上のプラットホーム/長野 重一

31.11偉大なる田舎・トーキョー/田沼武能

31.11慎太郎旅日記/樋口進

31.11杉山寧画伯/三木淳

33.02PL教団/三木淳

33.02アメリカの遺した二つの大学/長野 重一

33.02郷土望景詩/島田謹介

33.03たった一人の「勝ち組」/杉山吉良

33.03バックミラーの人生/田沼武能

33.03文壇初登場/長野重一

33.09草軽鉄道/渡部雄吉

33.09沈没船引き上げ/伊藤則美

33.09硫黄島/三木淳

33.12村の嫁っ子/明治大学写真部

34.02取り的日記/唐木正雄(WPS)

34.06舞台俳優/秋山庄太郎

34.07さまよえる異邦人/杉山吉良