さるテレビ番組のスタッフの方が、2000年前後の早稲田界隈の写真をお探しです。

もしお持ちの方がいらっしゃいましたら、以下のフォームからご連絡いただけましたら幸いです。

https://tomonphoto.com/modules/formmail/

平成2年(1990年)卒 金城正道

早稲田大学写真部OB会

さるテレビ番組のスタッフの方が、2000年前後の早稲田界隈の写真をお探しです。

もしお持ちの方がいらっしゃいましたら、以下のフォームからご連絡いただけましたら幸いです。

https://tomonphoto.com/modules/formmail/

平成2年(1990年)卒 金城正道

ピクトリコフォトコンテスト2013-2014にカマキリの写真を応募したら、三菱製紙賞をいただきました。

ピクトリコフォトコンテスト2013-2014にカマキリの写真を応募したら、三菱製紙賞をいただきました。石崎幸治(いしざき こうじ)・昭和46年卒

ブログ http://ameblo.jp/shinpenzakki/

春爛漫のみぎり、みなさまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび4月12日から7月27日まで大阪市立東洋陶磁美術館におきまして、特別企画展が開催されますのでご案内させていただきます。

この展覧会は大阪市立東洋陶磁美術館の所蔵する東洋のやきものから蓮の文様が施された名品60点を選び出し、それに六田知弘が撮りためてきた実際の蓮の写真40数点をあわせて展示するものです。

ご承知のように安宅コレクションを中心にする大阪市立東洋陶磁美術館所蔵の東洋陶磁にはそれぞれの時代を代表する世界屈指の名品がそろい、なかでも白磁刻花、蓮花文洗(北宋時代)、青花 蓮池魚藻文壺(元時代)、青磁陰刻 蓮花文三耳壺(高麗時代)、青磁陽刻牡丹花文鶴首瓶(高麗時代)、粉青 鉄絵蓮池鳥魚文俵壺(朝鮮時代)、鉄砂 虎鷺文壺(朝鮮時代)、青花 辰砂蓮池文壺(朝鮮時代)など蓮が描かれたものには見る人を強く惹きつける魅力あふれる逸品が数多くあります。

それらのやきものと六田知弘が日本をはじめアジア各地で撮影した蓮の写真とを同じ空間に並べたコラボレーションです。

「蓮に魅せられた、陶工と写真家。 なにに惹かれ、なにを感じ、そしてなにを祈ったのか」(ポスター、チラシのコピーより)

やきものと写真とが響き合い、蓮というもの、そして、やきものと写真、それぞれが発する新たな魅力を感じていただける空間になればと思っております。

どうぞご高覧ください。

平成26年4月吉日

六田知弘

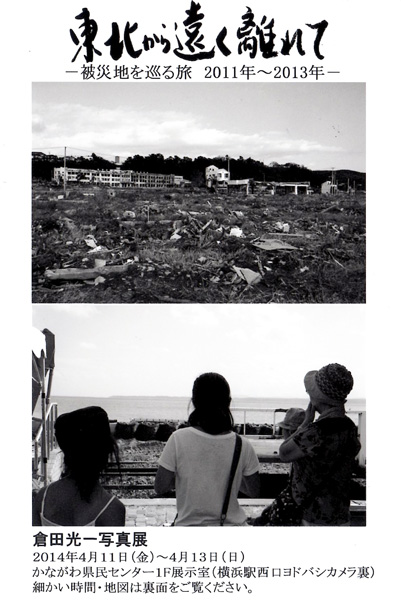

毎年OB数名で訪れている春季展が今年も開催されます。

新人から二年目、三年目を迎えた学生といろいろな写真がみられる機会です。

季節も春を迎え温かくなってきたので、たまには学生の写真を見に顔を出してはいかがでしょうか。

☆期間:2014年4月11日(金)?4月13日(日)の3日間

4月11日(金)13:00?20:00

4月12日(土)10:00?20:00

4月13日(日)10:00?18:30

★12日(土)の16時?17時は作者は不在です。

☆場所:「神奈川県民センター」1F展示室(横浜駅西口ヨドバシカメラ裏)

★作家のHPもご参照ください。

http://www.nicophotolibrary.sakura.ne.jp/

◎平尾 敦のNY日記 #4(2014.03)

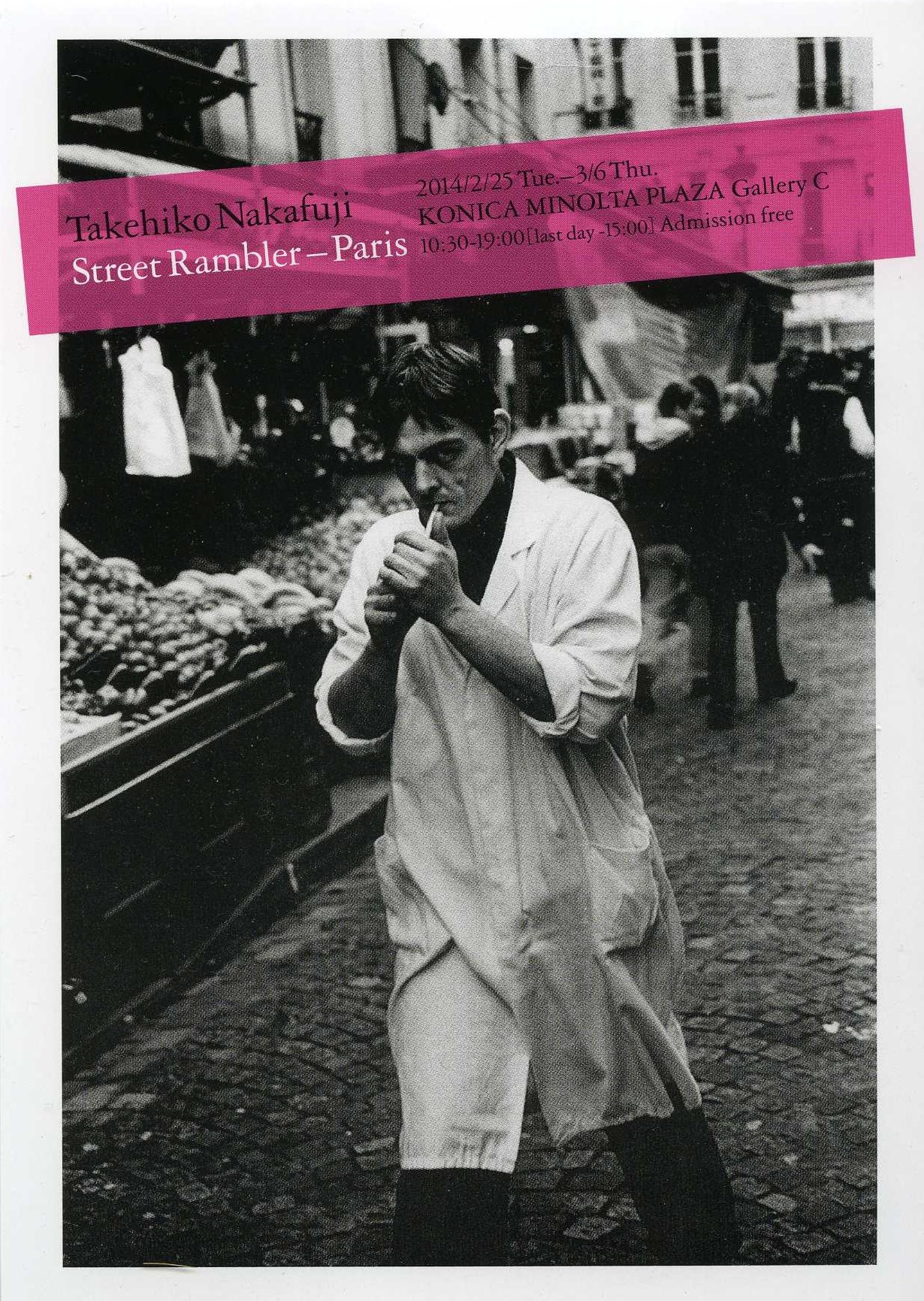

昨年、東川賞特別作家賞を受賞し、写真界の最先端を疾走している尊敬すべき私の後輩、中藤毅彦君(平成6年[1994年]一文中退)の写真展を訪れました。その様子をインタビュー形式でお伝えします。

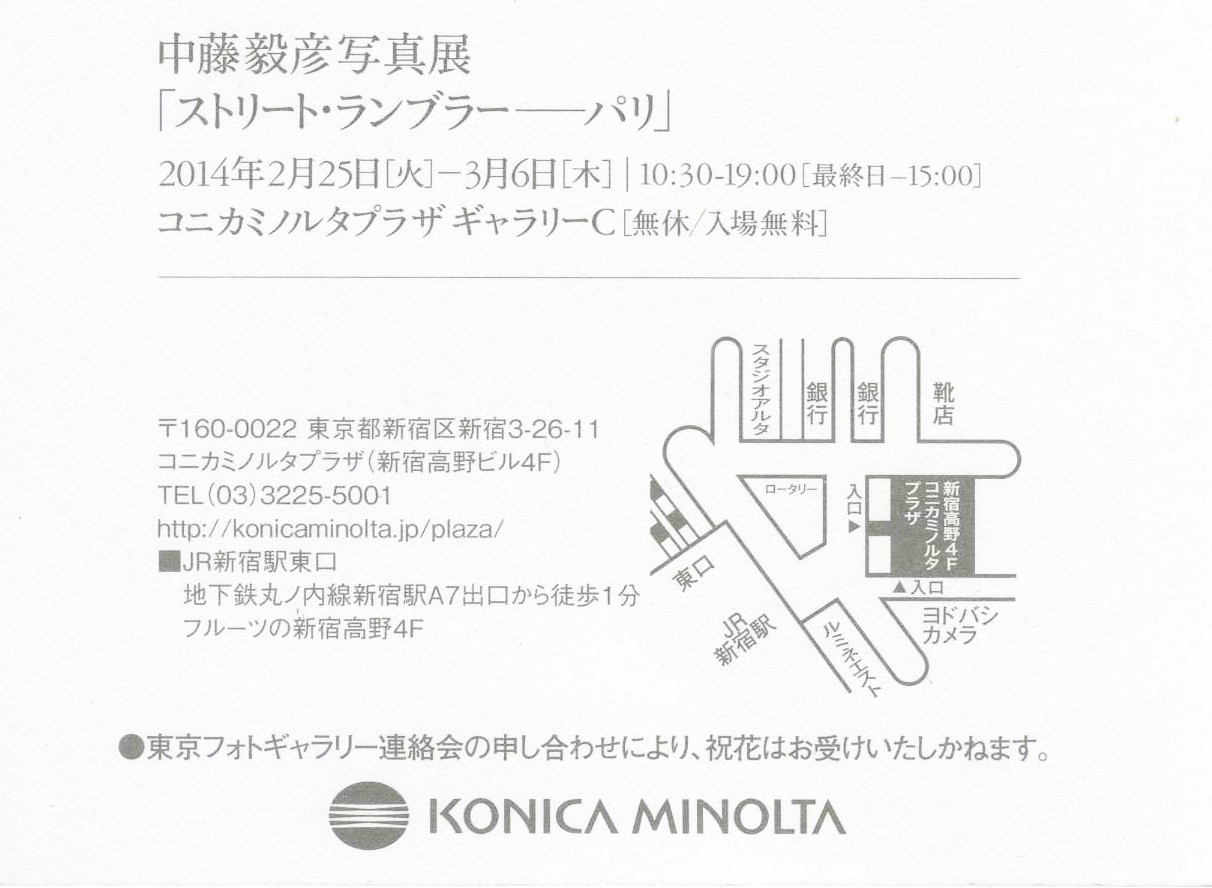

※中藤毅彦写真展「STREET RAMBLER -Paris」は、東京新宿の「コニカミノルタプラザ」で3月6日(水)まで開催中です。ぜひお立ち寄りください。

http://www.konicaminolta.jp/plaza/schedule/2014february/gallery_c_140225.html

中藤毅彦オフィシャルサイト

http://takehikonakafuji.com/

————

◎インタビュアー:平成2年(1990年)政経卒/金城正道

・久々に中藤君のストリートスナップを目にしたように思います。話では「この頃おとなしかったので」ということでしたが?

中藤:このところ都市風景が中心でしたが、またストリートスナップに目が向いてきています。ストリートスナップは気合いが違います。自らを奮い立たせ、被写体にカメラを向け、とにかくシャッターを切る。切り続ける。それが全てです。

・様々な都市で道行く人々にカメラを向け続けていると、こわい思いをすることもあるのでは。

中藤:あまり感じたことはありません。時に睨まれることもありますが、シャッターを切った後で目で挨拶したりすることで、わかってもらえていることが多いと感じています。ただ、一日中歩き回っても全く撮れないこともあります。

・どのような時ですか?

中藤:やはり、被写体から手ひどく拒絶された時などです。とても落ち込みます。そのような事もあります。でも、それでも這い上がってシャッターを切り続けるしかない。それが宿命です。

・私は、最近の若い人たちの写真に「人が写っていない」ことに疑問を感じています。それらの写真は、中藤君の写真の対極にあるものです。

中藤:内省的で「自分探し」や「ボクを見て」という思いが強いのではないでしょうか。しかし、そうではない挑戦的な若い作家もたくさんいます。私は「相手」や「街」を『そのまま』写し取りたいと思っています。

・それにしては中藤君の写真は「中藤!」が出ているように思います。

中藤:(笑)あまり意識したことはないのですが。自然とそのような形が出来上がっているのではないでしょうか。

・そうですか。結果的に作品のスタイルが私の頭の中で作家の実像と結びついてきているのでしょうね。

・ところで、パリの撮影について聞かせてください。

中藤:3年にわたって撮影しています。パリの人々は写真に対してとても意識が高く、ブラッサイ、サルガドやパリフォトの写真展などに列を作って並んでいました。あまり有名でない私の写真展にも多くの人が飛び込みで立ち寄り、900ユーロ(12万6千円)近い価格のプリントも何枚も売れました。

・撮影で意識していたことは?

中藤:これまでパリは多くの写真家たちに撮られてきました。私もこれまでの自分の写真を見直し、また過去の偉大な作品群に改めて向き合い、ステレオタイプに陥らない、これまで撮られていない今のパリの姿を捉えようと思っていました。

・具体的には?

中藤:例えば、現在のパリにはアフリカからの多くの移民(黒人)がいます。パリでも特別の存在感を放っているバルベスやヴェルビルなど、彼ら移民の街に入り込んで撮影しています。観光などではわざわざ行かない場所です。今回の写真展の作品では、彼らの姿の一部を捉えることができたと思っています。

![]()

・これからは?

中藤:パリは引き続き撮り込んでいくつもりです。ただ、パリでは私は異邦人です。一方、私が生まれ、生活の拠点でもある「東京」への思いは強くあります。20年も撮り込んでいますが、「まだまだではないか」という思いもあり、ライフワークとして取り組み続けて行きたいと思っています。

・最後に、現役の早大写真部のみなさんに何かメッセージを。

中藤:学生の間は自由な時間や機会に恵まれていることと思います。それらを有効に使って、とにかく量を撮る! 早稲田の場合、卒業して写真以外の様々な道に進む人が多いと思います。でも、学生の時にそうやって本気を賭けて撮り込んだ経験は、そのあと写真の道を歩まなくても、色々なところで全然違うものになって必ず表れてくるはずだと思っています。

・私も20年、会社員をやってきましたが、本当にそのように思います。ありがとうございました。

公益社団法人日本写真協会(PSJ)の会報、2014年・春456号の巻頭記事に、稲門写真クラブホームページの記事が引用・紹介されました。

◎【WPS】+【シャレード】+【リコシャ】の写真3サークルの有志による写真展

WPS現役生のUさんからお誘いいただき、菊池(昭42年卒)白谷(昭44年卒)宇野(昭45年卒)増田(平3年卒)のOB4名で写真展に行ってきました。11名の方が出品していました。

今回の主催者、waseda_photo3は早稲田大学にある3つの写真サークルの中でワークショップなどを通じ様々な写真へのアプローチを目指した有志のグループで、月2回の研究会を行っているようです。

HPを拝見するといろいろな試験的撮影や作品制作方法への挑戦が伺え、また外部の人をよんでの講評会をしていておもしろそうです。

http://waseda-photo3.com/

たまたま訪れた日も公開講評会をやっていましたのでギャラリーとして参加させていただきました。

出展者がまず撮影意図をプレゼンして、その日のゲスト(この日はWPSのOGでフォトグラファーの黒田菜月さんと友人の藤掛さん)が講評し、最後に会場の人から質問してもらう形で進み、この日は5名の出展者が話していました。

全体の印象としては技術的なことや写真の知識というよりは、コンセプトや撮影者の心情が話の中心といったところでした。

そのなかで今回の案内をいただいたUさんの作品「ダイニング」は、一見何の変哲もないようないろいろな家族のダイニングルームを撮影していて、都筑響一さんの「TOKYO STYLE」をつい思い出しましたが、違うテイストの先にあるUさんのある程度の客観性を感じることのできる写真であり、次回作が楽しみになりました。

我々が伺った日の翌日に行われたUさんの講評会のことをご本人にお聞きしましたら「私の講評ですが、テーマに対してはどの方にもお褒めの言葉をいただきました。『コンセプトがしっかりしているし、見る人が自由に読み取れる』とのことでした。ただ、やはり構図や距離感が中途半端だとの感想をいただきました。自分でも納得することが多く、もっと突き詰めて作品を作っていきたいと思っております。」とのことでした。

早大写真部のUさんの作品 「ダイニング」

会場での講評会風景